«Трагическая тень лежит под каждою травинкой в поле...»

22 Октября 2020

Евгению Михайловичу Винокурову исполнилось бы 95 лет. Люди его поколения, закалённые судьбой, часто доживали до этого рубежа. Но они не были поэтами. Поэт всегда глубже переживает, пропускает через сердце весь драматизм мира...

Я попала в его семинар по выбору самого Евгения Михайловича. Просто послала подборку в Литературный институт, сдала экзамены — и увидела свою фамилию в списках винокуровского семинара. Его семинар кое-кто называл «элитарным». Винокуров, ходили слухи, предпочитал набирать москвичей, потому что на «встречу с Мастером» надо было ходить каждый вторник, а иногородние этого бы не смогли. Москвичи же, известное дело, «снобы и верлибристы». Имелись и те, и другие, но москвичи, которые собирались у Винокурова, не были снобами, да и верлибристов он не любил. Я вроде числилась москвичкой, но жила в общаге, ведь я приехала с Украины, поступала в МГПИ, работала на заводе (была лимитчицей), вышла замуж за такого же лимитчика, поэта. У меня тогда и прописки не было, в институт приняли чудом: оформили на заочное, через год я перевелась на очное, развелась, мне дали общежитие, там нас, иногородних, и прописывали.

С Винокуровым я даже не была знакома до этого, увлекалась совсем другими стихами и поэтами. Единственное — знала, что он автор замечательного стихотворения «Москвичи», положенного на музыку Андреем Эшпаем: «Но помнит мир спасённый, мир вечный, мир живой Серёжку с Малой Бронной и Витьку с Моховой». И песню эту очень любила и люблю, плачу светлыми слезами, когда слышу. Однако тогда не знала даже его легендарного стихотворения-визитки «Моя любимая стирала», вошедшего почти во все его книги и всевозможные поэтические антологии. Может быть, он почувствовал поэтическое родство в моём стихотворении о детстве: «…меня в саду на табурете купала мама, плавал свет на волосах и мокрой кофте, простым движением одним сгоняла пену, будто дым, и воду пробовала локтем – веснушчатым и золотым…» Он всегда его отмечал и просил меня читать на разных вечерах поэзии.

В семинарах он собирал людей, которые позже так или иначе становились знаковыми фигурами в литературе. На наших встречах всё кипело, бурлило, люди смеялись и плакали, «сверкали ножи», но торжествовали — при умном и доброжелательном участии нашего Мастера — любовь и родство друг к другу...

Мы учились у него, даже не замечая, что учимся. «Я всегда помню и упоминаю, что Винокуров приходился мне учителем, — говорила Белла Ахмадулина, — с тем большей благодарностью, что, пестуя моё ученичество, он вовсе не ждал и не просил моего уподобления ему, поощряя лишь несходство и независимость, подобающие человеку». И я могу сказать так же, через много лет вдруг прозревая в своих стихах присутствие поэтики Винокурова:

Говорили на рынке

средь яблок дородных и дичи,

на ночных маскарадах

и за стаканом вина,

что у мрачного Данте,

тоскующего по Беатриче,

есть простая, однако ж,

заботливая

жена,

та, что мясо варила

и пуговицы пришивала,

кружевные рубахи, кряхтя,

опускала в крахмал…

А вот что я написала, совершенно не помня этого его стихотворения:

Для того чтоб Мария молилась, какая-то Марфа

ведь должна прибирать её келью и воду таскать,

доводить её ризу до снежности девственной парфы,

натирать полиролем изгибы трибрусовой арфы

и напевам, направленным к Господу, рукоплескать.

Чтобы свечи и ночью и днём грели душу и веру,

Марфа, глаз не смыкая, лелеет пчелиный уют:

чистит ульи, зимой утепляет тряпьём и фанерой,

изгоняет клещей, воскуряя фольбексову серу...

Дым глаза выедает, по темени трутни снуют!

Посадить, возрастить и собрать урожай — Марфа, ну-ка!

Пред Мариями выи склоняют драконы и львы,

но дракон не нажарит блинов, лев не выточит тука,

не навяжут они витаминных косищей из лука...

Ведь и праведных чрева без пищи страдают, увы.

Евгений Михайлович ко всему миру вообще и к нам в частности относился с любознательным интересом учёного-исследователя. Позже в дружеской беседе он признался мне и Ире Васильковой: «Семинар — это моя маленькая модель вселенной. Я так выбираю учеников: прежде всего человек должен быть талантлив. Потом у меня непременно должны быть талантливая светловолосая красавица и красавица-брюнетка (это и были мы с Ирой тогда). Грустный паяц, весёлый рыжий, первый любовник, солдат, лекарь и палач… Бедные родственники и приёмные дети». Под бедными родственниками и приёмными детьми он подразумевал всех, в основном женщин, изгнанных из других семинаров, — не хотел ломать судьбу людям, окружал их терпеливым вниманием, добрым участием. Не все из пригретых Винокуровым изгоев обладали ярким талантом. В семинаре были люди разного возраста: те, что постарше, понимали и принимали милосердное отношение руководителя семинара к графоманам, а те, кто помоложе, принимались разделывать стихи бедняг под орех. Меня Евгений Михайлович называл в шутку «критерий истины» — за молодой максимализм, недальновидность и нежелание лгать. Тогда я иначе, чем «по-честному» к людям, а особенно к стихам, относиться не могла, да и выражала своё мнение весьма экспансивно. Но надо признать, что сейчас, через много лет, я понимаю, что снисходительность Винокурова была гуманнее моей честности. Например, обсуждали мы перешедшую из семинара критика Александра Михайлова девушку Наденьку В. У неё уже были публикации там и сям, и даже тоненькая книжка вышла. Секрет этого успеха крылся не в стихах, но я его раскрывать не стану. Книжку Наденьки мы в процессе обсуждения разнесли по кочкам, она даже заплакала: «Вы все мне завидуете и потому ругаете и придираетесь! Потому что я печатаюсь, потому что у меня книжка…»

Тут она была неправа: это нас тогда совсем не волновало. Главным был критерий: талантливо или нет.

Тут Винокуров решил вмешаться: «Ну, не может быть, чтоб всё так плохо! У любого поэта есть хотя бы пара строк хороших! Вот, например…»

И он открыл книжку. А надо сказать, что Евгений Михайлович почти всегда читал наши стихи в последний момент перед обсуждением и всегда реагировал блистательно точно, мгновенно выхватывая самую суть стихотворения, лучшие метафоры и строки, слабые места. Как искренне он восхищался талантом своих учеников, как смаковал каждую поэтическую находку, удачу, тут же проводя массу параллелей с классикой и современными авторами, обнажая недюжинную эрудицию!

А в тот раз метод не сработал. Винокуров начал читать первое стихотворение и тут же отмахнулся: «Ну да, это не то, надо всегда ставить первым в книге самое ваше сильное! Учтите на будущее».

Второе стихотворение выхватил из середины — отбросил: снова не то. Третье, четвёртое… И, наконец, закрыл книжку и засмеялся. Обычно, когда стихи оказывались неудачными, Евгений Михайлович закидывал толстенькую ножку на колено и шутил: «Ну почему я, такой утончённый, должен это читать?!»

Кажется, сегодня та самая Наденька пишет книжки для детей на христианские темы, наверное, их покупают, наверное, они нужны людям...

Я думаю, студенты были настоящей семьёй Винокурова, он был тогда уже одинок — дочь уехала в Америку, никого из близких не было рядом. Он любил «своих ребят», некоторыми восхищался, над некоторыми подшучивал. И всегда искренне удивлялся живучести и неизводимости «молодой поросли»:

НАЧИНАЮЩИЙ

Среди всех

невозможных профессий

я одну

до конца не пойму:

подниматься

в простор поднебесий

и срываться

в бездонную тьму.

Лёгкость чувствуя

в праздничном теле, —

то вдруг в пропасть,

а то в облака!..

Скольких шаткие эти качели

замотали вконец

за века!

Скольких в небо взлетевших

не стало,

скольких нет,

угодивших в провал,

не дождавшихся

ни пьедестала,

ни оваций

и ни похвал!..

Не пойму: почему же украдкой,

не предвидя ужасный конец,

с крепко стиснутой в пальцах

тетрадкой

вновь стучит

в мои двери

юнец?

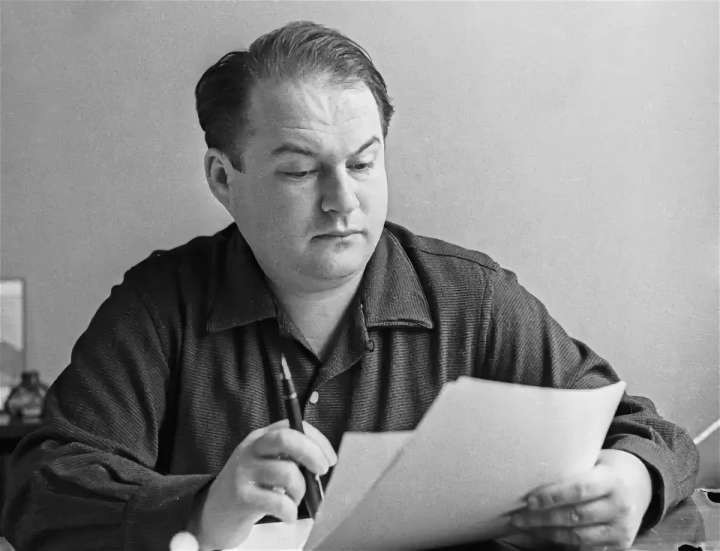

Винокуров совсем не был похож на «ветерана войны», как нам они тогда представлялись, — всегда моложав, оживлён, с жадным молодым интересом к жизни и людям. Друзья называли его «поэтом идеальных форм», подшучивая над его округлой коренастенькой фигурой. Но взгляните на фото молодого Винокурова: худощавый, тонкое, одухотворённое лицо, серьёзные серые глаза… На войне он был разведчиком, награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями. Винокуров ушёл на войну в семнадцать, в восемнадцать уже командовал артиллерийской батареей (его подчинённые в основном были вдвое старше своего командира), в девятнадцать отпраздновал Победу в городке Обер-Глогау в Силезии, в двадцать у него обнаружили туберкулёз лёгких, который лечили высококалорийной жирной едой. Это действительно помогло, туберкулёз вылечили, но обмен веществ был грубо нарушен, он сильно располнел и вскоре получил другой, не менее грозный диагноз: диабет. И первый инсульт в 45 лет...

Он постоянно приводил в семинар гостей — своих друзей. Чаще всего это были легендарные люди: поэты, прозаики, композиторы. По тому, с каким пиететом они к нему относились, мы вдруг понимали, что наш руководитель семинара — редкий человек, знаковая личность в русской поэзии. Вот тогда-то я и стала зачитываться его стихами, узнавая о нём всё больше и больше, преисполняясь уважения к своему Учителю. Ведь первые его стихи были напечатаны ещё в 1948 году в журнале «Смена» с предисловием Ильи Эренбурга. В 1951-м он окончил наш Литературный институт, тогда же вышла первая его книга — «Стихи о долге», в 1956 году — сборник «Синева», вызвавший одобрение Бориса Пастернака. Вместе со Степаном Щипачёвым Винокуров возглавлял поэтический отдел журнала «Октябрь», печатал Беллу Ахмадулину, Леонида Мартынова, Бориса Слуцкого, вернувшихся из лагерей Николая Заболоцкого и Ярослава Смелякова. С 1971-го по 1987-й он был заведующим отделом поэзии журнала «Новый мир». Под редакцией Винокурова в 1974 году вышла антология «Русская поэзия XIX века». В 1987-м, уже после того как я окончила институт, Винокуров получил Государственную премию СССР за сборники «Бытие» и «Ипостась». Сергей Мнацаканян вспоминает: «Время от времени афористичность, сентенции, избыток мысли как бы подменяли в его стихах душевные и житейские страсти. Именно поэтому оппоненты отказывали ему в праве "называться поэтом". Но это было в высшей степени несправедливо. Поэтом Евгений Винокуров был замечательным — тонким, умным, временами блистательным. Его новые книги отлавливали ценители поэзии по всей стране... Он и был одним из пророков современного мира и одновременно чернорабочим русского стиха. Что-что, а писать стихи он умел так, как умеют немногие». Считаю очень ёмкими и важными слова Евгения Евтушенко о творчестве нашего Евгения Михайловича: «Я бы сказал, что главная тема Винокурова — это трагедийность обыденного. Недаром он сказал: "Трагическая тень лежит под каждою травинкой в поле"».

А вот как в своём видении понимает внутренний мир поэта Винокурова замечательная Белла Ахмадулина: «Я уважаю редкую и завидную удачу Винокурова: безукоризненное совпадение предмета, который он имеет в виду, и слово, которое он говорит, точно впопад, без расточительных затрат многословия. Дисциплина его языка такова, что между сутью вымысла и облекающей её формой нет неопрятного зазора пустоты. Художник всегда подлежит мощной диктовке пространства, звездопаду сторонней музыки, от которого некуда спрятать голову. В этом поединке исполнитель не всегда поспевает за указкой великого дирижёра. Муза же Винокурова явно ладит с повелевающим смыслом, воплощая его в безошибочный звук. Мне кажется, что он чужд разлада с желаемым и ещё до склона лет, до тютчевских седин, решил задачу, заданную его таланту, приводя её к единственно правильному ответу в пределах каждого стихотворения. Винокуров, разумеется, взрослел и менялся по мере жизни, но его младость и зрелость, мальчик в шинели и маститый поэт трогательно и чудесно схожи меж собой и не пребывают в разлуке». «Ступая на наш порог, поэт (может быть, для нашего же блага) оставляет за дверью "котомку, посох и багряный плащ". Мы-то знаем, что багряный плащ пророка и видавшая виды солдатская скатка имеют у Винокурова равновеликую ценность», — продолжает Игорь Волгин.

Я многое впоследствии узнала о творчестве поэта Винокурова, но насчёт его реальной жизни, о бытовой её стороне находилась в полном неведении. А быт его последних лет был, оказывается, очень нелёгким. Винокуров, как и полагалось в советские годы большому поэту, любил славу, любил издаваться, любил свои крупные тиражи и гонорары. Но время от времени он задумчиво говорил то одному, то другому своему знакомцу: «Пока что мне везёт… Вот ещё одна книга. Но я готов к тому, что всё это может закончиться…» И наступило такое время.

По окончании института меня жизненной волной отнесло далеко в сторону. Когда я узнала, что он умер, это был сильный удар! Столько осталось невысказанного, неуслышанного, невыясненного между нами… «Он, который, по признанию бывшей жены, не знал, где булочная находится, в свой последний день унизительно обивал пороги учреждений по поводу приватизации жилья, чтобы оставить квартиру дочке и внукам, переехавшим в Америку. Вернувшись домой, почувствовал себя плохо и умер от инфаркта. Не знаю, почему он, всегда такой осторожный, обладавший великолепным инстинктом самосохранения, не поберёг себя на этот раз. Остался бы дома, отлежался и пожил бы ещё — ведь было ему всего 67 лет», — с горечью вспоминает другая его ученица, Ирина Ковалёва.

Но он не зря написал гениальные строки: «Художник, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». Винокуров воспитал хороших учеников. Он, как в траве лежащий жёлудь, заключал в себе целый «грядущий бор»:

ДУБ

Хороша листвы шуршащей шуба,

тень под нею — странника приют...

А из-под земли по жилкам дуба

кверху соки жизненные бьют!

Молодые бьют под небо соки,

вверх, туда, где шелестит листва!..

Оттого могучи и высоки

в этой древней роще дерева...

Как шумит он в полдень, мило-любо!

Хорошо лежать в его тени!..

Тайна вызревающего дуба

только тайне мировой сродни...

А вокруг кипит лесная молодь,

тоненьких дубков весёлый спор...

А в густой траве лежащий жёлудь

заключил в себе грядущий бор.

Автор этого эссе - на семинаре Евгения Винокурова:

Наталья Лясковская