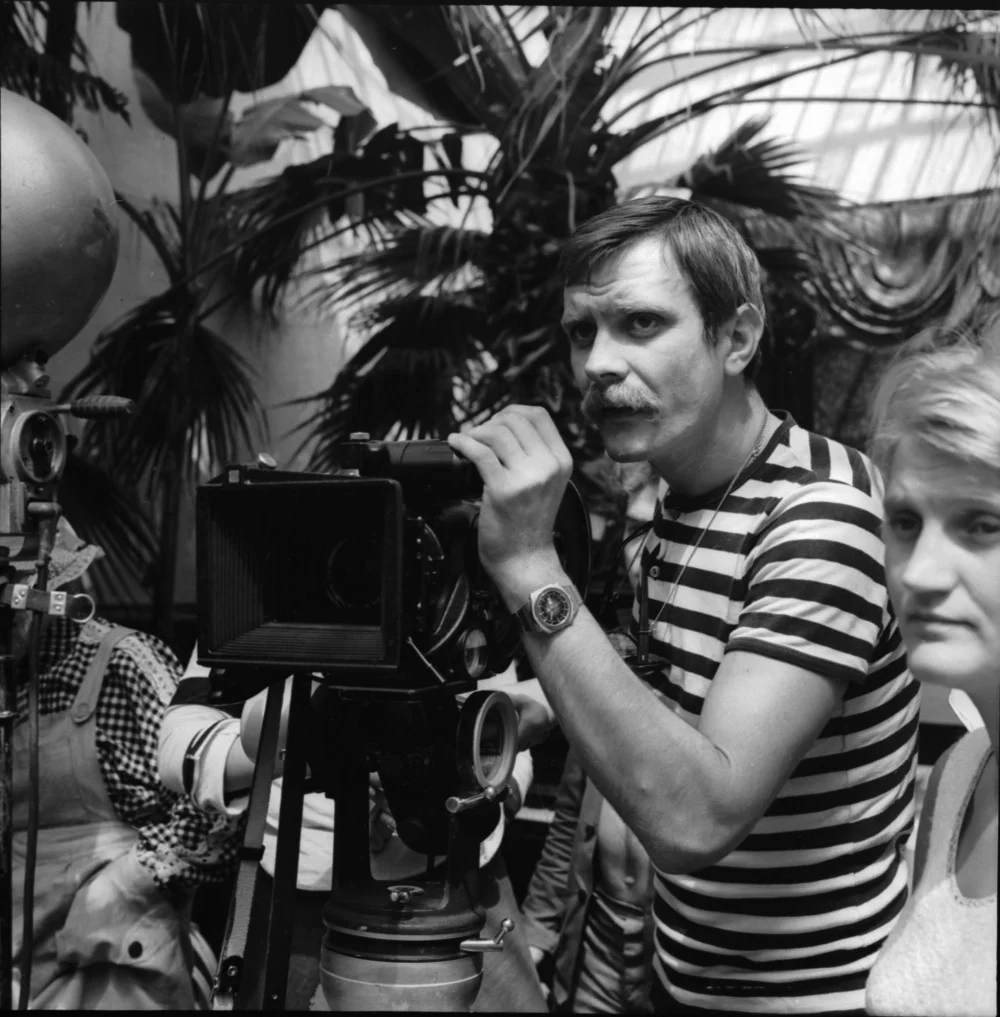

Университеты Никиты Михалкова

21 Октября 2025

21 октября Никита Михалков отмечает юбилей. Перечислять всё им снятое, сыгранное и сочинённое нет никакой необходимости. Хотя бы один любимый михалковский фильм есть у каждого зрителя.

Шагает парень по гулкому от ночной тишины залу станции метро. Напевает простенькую песенку о том, сколько всего в жизни может успеть человек целеустремлённый. Подающий надежды молодой артист даже не подозревает, что фильм, в котором он снимается, станет культовым, а песенка — настоящим хитом, что роль эта сделает его знаменитым, а сцена в метро окажется для него пророческой. В его жизни будут служба на Тихоокеанском флоте и переход на собаках с юга Камчатки до севера Чукотки, съёмки в сибирской тайге, карельских болотах и на волжских плёсах. Интересно, обратил ли тогда внимание юный Никита на вывеску над эскалатором — «Выход к университету»? Университетов в его жизни будет много. А в конце концов он создаст свою киноакадемию. Не для того ли, чтобы передать следующим поколениям юных главный из уроков, преподанных ему: «Жизнь надо принимать как данность…»

Фундаментальная составляющая этой данности — принадлежность роду: «Во мне никогда не исчезало чувство происхождения. Даже тогда, когда я не понимал, что оно существует. Я ощущал его как шум жизненных соков в дереве. Будто наведённые токи какие-то, источник которых — в далёкой дали». Если твои предки принимали участие в Куликовской битве, это, согласитесь, обязывает. В их роду ратных людей было немало, и Михалков уверяет, что, если бы не кинематограф, он наверняка стал бы военным.

Но кино вошло в его жизнь так рано и стремительно, что никакое иное поприще потеснить его уже не могло. Начинал Никита отнюдь не с главных ролей, как можно было бы подумать, а с массовки: на главную роль — в картину Александра Митты «Друг мой, Колька!» — его как раз и не утвердили. Потом было несколько эпизодических ролей, однако счастливым билетом в профессию стал для него Михаил Ромм. Его Михалков считает одним из главных своих учителей.

Когда съёмки «Я шагаю по Москве» закончились, Никита подал документы в Щукинское училище. Родители не были в восторге от его выбора, но и препятствий чинить не стали. Однако роман с театром не состоялся. На четвёртом курсе студент Михалков отправился сниматься в одной из главных ролей в картине «Не самый удачный день» и за нарушение учебной дисциплины — в те времена это было самое большое преступление — был с треском отчислен из Щуки. Принеси он в деканат свою повинную голову, его, наверное, всё-таки простили бы. А он этого не сделал и пошёл поступать во ВГИК в мастерскую Ромма.

Кредо любимого наставника стало и его символом веры: «Режиссёр не тот, — говорил Михаил Ильич, — кто хочет или "как все", или как угодно, только "не как все". Режиссёр тот, кто говорит: "Вот как я себе представляю то или иное". И за это своё представление о мире режиссёр должен нести персональную ответственность! За каждое своё слово! Тогда с ним можно соглашаться или не соглашаться, но только тогда ему можно верить».

В отличие от многих коллег по режиссёрскому цеху, Никита Сергеевич не скрывает, что в каждую роль вкладывает частицы собственной биографии. Ближе всего ему два Николая — из «Я шагаю по Москве» и «Сибириады». А ещё Котов из «Утомлённых солнцем» и Паратов из «Жестокого романса», причём в этой харизматичной личности ему дороже всего то, что Сергей Сергеич из породы тех, кто сам себя делает. Кстати, к бесконечным просьбам спеть «Мохнатого шмеля» — ещё один хит в его вокальной биографии — относится с пониманием и в позу «ах, как я от него устал!» не встаёт.

Особняком среди ролей Михалкова стоит сэр Генри Баскервиль. Артист, по собственному признанию, старается «иностранцев» не играть, чтобы избежать штампов, неизбежных при изображении человека иной культуры. Но предложение Игоря Масленникова принял: «Этот человек в шубе из Америки, вдруг ввалившийся в лондонскую жизнь, стал мне интересен именно тем своим темпераментом, той внутренней раскрепощённостью, которыми он разрушает размеренную английскую (тоже клише!) жизнь».

И всё же актёром по внутренней природе Михалков себя не считает. Ему интересна не столько роль, сколько послание, которое можно вложить в уста персонажа, как это было, например, с Пожарским в «Статском советнике». Пламенный монолог, который умудрённый жизнью и службой генерал произносит перед пока проигрывающим ему по очкам соперником, он сочинил сам. Вот это стремление к личному высказыванию, вероятно, и заставило Михалкова очень быстро пройти путь от актёрства к большой режиссуре. Фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», сценарий к которому он сочинил вместе со своим другом Рустамом Ибрагимбековым, он снял в 28 лет. «Эта картина, — признаётся Никита Сергеевич, — выражала то ощущение жизни, которое было присуще мне тогда, мой темперамент, моё понимание кинематографа. Нам ещё нечего было отстаивать, мы завоёвывали новое пространство. Отстаивать всегда сложнее. А когда ты идёшь в неизведанное и не оглядываешься, это даёт замечательное ощущение азарта и свободы. В этой картине мы доказывали себе и другим, что мы всё умеем».

С тех пор каждую свою картину он снимает… нет, не как последнюю, а как первую, потому что «первое изумление, первая любовь, первое предательство, первая трагедия… потрясает сильнее, чем примерно то же самое, испытанное во второй, третий, пятый раз». От киношников часто приходится слышать, что на время съёмок киногруппа становится семьёй. Для Михалкова это не красивая метафора, а правда жизни. Актёры, снимающиеся у него, заранее знают: ближайшие несколько месяцев они с утра до вечера и с вечера до утра будут жить так, как жили их персонажи, отрешаясь от привычек, свойственных им в обычной жизни. Даже когда съёмки проходят в Москве, Михалков снимает всей группе гостиницу, так что никто после смены домой не бежит. Актёр — субстанция хрупкая, если он из кадра придёт домой, вернётся к быту и неизбежным проблемам, он очень быстро утратит состояние, которое с таким трудом было найдено на площадке. Нельзя безнаказанно перекочёвывать из одного времени в другое и обратно.

Когда Никита Михалков приступил к съёмкам «Неоконченной пьесы для механического пианино», все актёры с утра облачались в костюмы своих героев и буквально обживали усадьбу, ставшую «съёмочной площадкой»: репетировали, гоняли чаи, отдыхали. Это не было капризом или прихотью мэтра, помешанного на «России, которую мы потеряли». Это было понимание тонкой актёрской природы. В состоянии «полного погружения» сцена, на которую отводилось три-четыре дня, снималась в одну смену. Результат превосходил все ожидания! Каждый раз.

Как истинный художник, Михалков никогда не дрожит над своими находками, какими бы удачными они ни были. В «Рабе любви» он изъял из картины самую эмоционально сильную сцену, которую Елена Соловей и Родин Нахапетов провели буквально на грани гениальности. Эпизод этот был в середине ленты, и режиссёр понимал, что выше этого пика подняться уже невозможно, а после него ещё оставалось довольно приличное количество экранного времени. Единственный выход — пожертвовать частным ради общего. И Михалков на это пошёл.

Он не стесняется признаваться в том, что любит свои фильмы: «…каждая твоя картина, в общем-то, твоя жизнь. Даже если она рассказывает о далёком прошлом или далёком будущем, но это — твоя жизнь, жизнь твоих друзей, твоей группы. Поэтому я люблю свои картины совсем не потому, хороши они, на чей-то взгляд, или нехороши, получали премии или нет, а потому, что я люблю ту жизнь и то состояние, которые были нами созданы, в которых тогда наша жизнь протекала». А потому ему нет необходимости кому бы то ни было что бы то ни было доказывать. Он — Никита Михалков. И он прекрасно знает, что «у каждого, кому знакомы эти имя и фамилия, в голове сложился свой образ».

Виктория Пешкова