Уроки раскола

08 Октября 2020

На чьей стороне была правда в спорах о вере и какие уроки нам стоит извлечь из русской исторической драмы сер. XVII века? Об этом в интервью «Историку» размышляет писатель, депутат Госдумы, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

Церковная реформа Патриарха Никона, проведённая при поддержке государства в лице царя Алексея Михайловича, повлекла за собой многовековое противостояние между сторонниками и противниками религиозных новаций. При этом сам конфликт «старого и нового» оказался гораздо шире богословских споров, а сопровождавшие его непримиримость и насилие на долгие годы стали грозными спутниками наших общественных борений. Помнить о высокой цене непримиримых размежеваний — это, пожалуй, один из самых главных уроков, который нам всем стоит усвоить.

Ключевое русское слово

— Что, на ваш взгляд, произошло в России в сер. XVII века? Как бы вы ответили на вопрос: что такое церковный раскол?

— Мне кажется, раскол — это главное, ключевое русское слово. Слово трагическое и глубинное. Стоит лишь начать сталкивать людей, стоит лишь запустить процессы отчуждения и вражды, как последствия могут получить роковой масштаб, охватывая страну не только в пространстве, но и во времени. Потому что последствия раскола мы ощущаем по сию пору. Тогдашний процесс, конечно, был спорным и противоречивым. Объективные обстоятельства переплетались с субъективными, связанными с характером тех или иных государственных и церковных деятелей.

Очевидно, что Россия, выходившая из Смуты, настраивалась на развитие, на укрепление государства. А это немыслимо без осовременивания, без модернизации, как бы мы сейчас сказали. Россия многое перенимала у Европы. Были необходимы новые технологии, развивались экономика, наука… В целом это способствовало усилению нашей страны. Но одновременно нарастал и глухой ропот, возникали подозрения: а не теряем ли мы свою самобытность, не теряем ли православие? И эти настроения сквозили как среди простого народа, так и у части элит. Зачастую они были небезосновательными, ведь со стороны государства речь иной раз шла о внешнем, формальном и необдуманном следовании европейской моде. Затеянная Никоном реформа аукнулась широким неприятием. Семена вражды упали на благодатную почву — и это обернулось русской трагедией.

— Можно ли было избежать столь кардинальной церковной реформы?

— С одной стороны, она назрела. Безусловно, многое из того, что хотел сделать Никон, было объяснимо и оправданно. По сути, реформа заключалась в унификации, в том, чтобы привести к некоему общему знаменателю богослужебные книги. Понятно, что часто неточности возникали просто из-за ошибок переписчиков. Но им придавали высокое сакральное значение. И потому реформа больно задевала чувство собственного достоинства, чувство национальной самобытности. Русская церковь греков недолюбливала за Флорентийскую унию, когда они признали верховенство папы. А тут выходило, что мы исправляем богослужебные книги в угоду грекам… То же двоеперстие было дорого нашим людям и связывалось с чувством верности православию, с верой в то, что оно сохраняется в чистоте именно у нас, на Руси.

По некоторым воспоминаниям, под конец жизни Никон признавал, что накопившиеся церковные разногласия имели формальный характер и что по большому счёту не так уж важно, как произнести то или иное слово и сколькими перстами креститься. Главное, чтобы сохранялась вера во Христа Спасителя. Но так получилось, что даже святое имя — Иисус — стало камнем преткновения. Как его писать: с двумя «И», как предлагал Никон, или с одной «И», как повелось на Руси с древних времён? Само написание этого главного для христиан имени на новый лад повлекло за собой большие страдания и неисчислимые жертвы. И здесь, на мой взгляд, не последнюю роль сыграло стремление Никона действовать напролом. Недаром его упрекали в папизме. Он видел себя лидером Вселенского православия, и замах его был весьма амбициозным. Достаточно вспомнить, что он считал себя вправе поучать царя.

Пётр I. Худ. В.А. Серов. 1907 год

В итоге реформаторы только обострили многие противоречия и разожгли костёр вражды. Больше того, глубинное сопротивление со стороны народа, не принявшего элитарный реформизм, протянулось в веках. Старообрядческое упорство сочеталось с бунтарством. Тут и восстание под руководством Стеньки Разина, и поддержанный старцами-староверами бунт Емельяна Пугачёва.

Предтеча Петровских реформ

— Стал ли раскол катастрофой для русской церкви и народа или это всё-таки преувеличение?

— Раскол не обрушил государство, не сломал его, но он был и остаётся трагедией, незаживающей раной. Как ни странно это звучит, он придал особое своеобразие нашему искусству, культуре. Через страдание особые формы, особый окрас приобрела душа народа.

Но раскол — это большая беда. И многие видят и в событиях 1917 года (а известно, что ряд богатых старообрядцев поддерживал революционеров), и в других трагических катаклизмах нашей истории причастность и участие старообрядческих сил. Вообще ведь старообрядцев перестали называть раскольниками только при Николае II. И это явилось одним из следствий революции 1905 года, когда были приняты запоздалые, как многие считают, манифесты о гражданских свободах. Именно тогда изменилось официальное отношение к староверам. И это было не случайно, потому что государство почувствовало опасность, почувствовало, что оно оказалось под ударом.

— Реформу русской церкви иногда называют генеральной репетицией Петровских реформ. В какой мере это справедливо?

— Это отсылает нас к тому, с чего я начал. Безусловно, модернизация страны — технологическая, экономическая — не могла состояться без упорядочивания церковной жизни. Но при этом государственная машина научилась подавлять сопротивление староверов, эта практика ожесточала государственную систему. Теперь государство было готово к проведению радикальных реформ и не сомневалось в правильности выбранной стратегии.

— Раскол, а затем конфликт царя и Патриарха привели к тому, что постепенно Церковь оказалась полностью подчинена государству и превратилась (уже при Петре Великом) в один из государственных институтов. Хорошо ли это?

— Да, это драматичная история — и Церковь по-прежнему остро переживает те события. Хотя некая закономерность в этом была: мы видим схожие процессы в истории многих стран — соперничество между светскими и религиозными властями, столкновение двух твердынь, двоевластие, которое порождало конфликты. Нужно понимать, что и при возрождении патриаршества вполне возможно существование Церкви как некоего государственного института…

А сильна Церковь не иерархией, а своими молитвенниками и подвижниками. Можно вспомнить, что Серафим Саровский — один из главных русских святых — не был архиереем, а был скромным монахом из далёкой глубинки.

«Русские протестанты»

— Как капиталистическая жилка сочеталась у старообрядцев с глубокой и строгой верой, с приверженностью «старине»? Они же, несмотря на притеснения, оказались невероятно успешны, говоря сегодняшним языком.

— Неслучайно многие сравнивают старообрядцев с протестантами. Хотя в Западной Европе на первый взгляд всё было наоборот. Несомненно, там превалировало стремление к обновлению, в известной степени — к уходу от традиции. Но, видимо, есть какие-то глубинные психологические аспекты, которые нельзя свести к борьбе традиции с модернизмом. Буквально: «Дух дышит, где хочет». И, наверное, и в истории нашего старообрядчества, и в подоплёке европейских реформаторских движений речь идёт всё-таки о глубинных народных течениях, о таинственной стихии народной души. И там, и там можно говорить о подлинном демократизме. Ведь эти движения подхватывали крестьяне, простые люди. Одни напирали на то, что поругана традиция. Другие — на то, что богослужебные книги непонятны, как это происходило в протестантском движении. Но как много в этом общего! Думаю, речь идёт о большом, раскинутом во времени антиэлитном мятеже. А что касается упрямства и упёртости — да, это была форма выживания. Гонимые учились выживать в трудных условиях, борьба обжигала. И Аввакум был бесконечно упрям и упёрт. Помните его диалог с Марковной: «Ино еще побредем»? Готовность идти до конца, до смерти — в этом пафос сопротивления. Люди, не смирившиеся с попранием своих идеалов, не могут быть киселём. Отсюда и их непревзойдённые деловые качества.

— И ещё взаимовыручка?

— Конечно. То, как старообрядцы держались вместе, — пример для русского народа. Есть такие «семейские» — староверы, оказавшиеся в своё время в Бурятии. Я к ним приезжал, общался. Это удивительно, как они сохранили традиции, до мельчайших подробностей! Это не карнавально, не для туристов. Они носят старинные пёстрые, яркие одеяния, поют, танцуют, как раньше, стряпают по рецептам, полученным от прабабок. В них до сих пор живёт великая способность сохранять себя в веках и держаться друг за друга. В новых условиях это превращается в гражданскую солидарность. Поэтому я думаю, что урок староверов для России крайне важен и подлежит глубокому осмыслению и изучению. И понятие «самоорганизация», которое они выстрадали, наверное, могло бы стать ключевым для нашей страны.

«Носители мощного русского духа»

— Кто вам ближе — Никон или Аввакум?

— Скажу честно, что мне крайне дорог Аввакум с его «Житием». Это моя настольная книга. Гонимый, побиваемый, преследуемый всегда мил и люб моему литературному сердцу. И на Руси во все века было принято сочувствовать мученикам.

— Вы согласны с теми, кто считает Аввакума гениальным русским писателем?

— Несомненно. И его сила — в сломе канона. Такой парадокс. Он защищал традицию, а стилистически её ломал — силой своего литературного дара. Потому что «Житие» — удивительная по откровенности книга. Аввакум — прямой предшественник тех русских писателей (в том числе ХХ века), которые поразили читателей свободой изложения и способностью заглянуть в себя. Это настоящая исповедальная проза.

— Кого из писателей вы бы назвали учениками Аввакума?

— В какой-то степени Валентина Катаева с его поздней «мовистской» прозой, созданной по принципу: «Писать как хочется, ни с чем не считаясь». Парадоксальным образом аввакумовский дух присутствовал у многих поэтов нач. ХХ века. В первую очередь назову Сергея Есенина. Помните его сильнейший образ — соперничество жеребца и несущегося вдаль стального поезда?..

Милый, милый, смешной дуралей,

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?

Это же аввакумовский конфликт! И ещё я назову, конечно, Эдуарда Лимонова. Потому что его откровенность, исповедальность, его страдания, его сильнейшие тюремные книги — всё это отсылает нас к хождениям по мукам протопопа Аввакума.

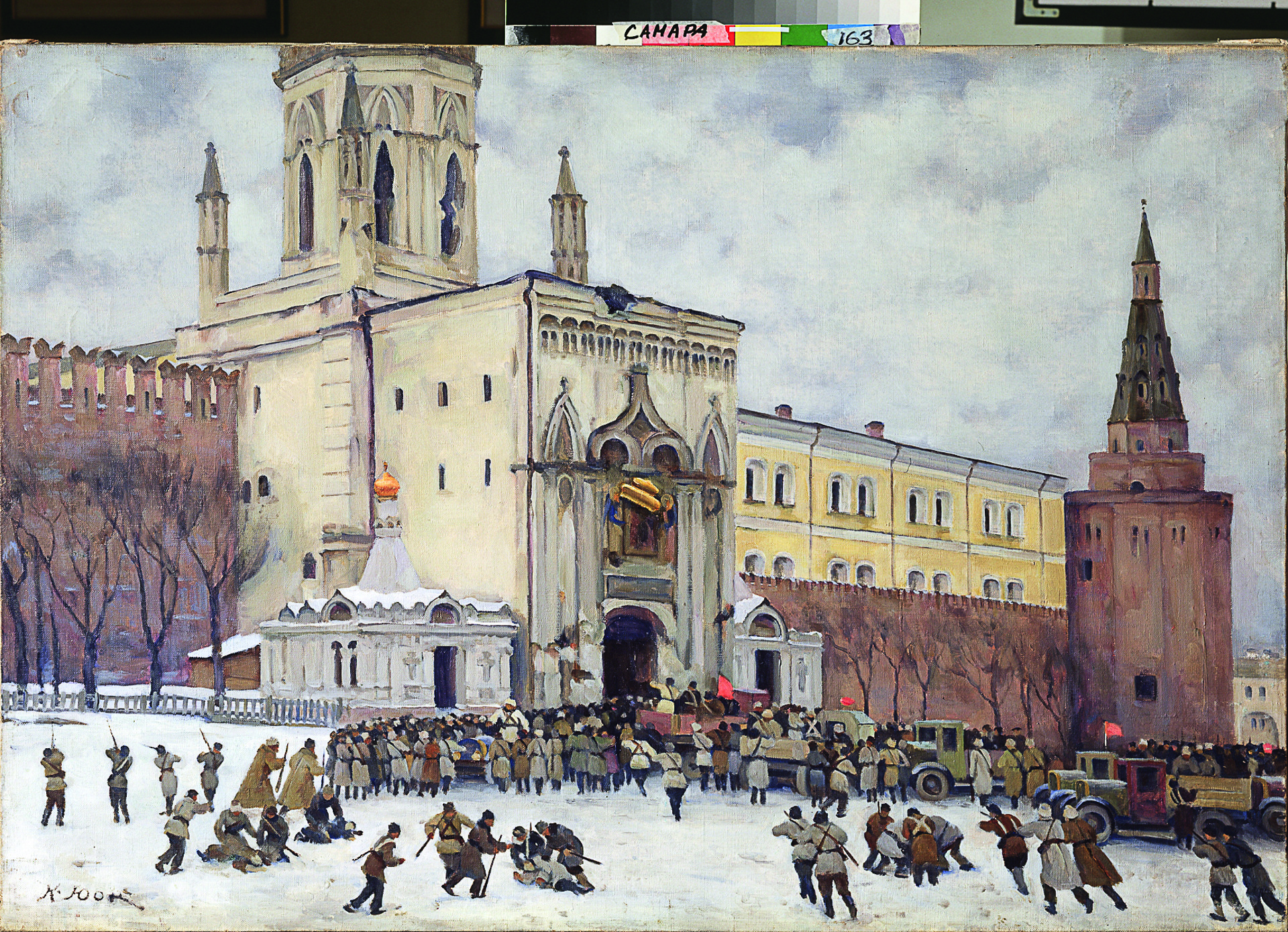

Штурм Кремля в 1917 году. Худ. К.Ф. Юон. 1951 год

Но и Никон тоже яркая, сильная, серьёзная фигура. Обратите внимание на большой роман современного писателя Владимира Личутина «Раскол». Там много боли. Он сочувствует староверам. Писатель деревенский, певец Русского Севера. По его словам, с годами, всё глубже погружаясь в эту беду, он осознал, что для него важны и Никон, и Аввакум — как две очень сильных личности. Действительно, по обе стороны тогда оказались яркие, умные, талантливые, искренние, совестливые люди. Для меня Никон и Аввакум — настоящие герои нашей истории и носители мощного русского духа.

Путь к примирению

— Какие уроки церковной реформы и последовавшего за ней раскола актуальны в нынешней общественной и политической жизни?

— Один из уроков — это уход от слепоты насилия. Мы помним штурм Соловецкого монастыря и зверства в отношении тех, кто там молился. Помним отчаянные самосожжения староверов. Помним, как глубоко приверженцы старой веры пускали корни. Делились, дробились, превращались в беспоповцев. В связи с этим на Руси огромное значение получила тема сектантства и богоискательства. Не просто так Владимир Бонч-Бруевич был специальным человеком у большевиков, который координировал эти хтонические и очень живые движения. Мы помним Андрея Белого с его сектантскими мотивами в «Серебряном голубе», помним всех этих прыгунов и скопцов. Можно вспомнить и Исуса (с одной «И») из «Двенадцати» Александра Блока. И всё это неслучайно. Огромное, серьёзное, многообразное сопротивление государству возникло как естественная, живая реакция на государственное насилие. Ведь умнейших, талантливых людей сжигали, убивали, тащили в тюрьмы в кандалах. Разумеется, не менее, а быть может, и более жестокие религиозные войны имели место в то же время на Западе, но мы сейчас говорим о русской истории…

Владимир Путин и митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время экскурсии в Рогожском духовном центре Русской православной старообрядческой церкви

Со стороны старообрядцев мы видим многовековое и, как правило, ненасильственное сопротивление. Конечно, случались восстания. Но с тем, что русская история — это хруст костей, с этим нам жить.

— Почему за три века так и не удалось достичь примирения между Русской православной церковью и старообрядцами?

— Слишком ожесточённым было противостояние. Поэтому трудно примириться. Но сегодня, как известно, анафемы по отношению к староверам сняты. Равные права с остальными православными они получили ещё при Николае II. Потом шаги к примирению сделал в 1920-х годах митрополит Сергий (Страгородский). Очень важны последние решения Русской православной церкви, вернувшие старообрядцев в молитвенно-литургическую жизнь. Это значит, что зловещий 1666 год, воспринимающийся как антихристов знак, как кровавая, начертанная в чёрном небе цифирь, когда такие же русские православные люди, которые по-другому произносят слово «Иисус», были объявлены вне закона, Божьего и человеческого, — к счастью, этот год отошёл в былое. Но всё равно остаётся нечто, что передаётся уже на генетическом уровне. Родовая память. И если раскол есть главное русское слово, то сшивание эпох, преодоление раскола — это главная русская задача. Потому что расколов у нас очень много, по самым разным направлениям. Один из самых болезненных дала нам Гражданская война в ХХ веке, ведь практически у каждого из нас есть среди предков и те, и другие — и красные, и белые. И нужно идти к тому «русскому единству», о котором писал в одном из последних своих писем ещё Александр Пушкин, как бы драматичен ни был этот путь.

Фото: РИА «Новости», FINE ART IMAGES/LEGION-MEDIA

Беседовал Арсений Замостьянов