Историк Пушкин

№54 июнь 2019

Великий русский поэт всерьез интересовался прошлым своей страны. Прежде всего его занимали люди, которые эту историю делали, их мотивы, поступки, переживания

Говоря о Пушкине как историке, нужно учитывать, что в его времена историком, а точнее, историографом в России считался один человек – Николай Михайлович Карамзин. Он первым, по пушкинским словам, написал «ноты "Русской истории"», а все остальные могли только разыгрывать пьесы по этим нотам. Пушкин, как и другие, искал свой путь пересечения истории с современностью посредством литературы, неизменно отдавая должное Карамзину – «гением его вдохновенный», как сказано в эпиграфе главного исторического сочинения поэта, трагедии «Борис Годунов».

Обращаясь к событиям прошлого, Пушкин решал волновавшие его задачи развития российской словесности, искал «романтический» язык новой поэзии и драматургии. Но исторические занятия не были для него безделицей, литературной поделкой, тем паче заказной халтурой. Он относился к ним ответственно, понимая значение источников и роль историка. Например, увлекшись эпохой Петра I, поэт перечитывал и при этом конспектировал том за томом «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России», составленные Иваном Голиковым. А работая над «Историей Пугачева», он одним из первых осознал ценность рассказов и свидетельств современников событий. После вмешательства цензуры название его труда поменялось на «Историю Пугачевского бунта», но первое заглавие более соответствовало новизне пушкинского подхода к историческому исследованию. Ему были интересны люди, участники и жертвы восстания, а власти – осуждение бунтовщиков. Так же сильно различались взгляды поэта и власти на события, которым посвящен «Борис Годунов», и над этим произведением цензура тоже поиздевалась вволю.

«Не стараясь льстить…»

Главной целью изучения истории Пушкин считал поиск истины. Замечательный историк Реджинальд Овчинников, написавший несколько монографий о работе поэта над «Историей Пугачева», цитировал черновик его письма шефу жандармов Александру Бенкендорфу от 6 декабря 1833 года. Поводом для обращения к Бенкендорфу стала отправка завершенной им рукописи и получение разрешения для издания книги. «Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, – замечал Пушкин. – По крайней мере я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни модному образу мыслей».

Пушкин вчитывался в летописи и «Слово о полку Игореве», знакомился с документами петровской и екатерининской эпох, вслушивался в воспоминания современников исторических событий. Особенно его интриговала недавняя история, полная дворцовых тайн. В пушкинских дневниках начала 1830-х годов осталось немало записей разговоров с людьми, помнившими времена Екатерины II. Поэт интересовался переворотом 1762 года, любил бывать у Натальи Загряжской, дочери последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского, много рассказывавшей ему о всесильном Григории Потемкине. На балах и приемах во дворце Пушкину доводилось видеть цареубийц – участников переворота 1801 года, а в работе над «Историей Пугачева» ему очень помогли беседы с видным реформатором Михаилом Сперанским.

Историку необходимо следовать определенным принципам в выборе своей темы. У Пушкина были любимые, дорогие ему мысли о значении дворянства, он чувствовал униженное положение старых родов по отношению к «новой аристократии», поэтому был так внимателен к своим предкам, упоминания о которых встречаются в различных исторических источниках. Утверждение идей, идущих вразрез с представлениями века, помогало ему отстаивать независимость и искать собственные ключи к истории.

Этот подход нашел отражение не только в «Борисе Годунове», «Истории Пугачева», «Истории Петра I», но и в таком пародийном, полном иронии произведении, как «История села Горюхина». Поэт здесь высмеивает потуги самодеятельного сочинителя Ивана Петровича Белкина создать исторический труд. «Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностию, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи?» – начинал повествование Пушкин от имени своего героя. «История села Горюхина» позволяет убедиться, что поэт хорошо знал имена и работы прежних историков: «Обращусь ли к истории отечественной? что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова?» Знал он и традиции провинциальной историографии XVIII века, пародируя сам стиль «исторических сочинений», их этнографические и статистические очерки и описания «баснословных времен».

Суд Пугачева. Худ. В.Г. Перов. 1879 год

От Шекспира до Карамзина

Чрезвычайно большим было влияние на Пушкина «Истории государства Российского» Карамзина. Он хорошо помнил, как в феврале 1818 года прочел только вышедшие в свет первые восемь ее томов. Рассказывая о тех впечатлениях, поэт отмечал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом».

Работу над «Борисом Годуновым» Пушкин начал с конспектирования десятого и одиннадцатого томов карамзинской «Истории», посвященных временам годуновского правления. Но, получив такую опору, он пошел дальше и вступил в спор с Карамзиным – не в отношении деталей, а в отношении самого духа русской истории, например подняв тему рабства и свободы. Причем спор этот честный, не исподтишка, как в приписываемой Пушкину эпиграмме: «В его "Истории" изящность, простота // Доказывают нам, без всякого пристрастья, // Необходимость самовластья // И прелести кнута». Обвинять Пушкина в подражательстве Карамзину могли только те, кто не понимал их обоих, хотя поэту такие отравленные стрелы досаждали немало.

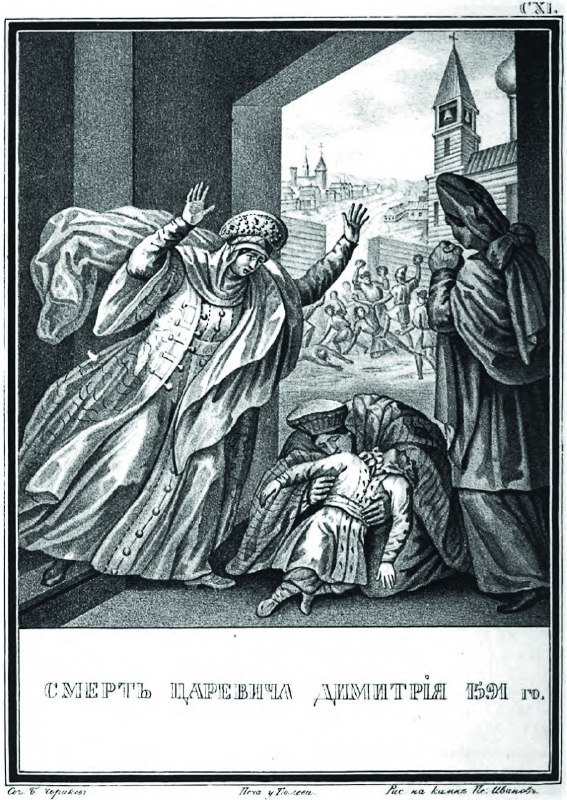

Смерть царевича Димитрия в 1591 году. Худ. Б.А. Чориков. 1836 год

С «Борисом Годуновым» оказалась связана неприятная история. Публикация трагедии была задержана цензурой, а тем временем постоянный пушкинский противник литератор Фаддей Булгарин успел выпустить свой коммерчески успешный роман «Димитрий Самозванец». Пошли разговоры о заимствованиях Пушкина у Булгарина, о чем сам поэт писал в «Опровержении на критики»: «Вероятно, трагедия моя не будет иметь никакого успеха. <…> Для публики я уже не имею главной привлекательности: молодости и новизны литературного имени. К тому же главные сцены напечатаны или искажены в чужих подражаниях. Раскрыв наудачу исторический роман г. Булгарина, нашел я, что и у него о появлении Самозванца приходит объявить царю кн. В. Шуйский. У меня Борис Годунов говорит наедине с Басмановым об уничтожении местничества, – у г. Булгарина также».

Мало кто из современников Пушкина понял и оценил новаторство его трагедии. Слишком уж неожиданным для публики оказалось сочетание трех источников, откуда поэт черпал вдохновение. «Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории», – признавался Пушкин. Шекспиру он подражал в «вольном и широком изображении характеров», Карамзину следовал «в светлом развитии происшествий», а «в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени».

Обратившись к историческому сюжету, Пушкин пытался найти его вневременное значение, отдавая предпочтение глубине «народных законов драмы Шекспировой», отказываясь от игры политическими аллюзиями. Хотя после прочтения карамзинского тома с рассказом об узурпации трона Лжедмитрием он оставил запись: «Это злободневно, как свежая газета». Вслед за Карамзиным поэт поставил задачу вживания в эпоху. Показывая людей эпохи Смуты, он не заставил их говорить, как это было принято в современном ему театре, намеренно архаизированным языком. Он создавал впечатление близкой и понятной каждому истории, заданной известным ходом царствования Бориса Годунова и появлением самозванца. Сцены исторической трагедии были придуманы им так талантливо, что заслонили собой описание этих событий историками, включая рассказ самого Карамзина.

Особенно важен в «Борисе Годунове» образ летописца Пимена: по сути, через него мы узнаем кредо Пушкина-историка. Не случайно сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» была выбрана поэтом для первого представления трагедии в печати, состоявшегося в «Московском вестнике» в 1827 году. Сохранилось написанное чуть позже, но оставшееся в бумагах письмо Пушкина к издателю этого журнала: «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия – дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших». Там же Пушкин писал о своем стремлении к «верному изображению лиц, времени, развитию исторических характеров и событий».

Чего больше в «Борисе Годунове» – опоры на источники, художественного пересказа «Истории» Карамзина или полета творческой фантазии? На этот вопрос можно ответить словами самого Пушкина – «драматического вымысла». Поэту не надо было производить исследование эпохи Смуты, до него это уже сделал Карамзин, а еще раньше – другой историограф, князь Михаил Щербатов, приложивший к своей «Истории Российской от древнейших времен» немало материалов начала XVII века. Доступны были Пушкину и документы царствования Годунова, изданные Николаем Новиковым в «Древней российской вивлиофике», как и «Летопись о многих мятежах и о разорении Московского государства». Название в первоначальной редакции пушкинской трагедии, сохранившееся в тетрадях поэта, может восприниматься как своеобразная стилизация заглавия этой летописи – «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве – писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче». Впервые сообщая в письме Петру Вяземскому название своей «комедии», Пушкин, явно гордившийся замыслом, спрашивал друга: «Каково?»

Портрет Николая Карамзина. Худ. А.Г. Венецианов. 1828 год

Тот же Булгарин изощрялся в цензорском отзыве на «Бориса Годунова»: «В сей пиесе нет ничего целого; это отдельные сцены или, лучше сказать, отрывки из X и XI тома "Истории государства Российского", сочинения Карамзина, переделанные в разговоры и сцены». Мнение о том, что Пушкин во всем следовал Карамзину, распространено до сих пор – но оно ошибочно. В 1996 году Лидия Лотман в комментариях к «Борису Годунову» (другим участником этого издания был Сергей Фомичев) показала, как поэт вежливо отклонил совет историографа обратить внимание на «сочетание глубокой набожности и преступных страстей» царя Бориса. Карамзин видел в этом монархе «одного из разумнейших властителей в мире», «погубленного тем, что, рожденный подданным, он был одержим преступной страстью властолюбия», как пишет Лотман. Пушкин же воспринял у историка главную идею причастности Годунова к смерти царевича Дмитрия в Угличе, но раскрыл ее не посредством нравоучений. Борис сам «проговаривается» о своей вине во внутреннем монологе и выносит себе приговор: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».

Понять отношение к царю Борису помогают пушкинские заметки на полях статьи историка Михаила Погодина «Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия», опубликованной в журнале «Московский вестник» в 1829 году. Увлеченный попыткой оправдать Годунова от пристрастных наветов современников и «громкого проклятия двух веков», Погодин говорит, что правитель только «хотел политически убить Димитрия, в народном мнении». С точки зрения Пушкина, это лишь подчеркивало, что «Димитрий был опасен Борису». Не воспринял поэт и погодинскую идею «представить все дело» на суд современной Уголовной палаты, где бы Годунов легко оправдался. «Это глупость. Уголовная палата не судит мертвых царей по существующим ныне законам. Судит их история, ибо на царей и на мертвых нет иного суда», – отмечал Пушкин.

«Мальчики кровавые в глазах»

Удивительно, но историки не сразу задумались, откуда изначально взялось обвинение Годунова в смерти царевича. Между тем, если изъять все обвинения, появившиеся после воцарения Василия Шуйского в 1606 году, у сторонников версии убийства Дмитрия не останется никаких аргументов. Следственное дело 1591 года говорило о случайной его гибели и вине Нагих (братьев матери царевича) и угличан, устроивших самосуд над воображаемыми убийцами. Все изменилось с появлением самозванца Гришки Отрепьева: он с самого начала, заявляя о своем чудесном спасении, рассчитывал отомстить Годунову за узурпацию «отеческого» трона. Но из истории, рассказанной им в Польше, где Отрепьев искал поддержки, можно сделать лишь один вывод: это был человек с незаурядными литературными задатками… «Помилуйте, это комедия Теренция или Плавта, что ли?» – как говорил канцлер Речи Посполитой Ян Замойский. При дворе Годунова достаточно быстро выяснили настоящее имя «царевича» и пытались донести эту информацию до польского короля Сигизмунда III, но у того были свои планы, и истина волновала его очень мало.

Портрет Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова. Худ. А.Я. Головин. 1912 год

При Шуйском, после перенесения мощей Дмитрия из Углича в Москву и церковного его прославления, вопрос о вине Бориса приобрел совсем другое значение. Появилась «Повесть, како отомсти всевидящее око Христос Борису Годунову пролитие неповинные крови новаго своего страстотерпца благовернаго царевича Дмитрея Углечскаго», где Годунов был назван «святоубийцей». Главным было тогда удостоверить жителей Московского государства в гибели царевича. Когда это не удалось (вскоре появился следующий, второй самозванец), царь Василий, вероятно, пожалел о столь поспешном обвинении своего неприятеля – Бориса Годунова. Но дело было уже сделано, хотя о старании «загладить вину» и найти компромисс с прежними фаворитами Годуновых свидетельствует перенесение тел Бориса, его жены и сына из Варсонофьевского монастыря в Москве в Троице-Сергиев монастырь в 1607 году. Провожала гробы родителей и брата царевна Ксения – тогда уже монахиня Ольга, единственная уцелевшая из всей семьи свидетельница не выдуманной, а реальной трагедии.

Современный немецкий славист, переводчик пушкинского «Бориса Годунова» Андреас Эббингхаус подробно прокомментировал сообщения летописей и описание правления Годунова у Карамзина, рассказав об их отражении в трагедии. Исследователь обратил внимание на пушкинский прием переноса понятия о святости Дмитрия в годы годуновского царствования, когда никто не мог еще и предвидеть его будущей канонизации. Поэт снова избежал прямолинейных указаний и театральных жестов, отдавая предпочтение едва заметным деталям: так, Василий Шуйский, бывший глава следственной комиссии, словно случайно проговаривается о нетленности мощей царевича. Тогда-то Годунову и становится очевидна причина видений, мучающих его с момента смерти Дмитрия, а в глазах читателей и зрителей он превращается в убийцу не просто ребенка, но и святого.

Политически мотивированная версия о причастности Бориса к гибели царевича опровергается современной наукой. Однако пушкинские «мальчики кровавые в глазах» были и остаются убедительнее любого источниковедческого анализа. Историки хорошо знают, что художественный образ прошлого порой гораздо сильнее влияет на восприятие событий, нежели собственно научное знание. Как труд исследователя, изданный небольшим тиражом и рассчитанный на обсуждение коллег, может соперничать с литературными, тем более гениальными образами? Утешает то, что исторические открытия остаются в историографии навсегда. И сегодня любой режиссер, задумавший снять фильм о Борисе Годунове, может обратиться к трудам наших классиков Сергея Соловьева и Василия Ключевского и книгам советских историков Александра Зимина и Владимира Кобрина. Но судя по тому, что мы видим на экране, знание истории не относится к числу почитаемых добродетелей актеров и режиссеров…

Давайте вспомним напоследок судьбу знаменитой пушкинской ремарки в конце трагедии: «Народ безмолвствует». Вот где великий простор для толкований, убедительность в постижении прошлого, словно знакомство с самими собой в истории! Ученому надо было бы написать тома, объясняя причины смены власти в эпоху Смуты и, казалось бы, невероятного принятия народом самозванца в качестве русского царя. А у Пушкина – всего одна фраза. Правда, по гипотезе академика Михаила Алексеева, эта ремарка связана с отсылкой Пушкина к призыву Оноре де Мирабо не приветствовать короля во время Французской революции: «Мирабо берет слово и говорит: "Пусть мрачное молчание прежде всего встретит монарха в эту минуту скорби. Молчание народа – урок королям"». Версий может быть сколько угодно, но самое интересное в том, что слова «народ безмолвствует», как и «немая сцена» в гоголевском «Ревизоре», приобретают, кажется, даже больший смысл, чем вкладывал в них автор пьесы. Они обращены к каждому поколению, которое заново прочтет «Бориса Годунова», и образ молчащего большинства останется одним из лучших объяснений не только Смуты, но и личной роли, ответственности каждого человека в истории.

Вячеслав Козляков, доктор исторических наук