«Искусство – это антисудьба»

№27 март 2017

20 марта выдающемуся деятелю российской культуры, президенту ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирине АНТОНОВОЙ исполняется 95 лет. Семьдесят два года из них она работает в Пушкинском музее.

Фото: Илья Питалев/ТАСС

Ирина Антонова проработала директором ГМИИ более полувека – с 1961 по 2013-й. Вот уже четвертый год как она не директор – президент музея, но ее график по-прежнему плотный. В конце прошлого года она организовала грандиозную выставку «Голоса воображаемого музея», посвященную ее кумиру – французскому философу, писателю, культурологу Андре Мальро (1901–1976), куда собрала более 200 произведений из полутора десятков ведущих музеев Европы. Сразу после закрытия выставки Антонова улетела в командировку в Нью-Йорк. Вернулась, и снова в делах: читает лекции, записывает телепередачи, дает интервью, ходит на театральные премьеры, не пропуская, по ее собственному признанию, ничего из того, на что действительно стоит сходить…

«Это должно оставаться с вами»

– Вы только что вернулись из Нью-Йорка…

– Да. А на второе июня меня знаете куда пригласили? В Израиль – вот у меня на столе письмо лежит. Это называется – Гамлетовский год. Приезжает Женя Миронов с «Гамлетом» – я видела в Москве этот спектакль, он меня приглашал. А меня они просят выступить с лекцией об этом времени. Это очень важное время – время перехода от Ренессанса к XVII веку. Я поеду! Это интересно!

– Вы же еще лекции читаете постоянно.

– Лекции я все время читаю.

– Когда вы успеваете?

– Но я же не занимаюсь теперь ни строительством, ни финансами, ни административной работой. Должна же я чем-то заниматься. Позавчера выступала в Библиотеке Данте. Оказывается, есть такая библиотека – очень хорошая. И там замечательно! Два часа я там выступала, столько вопросов было! А вчера я рассказывала о Мальро по просьбе французской газеты Le Courrier de Russie. Там было очень много людей, и мне было интересно их просто послушать, что они говорят. Я же просветительской работой занимаюсь. Музей для того создан.

– Разговаривая с вами, я понимаю, что каждый день вы открываете какие-то новые возможности для развития. Это удивительно!

– Я и раньше этим занималась. Я всегда читала лекции у нас в музее. Но у меня не было так много на это времени. А сейчас появилось.

А еще я хожу в театр: я просто ничего с собой не могу поделать – я несчастная, если я не попала куда-то. В молодости я буквально не вылезала из театров и концертных залов. Теперь меня приглашают на все премьеры. Мне бы тогда сидеть на тех местах, на которых я сейчас сижу! Но ничего не поделаешь, всему свое время.

– Как вы относитесь к юбилеям и к возрасту как таковому?

– Ну как? С юмором, конечно. По крайней мере, к тому, что обычно говорится во время юбилеев. Сам-то по себе юбилей – дело серьезное: ты волей-неволей осмысляешь свою жизнь, что и как… Но саму церемонию, когда тебе несут поздравительные адреса и говорят речи в твою честь, надо просто пережить. У меня, как вы понимаете, большой опыт проведения юбилеев.

– В этот раз будете отмечать или умчитесь опять в командировку?

– Юбилей – это дело неизбежное. У Томаса Манна есть очень хорошая статья по этому поводу. Ему исполнялось то ли пятьдесят, то ли шестьдесят лет, и он начинает текст примерно так: «Конечно, мы уважаем тех людей, которые в такие вот знаменательные для себя даты куда-то исчезают». «Но, с другой стороны, – пишет дальше Томас Манн, – есть все-таки ответственность за то, что ты делаешь. В том числе и перед людьми». Вот поэтому, уж вы меня извините, я никуда не исчезаю – чувствую ответственность.

Но я решила немножечко уйти от традиционного формата такого рода мероприятий. Я попросила созвать Ученый совет музея в этот день, и я хочу выступить на этом заседании с размышлениями о будущем нашего музея. Естественно, опираясь на анализ ситуации сегодняшнего дня. Причем я всех предупрежу, чтобы они забыли про юбилей и говорили все-таки по сути, то, что они думают. Потому что то, о чем я буду говорить, – это наработано жизнью. Для меня это очень важно.

Андре Мальро посещает ГМИИ имени А.С. Пушкина. Справа – Ирина Антонова. 1968 год

– О чем будете говорить?

– Все идет правильно, но кое-что переиначивается. Мне хочется поправить. Я хочу, чтобы это осталось как мое завещание, что ли. Простите, если это какие-то слишком уж громкие слова. После стольких лет работы в музее (а я здесь с 1945 года) я думаю, что имею на это право.

Так вот. Я хочу сделать доклад на Ученом совете в середине дня. А потом у нас в Итальянском дворике будет звучать музыка. Мы всегда так делали – в честь Рихтера. Приходят музыканты, бесплатно играют в Итальянском дворике, публика, которая в это время в музее, рассаживается, слушает. Я хочу и в этом году так сделать – «час Рихтера». Я уже договорилась с очень серьезными музыкантами. Они придут, чтобы доставить публике удовольствие, чтобы вспомнить Рихтера. Ну и потом сделаем маленький фуршетик для коллег и друзей.

– Рихтера – потому что вы с ним родились в один день?

– Да, так случилось. Но Рихтер этого не знал. Я это тщательно скрывала. И все-таки незадолго, меньше чем за год до смерти, месяцев за шесть, он об этом узнал. Он мне позвонил разъяренный и говорит: «Ирина Александровна! Что ж такое? Вы мне звоните, поздравляете, посылаете цветы, подарки, и я благодарю вас. И при этом я не знаю, что у вас день рождения в тот же самый день! Почему вы скрывали?!» Он возмущался ужасно. Увы, до следующего нашего дня рождения Святослав Теофилович не дожил…

В моей жизни было несколько человек, которые оказались очень важными, расширившими мне пространство жизни. И в том числе, конечно, Святослав Теофилович…

Что же касается возраста, вы знаете, надо спокойно к этому относиться. Я вам должна сказать, что у меня много приятельниц было. К сожалению, почти никого уже из них нет. Многие из них очень рано начинали свыкаться с мыслью о возрасте. Одна женщина, моя подруга, в пятьдесят лет сказала, что жизнь окончена. Я говорю: «Ты что? Как? Так нельзя!» Эти люди уходили раньше, чем бы им следовало, я так думаю.

Моя ближайшая приятельница – она была в музее замдиректора по науке – Ирина Евгеньевна Данилова вдруг в какой-то момент сказала: «Все, ухожу, мне надо еще одну книжку написать». И ушла. Книжку не написала…

Замечательный был специалист. Я ее называла искусствоведом номер один в России. Мы с ней очень долго дружили, еще с ИФЛИ – Института философии, литературы и искусства, куда поступали вместе еще перед войной. Как-то я ей звоню (а мы с ней часто вместе в театр ходили) и зову на спектакль. А она отказывается: «Знаешь, у меня болит голова». Я сначала даже не поняла, я говорю: «Я сама за тобой приеду на машине, отвезу туда, привезу обратно. У нас места хорошие, пойдем!» Но она отказалась. И потом я поняла: она весь этот мир, которым она жила, от себя отстранила.

Это очень опасный момент. У нее ушли потребности – в театре, в музыке, в чтении новой книги. И она не имитировала этот порыв. Имитировать это нельзя. Это была потребность. Как и почему это происходит, я не знаю. Наверное, все очень индивидуально.

А я до сих пор страдаю, если не успела на что-то сходить, понимаете? Мне это интересно. Желание жить и стремление к внутренней активности – его нельзя сымитировать, а вот чем оно питается – я не могу вам сказать. Я действительно не знаю. Я просто наблюдаю, что у кого-то оно есть, а у кого-то его нет. Но думаю, что это, конечно же, продлевает жизнь.

Иногда меня спрашивают: «Вы что-то принимаете, какие-то таблетки? Вы, наверное, гимнастикой все время занимаетесь, ходите на какие-то занятия, плаваете и все такое?» Знаете, хотят услышать о каких-то усилиях, которые предпринимаются для продления жизни. Мне кажется, важен, безусловно, и спорт, важно следить за здоровьем, но главное – это не терять интереса к жизни, к самому процессу. А вообще, по большому счету, надо продолжать любить. Понимаете, очень важно сохранить это чувство. Вы должны что-то или кого-то очень любить. И это должно оставаться с вами.

«Хочется другого отношения к искусству»

– Для музейщиков сейчас золотая пора: очереди на выставки бьют рекорды. Иногда впечатление складывается: что ни покажи, народ все равно придет. Вы рады этому наплыву?

– Хорошо, что люди обращаются к искусству. Мне это, конечно, очень нравится. Но, с другой стороны, надо прислушаться и понять, чем это вызвано. Какие социальные механизмы запустили этот интерес?

– Что вы имеете в виду?

– Понимаете, еще несколько лет назад – на рубеже 2011–2012 годов – некоторые публицисты пугали нас тем, что у нас в России чуть ли не революционная ситуация. Но никакой революционной ситуации ни тогда не было, ни сейчас в нашей стране нет. Наверное, даже наоборот: есть какая-то социальная апатия, что мне лично не очень нравится. Ведь недаром народ ринулся в музеи, в театры, в концерты – это своего рода уход от действительности, это такой эскапизм… Желание уйти немножко в другой мир.

Кстати говоря, качество художественной продукции, которую сегодня демонстрируют, порой бывает очень высокое, а порой, напротив, заниженное, и это чувствуется – и в театрах, и в музеях. Происходит расширение горизонтов – такая, знаете ли, популяризация искусства, но она не всегда оказывается на нужном уровне.

Мне хочется другого отношения к искусству, по-настоящему глубинного понимания. Над этим надо работать. А музеи, как мне кажется, почувствовали, что можно создать ажиотаж, и этим немножко пользуются.

Мое глубокое убеждение состоит в том, что музей не должен превращаться в галерею. В галерее сидят люди без специального образования. Им главное – показать. Музей же – это просветительство, это воспитание, это работа с детьми, развитие у них навыков видеть искусство. В этой работе совсем другой смысл.

Но сам по себе интерес людей к искусству – это очень любопытный феномен. Он требует глубокого социологического исследования, за ним надо внимательно наблюдать. Понимаете, внимательно наблюдать. Наступает момент, когда надо думать о том, куда идти дальше, как дальше развивать музейное, выставочное дело.

Ирина Александровна Антонова и Святослав Теофилович Рихтер (Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости)

Музыка революции

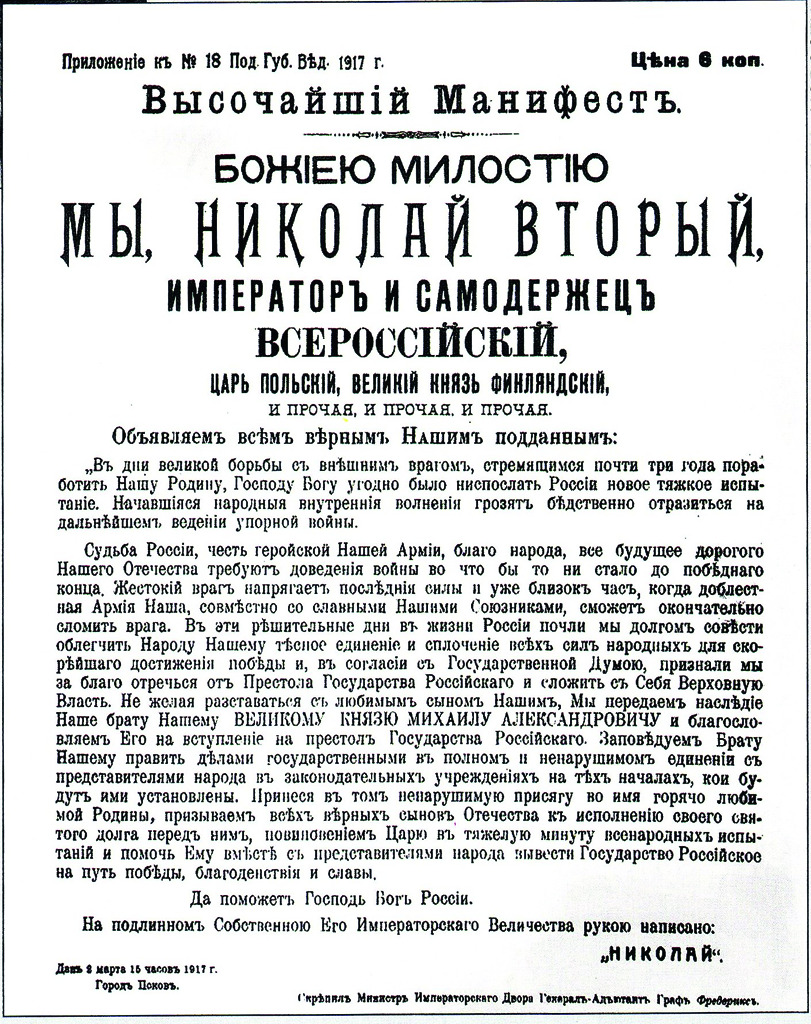

– Каково ваше отношение к революции?

– Вы историк, и я тоже историк. Хотя и в области искусства. И, как историк, я понимаю, что революции – нравятся ли они нам как метод решения социальных проблем или не нравятся – не возникают из ничего, они, как правило, знаменуют собой определенные переломы в жизни обществ. Переломы, которые вызревали подспудно, и вот – выливаются наружу.

Я, например, в силу профессии читаю про нидерландское искусство XVI века, про эпоху Нидерландской буржуазной революции, и я понимаю, что тогдашнее общество действительно стояло на пороге перемен, что революция там назрела. И это ощущение надвигающегося перелома можно почувствовать и на полотнах Брейгеля, и на полотнах Босха. Те же настроения в искусстве в эпоху Английской революции середины XVII века. Да, кровь, да, отрубают голову королю. Потом Великая французская революция: опять кровь, гильотина. И опять в воздухе, в искусстве носится ощущение того, что слом назрел, что без него – никуда.

Это касается и наших революций, и меня убеждает в этом в первую очередь наше искусство начала ХХ века. То, что произошло тогда в искусстве, и то, как к этому шел мир, мы видим не только у Пикассо, но и у наших авторов. Вот тот же «Черный квадрат» Малевича, в котором не надо искать никакой мистики, на который не нужно смотреть как на картину. Это был манифест. Художник ведь сказал просто, но твердо и ясно: «Все закончено, и больше того, что было, не будет никогда, отныне все будет по-другому».

И это не только в изобразительном искусстве. Давайте почитаем Блока, Горького, Пастернака, Цветаеву. Это были крупные и не похожие друг на друга художники, но революция уже звучала в их произведениях начала века. А музыка: и Скрябин, и Стравинский, не говоря уж о Шостаковиче?!

– То есть, если внимательно вглядываться или вслушиваться в произведения искусства, можно все-таки услышать в том числе и музыку революции?

– В определенном смысле – да. Дело в том, что деятели культуры – настоящие, крупные художники – слышат свое время. Они слышат его поступь загодя. Как мыши на тонущем корабле или как коты накануне землетрясения: катастрофы еще нет, а они уже слышат ее приближение и спасаются.

Наша революция, что бы о ней сейчас ни говорили, – великая и совершенно неизбежная. Она назрела в России, она не могла не случиться. Ну а дальше – это уже логика и законы самой революции. Тут уже вмешивается другой фактор, который создает специфику каждой конкретной революции, – это сам человек и его взаимоотношения с обществом. То, на что он способен и на что не способен. Ведь никто же не делает революцию под лозунгом: «Давайте сделаем ее, чтобы всех потом изничтожить и самим погибнуть». Возникают утопические теории, в которых на первом месте всегда добро, свобода, равенство, братство. Это позже благие намерения заменяются чем-то прямо противоположным. Но в момент самой революции никто об этом не думает.

– Как оценивать революцию с точки зрения развития музеев? С одной стороны, она открыла людям частные коллекции, которые были закрыты для публики, а теперь стали достоянием масс. А с другой стороны, мы знаем, что большевики активно продавали произведения искусства на Запад, в итоге мы потеряли настоящие шедевры. Что перевешивает, как вы думаете?

– Насчет коллекций вы правы. Так было и во время Великой французской революции. Именно тогда были национализированы королевские собрания, Лувр и так далее. То же самое касается и нашего Эрмитажа, и многих других коллекций. С моей точки зрения, эта демократизация искусства – благо. В конечном счете это, может быть, и есть главное достижение всякой революции – доступность, демократизм в широком смысле слова.

– Ну а продажа произведений искусства на Запад?

– Продажа на Запад, надо сказать, все-таки не была по-настоящему массовой. Если взять наш музей – вернее, ту его часть, которая тогда называлась Музеем нового западного искусства, – там продали «Ночное кафе» Ван Гога в Йельский университет и несколько картин Сезанна и Ренуара в Европу. Из Эрмитажа в начале 1930-х годов продали, по-моему, одиннадцать картин: Веласкеса, «Мадонну Альба» Рафаэля, Боттичелли. Это не носило массового характера. Но, конечно, жалко. Очень жалко, что продали.

«Выпрямила»

– За столько лет работы в музее вы ответили для себя на вопрос, зачем людям искусство?

– Конечно. И помог мне в этом Андре Мальро: он действительно был крупный мыслитель и очень много открыл для меня в искусстве. Так вот в конце жизни Мальро сформулировал идею, с которой можно соглашаться, можно не соглашаться, можно по-разному ее понимать, но которая мне очень близка. Он говорил: «Искусство – это антисудьба».

– Что он имел в виду?

– Я думаю – вот что. Он много думал и писал о смерти. И в итоге, как мне кажется, пришел к мнению, что искусство – это то единственное, что в действительности противостоит смерти.

Ведь судьба всего живого – это в конечном счете смерть: будь то цветок, будь то человек. Мы все уходим. А искусство позволяет остановить этот уход. Это и есть антисудьба.

Как оно останавливает этот уход? Это происходит в тот момент, когда искусство оказывается пережито человеком, когда становится его сущностью. Мы переживаем, и тем самым мы уже как бы отражаемся – и в картине Рембрандта, которую мы видим, и в музыке Чайковского, которую мы слышим.

Мы продолжаем себя в этих произведениях. В них остается наша частичка. Вот мы постояли перед «Ночным дозором» Рембрандта или перед его же «Блудным сыном»: наши раздумья, наши чувства, наши слезы, пролитые над ними, – они остаются. Мы обогащаем эти произведения своим пониманием, своим волнением, своим сердцем. Своим счастьем от встречи с ними, наконец. И в этом сопереживании мы продолжаем существовать, если, конечно, мы воспринимаем искусство и им живем. Вот отсюда, как мне кажется, тезис Мальро: «Искусство – это антисудьба». То, что он называл – «непредвиденное бытие».

– Очень интересно!

– Я не помню, рассказывала ли я вам раньше эту историю. Меня совершенно поразил очерк сейчас уже подзабытого, а в свое время очень известного писателя второй половины XIX века Глеба Успенского. Очерк называется «Выпрямила» – о бедном учителе, прозябающем где-то в провинции, человеке забитом, убого живущем, но при этом с необыкновенными внутренними чувствами.

И вот он получает возможность, сопровождая своего воспитанника, совершить поездку в Париж. В какой-то момент они попадают в Лувр и там оказываются перед Венерой Милосской. И этот учитель, пораженный ее красотой и величием, почувствовал себя равным ей по силе своего понимания красоты, сопричастности истинному величию. Поэтому очерк и называется «Выпрямила». Понимаете? Он распрямился, он выпрямился. Это рассказ о силе искусства, это рассказ о том, что «искусство – это антисудьба».

Беседовал Владимир Рудаков

Владимир Рудаков