Суворов везде проходил!

01 Января

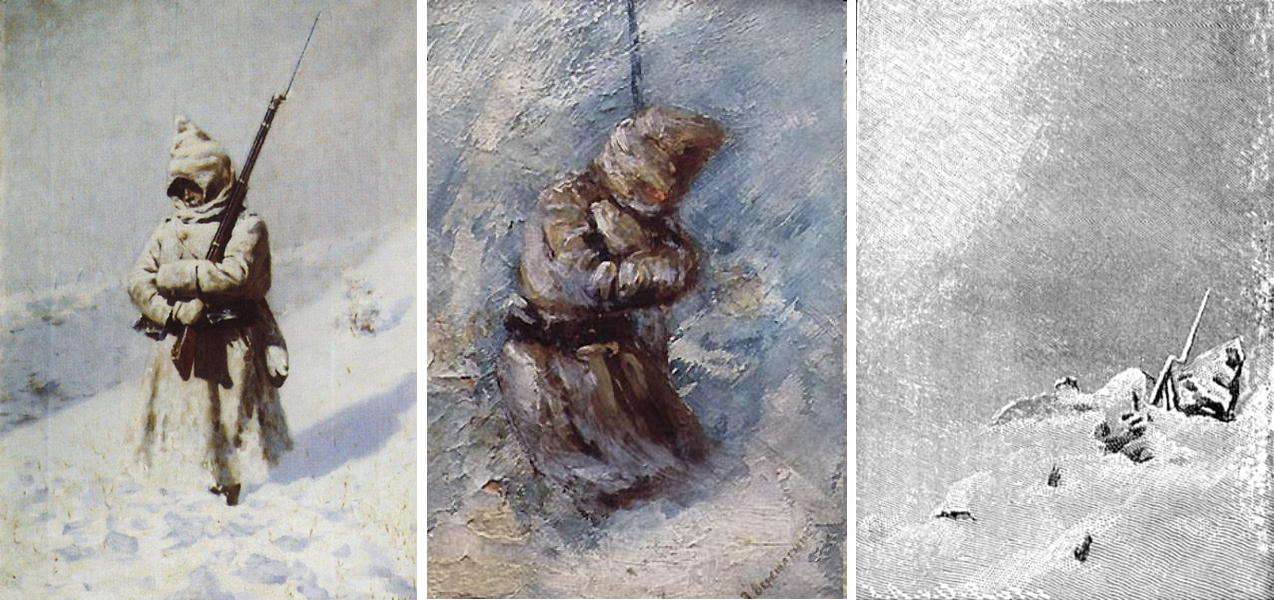

Суворовская тема занимала художника Василия Сурикова с юности: от красноярских казаков он слыхал легенды о давних походах, о победах над турками и французами… В нач. 1890-х он задумал картину, посвящённую последнему подвигу Суворова — переходу через хребет Паникс в Альпах.

Суриков по обыкновению основательно подошёл к разработке исторического материала. Он перечитывал популярную в те годы «Историю Суворова» Николая Полевого, заглядывал в «Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов» Дмитрия Бантыш-Каменского, штудировал и «Собрание писем и анекдотов, относящихся до жизни Александра Васильевича князя Италийского графа Суворова-Рымникского, в коих изображается истинный дух и характер сего героя». Ему даже удалось достать подлинные мундиры павловских времён.

Но главное — художник искал натуру, погружался в контекст подвига. Создал погрудный «парадный» портрет Суворова и дюжину эскизов к будущей картине. Своего «Суворова» он рассмотрел в старом казачьем офицере, ветеране многих кампаний. В 1897 году Суриков отправился в Швейцарию, чтобы своими глазами увидеть места сражений и опасных переходов. Он вспоминал: «Верхние тихо едут, средние поскорее, а нижние совсем летят вниз. Эту гамму выискать надо было! Около Интерлакена сам по снегу скатывался с гор, проверял. Сперва тихо едешь, под ногами снег кучами сгребается. Потом — прямо летишь, дух перехватывает». Природа подсказала ему главный образ картины — вертикальное движение, лихой полёт.

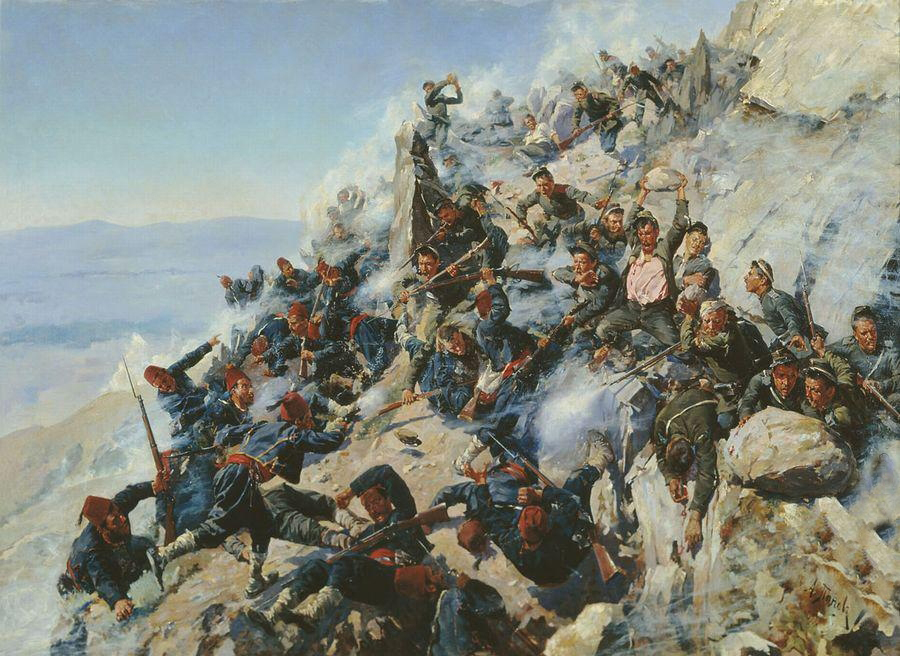

Суворовская армия подобна горной лавине. Это не безликая солдатская масса. Суриков даже погрешил против исторической правды: суворовские солдаты у него одеты слишком разнопёро. Зато у каждого особый характер. «Главное в картине — движение. Храбрость беззаветная. Покорные слову полководца идут», — повторял художник. Фельдмаршал с восторгом смотрит на своих чудо-богатырей. Старика невозможно отделить от армии, он — в народной гуще. Спуск грозит им гибелью, но солдаты хохочут — как на зимнем рождественском гулянье. Однажды в Альпийском походе, заметив, что усталые солдаты взгрустнули, Суворов затянул во весь голос народную песню: «Что с девушкой сделалось? Что с красной случилось?» — и измождённые воины засмеялись. Суриков совместил этот сюжет с переходом через Паникс. Суворов как будто готов на белом коне проскакать по крутому спуску. Это, конечно, фантастическое преувеличение, метафора. Однако идея понятна: для нашего героя и невозможное возможно. Ничто его не остановит: ни вражеские клинки, ни горная стихия. Настроение картины можно выразить известным восклицанием Суворова: «Мы — русские, какой восторг!»

Картину приняли не все. Старые единомышленники ждали от Сурикова бунтарских мотивов — и суворовская тема их несколько разочаровала. Показательна реакция Льва Толстого: «Л.Н. возмущен картиной Сурикова, на которой он изобразил Суворова делающим переход через Альпы. Лошадь над обрывом горячится, тогда как этого не бывает: лошадь в таких случаях идет очень осторожно. Около Суворова поставлено несколько солдат в красных мундирах. Л.Н. говорил Сурикову, что этого быть не может: солдаты на войне идут как волны, каждый в своей отдельной группе. На это Суриков ответил, что "так красивее"». Это — из дневниковых записей композитора Сергея Танеева.

Зато официальный успех превзошёл ожидания. Картина появилась на XXVII передвижной выставке в 1899 году, когда Россия отмечала 100-летие суворовского Швейцарского похода. «Переход Суворова» приобрёл император Николай II.

С годами критика суворовской картины Сурикова забылась, и стало очевидным, что никто — ни в стихах, ни в прозе, ни в музыке, ни в живописи — не передал столь ярко и точно образ непобедимого полководца, про которого современники говорили: «Суворов везде проходил!»