Дух Хельсинки

01 Августа 2025

Полвека назад 35 держав в столице Финляндии подписали исторический документ.

Торжественная процедура подписания заключительного акта СБСЕ – Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – растянулась на два дня, 31 июля и 1 августа. С тех пор название финской столицы стало расхожим термином в международной политике. Конечно, сегодня мы говорим о «факторе Хельсинки» реже, чем 50 лет назад, и всё-таки он не исчез с повестки дня.

Веками в Европе жило стремление ко всеобщему согласию государств, политических партий, к примирению бывших врагов… Народам (а иногда – и их политическим лидерам) хотелось получить гарантии спокойного, мирного будущего. Как правило, такие процессы становились активнее после большого кровопролития. Так было после Наполеоновских войн, когда, по инициативе императора Александра I, был заключен Священный союз, призванный поддерживать в Европе порядок, установленный после крушения Наполеона. Несколько десятилетий эта система работала, хотя и с перебоями. В ХХ веке понадобились новые инструменты, новые доводы и новые миролюбивые инициативы… Появилась Лига наций, затем – Организация объединенных наций. Но, кроме площадки, на которой представитель каждой страны может высказать свое мнение, необходимы и договоры. В том числе – глобальные, в которых задействованы десятки государств.

Конференции по сотрудничеству в Европе советские лидеры добивались 20 лет – с 1954 года. Одним из инициаторов этой идеи был Вячеслав Молотов. Безусловно, это была попытка снизить, приглушить агрессивный запал НАТО. И эту цель советские политики преследовали с завидным упорством. Поэтому, когда Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе заработало, наши журналисты с гордостью объявляли, что всё это сделано «по инициативе социалистических стран». Так оно, собственно говоря, и было. В 1969 году, на встрече руководителей стран Варшавского договора в Будапеште, идея будущего Совещания была сформулирована вполне внятно. С тех пор Леонид Брежнев и Андрей Громыко говорили об этом постоянно – и в 1973 году в Хельсинки прошла встреча министров иностранных дел нескольких десятков стран, после которой начались переговоры, совещания экспертов, разработки…

30 лет прошло после войны. Весь мир говорил о «разрядке международной напряжённости» – то есть, о потеплении в отношениях Советского Союза и Соединенных Штатов. Конечно, у разрядки имелись влиятельные противники – прежде всего, те, кто собирался сколачивать состояния на войне и упорно верил в «советскую угрозу», в то, что Брежнев планирует завоевать весь мир. Против этих «ястребов холодной войны» и был направлен «хельсинкский процесс».

Взаимоотношения Советского Союза и Финляндии – редкий пример того, как бывшая «провинция» империи, долгое время остававшаяся враждебной к Советской России и даже воевавшая с нею, выстроила дружественные и взаимовыгодные отношения с Москвой. Город Хельсинки когда-то (и, если смотреть на ситуацию с высоких вершин Истории, сравнительно недавно) входил в Российскую империю. И Россия немало сделала для Финляндии. Это видно даже по архитектуре финской столицы, напоминающей Санкт-Петербург, по любовно сохраняемым в Финляндии памятникам императору Александру II и Владимиру Ленину… Случай действительно уникальный. Началась эта история еще в хрущевские времена, когда наши страны подписали Договор о режиме границы и начали активно торговать.

И президент Финляндии Урхо Кекконен – друг Советского Союза, наладивший дружеские отношения и с Брежневым, и с Косыгиным – стал одним из «моторов» всеевропейского совещания. В мае 1969 года он направил ноты всем руководителям европейских государств, призывая их выработать единую систему европейской безопасности. Кекконен был готов стать посредником между двумя «лагерями» – капиталистическим и социалистическим.

Как приходят к компромиссу «предполагаемые противники», нацеливавшие друг на друга ракеты? Это непростое искусство. Споры шли около трех лет – в том числе и на высшем уровне.

К середине семидесятых Советский Союз не испытывал дуновений кризиса – в отличие от Штатов, оказавшихся в психологической яме после поражения в долгой и кровопролитной войне во Вьетнаме. В нашей стране, конечно, хватало проблем и внутренних противоречий, но общий настрой выражали слова тогдашней песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова: «Мы стали сильнее, чем были вчера».

Международный оркестр и в те годы был полон противоречий. И Запад вовсе не был монолитным, и в социалистическом мире не обходилось без подковерной борьбы. Так, Париж нервно реагировал на двусторонние переговоры СССР и США. И не без оснований. В «восточном блоке» независимую от Москвы политику пытался вести Бухарест. Брежнев понимал это – и вёл достаточно активную политику не только «среди друзей», но и в Западной Европе.

На Западе верили, что после подписания соглашений Советский Союз не сможет вмешиваться в политическую жизнь стран-участниц Варшавского договора. В свою очередь, Москва надеялась, что Хельсинкский акт умерит американские аппетиты в Европе и уменьшит значение НАТО. В известной степени эти надежды оправдались. Правда, лишь на несколько лет – до нового обострения холодной войны.

В СССР самые бурные споры вызывала так называемая «третья корзина» будущих соглашений – «гуманитарная». Против неё выступал не только наш главный идеолог Михаил Суслов, но и представители КГБ и армии. Ведь там провозглашалось «уважение к правам человека и к его фундаментальным свободам: свободе обмена мыслями, свободе совести и религии, свободе передвижения», а эти принципы скверно сочетались с советской системой.

В одном из споров американский госсекретарь Генри Киссинджер воскликнул:

– Господин Громыко, что же мы с вами спорим о каких-то тонкостях и нюансах! Ведь всем и так ясно, что Советский Союз никогда не поступится своими интересами, что бы в этот документ ни записали.

Лицемерие? Здесь Киссинджер хотя бы действовал ради договоренности. Годы спустя двуличие политиков по отношению к «третьей корзине» проявилось куда ярче. Вот вам красноречивый пример: как только Запад потерял «паритетного» соперника, вопрос «прав человека» в России и других государствах бывшего СССР, по большому счету, перестал интересовать серьезных политиков в Вашингтоне и Лондоне. Хотя именно в 1990-е на бывшей советской территории появились десятки «горячих точек».

Тогда, в 1975-м, советские лидеры в конце концов согласились с «третьей корзиной». Но поступаться суверенитетом страны не собирались. Почти по Киссинджеру. Главным для них было другое – провозглашение нерушимости границ в Европе. В том числе – ГДР и республик советской Прибалтики! Первая корзина! Ради этого стоило многим поступиться. в июле 1975 года, главы 33 европейских стран, США и Канады встретились в Хельсинки. Мирное будущее Европы и мира было их главной целью. Политики того поколения, не понаслышке знавшие о Второй мировой, вполне искренне стремился свести к минимуму вероятность войны. Все они подписали Заключительный акт. Не присоединилась к большинству только одна единственная европейская страна – Албания, давно выпавшая из «советского мира» и не присоединившаяся к «буржуазному Западу». Энвер Ходжа, обидевшись на весь белый свет, считал себя единственным верным апостолом социализма.

На мировой дипломатической арене звезда Леонида Брежнева в те годы сияла ярко. В это трудно поверить, вспоминая последние годы генерального секретаря, когда он, на глазах у всего мира, угасал от болезней. Но международное положение Советского Союза за 18 брежневских лет укрепилось изрядно.

Конечно, в этом заслуга вовсе не только генерального секретаря, но и Алексея Косыгина, Андрея Громыко, Бориса Пономарева – тех, кто в те годы занимался международной политикой инициативно и системно. Их объединяло стремление (и умение!) доводить дело до подписание документов, которые действительно имели и имеют определенный вес, а не ограничиваться устными декларациями и объятиями. Не потому ли соглашения того времени оказались самыми живучими? От них если и отказывались, то с серьезными арьергардными боями… И неизменно – с печальными последствиями для «партнёров».

То, что в Хельсинки Советский Союз представлял именно Брежнев (а также Громыко, один из его заместителей Анатолий Ковалев и Константин Черненко, неофициально исполнявший обязанности помощника генерального секретаря) – было большой победой генерального секретаря. В то время он был только партийным лидером Союза. Формальным главой государства в глазах многих иностранных журналистов считался «советский президент» Николай Подгорный – председатель Верховного Совета СССР. Советским дипломатам приходилось терпеливо объяснять иностранным коллегам, что истинным лидером Советского Союза является руководитель партии, и к Брежневу следует относиться как к бесспорному главе государства. Разобраться в этих хитросплетениях иностранцам было непросто, но к 1975 году весь мир уже знал Брежнева в лицо и именно его считал главой СССР.

Брежнев, участник парада Победы, прямо воспринимал свой хельсинкский триумф как продолжение 1945 года, как укрепление и узаконивание того, что было завоевано Красной армией в священной войне. Ради этого стоило идти на компромиссы и выдерживать многомесячные переговоры.

Основные принципы Соглашения – равенство стран в суверенитете, неприемлемость применения силы или угрозы силового давления, мирное урегулирование споров. Сотрудничество между странами – в том числе экономическое. И, конечно, территориальная целостность государств, нерушимость границ.

Делегации при подписании Акта заняли места в алфавитном порядке. Все обратили внимание на соседство представителей ГДР и ФРГ. Руководители ГДР ликовали: они в Хельсинки выглядели именинниками. Казалось, что они завоевали свою страну на много лет. Много лет Запад не признавал социалистическую Германию – а тут её суверенитет уже ни у кого не вызывал сомнений… В реальности до объединения Германии оставалось всего полтора десятилетия. Но кто мог подумать об этом в 1975-м? Немцев назойливо фотографировали: как-никак, сенсация. Повсюду обступали журналисты и Брежнева – политика, о котором всегда ходило немало слухов. Он сиял как рождественский дедушка. Отвечал на вопросы радушно, хотя и несколько односложно – Леонид Ильич к тому времени уже пребывал не в лучшей форме. Когда он говорил о мире в Европе – его глаза посверкивали. Как будто сентиментальный генеральный секретарь был готов прослезиться, вспоминая павших товарищей, вспоминая Великую Отечественную. Он считал, что после Хельсинки повторить мировую бойню авантюристам будет труднее.

Это было первое столь крупное и долгое политическое совещание в истории. Причем в мирное время! Политики показали зрелость: оказывается, для того, чтобы договариваться по стратегическим вопросам, необязательно пройти через войну. Советский лидер в своей миролюбивой речи подчеркнул, что все хельсинкские «договоренности рождены и достигнуты не посредством навязывания взглядов одних участников другим, а на основе учета мнений и интересов всех и при общем согласии».

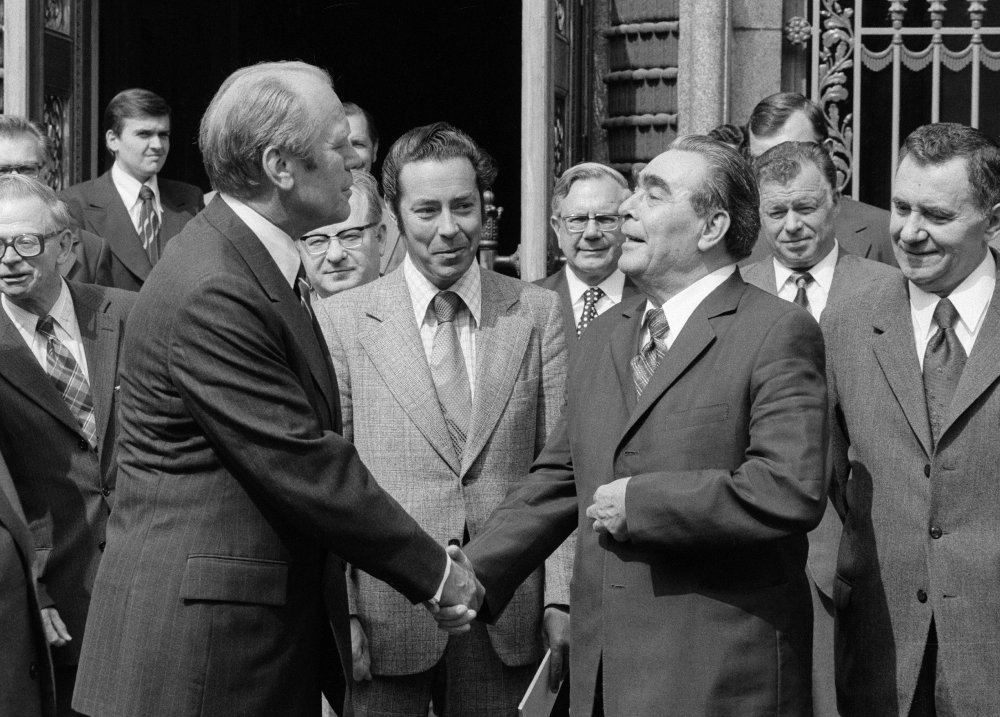

Президенту США Джеральду Форду (за время многолетних переговоров он сменил Никсона) на родине крепко досталось за подписание Хельсинкского акта. Его оппоненты – и прежде всего один из лидеров консерваторов Рональд Рейган – представили его роль в Хельсинки как капитуляцию перед Москвой.

Ведь соглашения узаконили границы «восточного блока» в Европе! Между тем 30 июля Брежнев и Форд провели в финской столице весьма напряженные переговоры о сокращении вооружений.

В 1985 году, к десятилетию соглашений, на экраны вышел двухсерийный художественный фильм режиссера Евгения Матвеева «Победа» – экранизация одноименного романа Александра Чаковского. Авторы этого политического детектива прямо сопоставляли Потсдам и Хельсинки. И не без оснований. Только Сталина играл актер Рамаз Чхиквадзе, а Брежнев предстал перед кинозрителями собственной персоной – в кадрах хроники. И того, и другого режиссер представил в триумфальном ореоле. Но уже к концу 1985 года стало ясно, что новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев склонен относиться к своим предшественникам критически.

Фильм надолго списали в архив: он по всем статьям не соответствовал горбачевскому «ветру перемен». Да, его идеи несколько прямолинейны: на экране царили идеальные «наши» и полностью аморальные представители западного мира. Но в ценностях, которые проповедовал Чаковский, было куда больше здравого смысла, чем в перестроечных лозунгах… То, что в горбачевские времена мы отказались от этого наследия, обернулось обременительной ошибкой. И не прибавило нашей стране международного авторитета.

Арсений Замостьянов