Герасимов без вождей

16 Августа 2021

Я сам не понимаю, почему мне захотелось написать статью об этом художнике, тем более не до конца ясно, зачем вдруг понадобилось сказать слово в его защиту? Многие обвиняют его в смертных грехах, но есть ли право у сегодняшнего «большинства» на суд? Все ли факты собраны? А главное: как бы повели себя обвинители, скажем, в 1937-м и последующие годы? И не похожи ли мои современники-обвинители на то большинство, отправлявшее на эшафот невинных людей в 1930-е годы? Герасимовское поколение долго думало, что Иосиф Сталин никогда не умрёт, и поэтому жило с оглядкой на живого бога, с вечным страхом, ужасом. Но sic transit gloria mundi. Умер и Сталин, а с его смертью пошла под откос карьера его придворного художника Александра Михайловича Герасимова. А был это человек! Иван Гронский не зря назвал его воинствующим художником-реалистом.

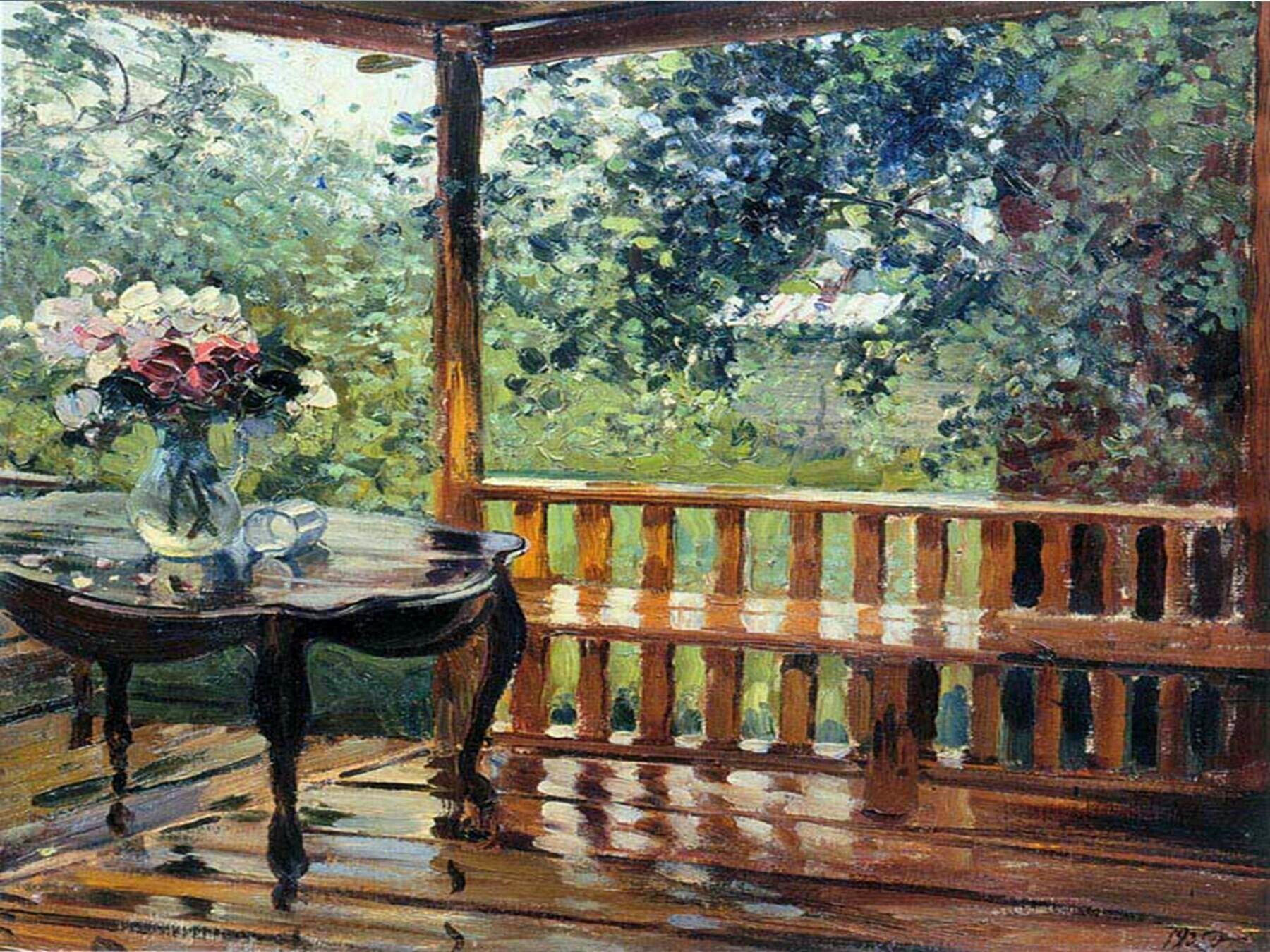

После дождя

После дождя

Я запоминал рассказы людей, смотревших и слушавших Герасимова. Мнения были самыми разными, но никто не сомневался в таланте художника Александра Михайловича. Помню недоумение, какое я испытал, слушая рассказ знаменитого художника, описавшего сценку, где на вопрос, кто виноват, будто бы Герасимов проговорил нараспев (он всегда певуче растягивал слова): «Яааавреи». Анекдот, да и только. Было ли это или нет в действительности, трудно ответить. Но забывать, что Герасимов был ещё и государственным деятелем, нельзя. Трагедия заключена в том, что невозможно понять, когда художник был искренним, а когда занимался политикой. Но иногда он позволял себе довольно рискованные реплики, хотя и остроумные. Гравёр и педагог Михаил Маторин вспоминал, что однажды стал свидетелем того, как молодые художники окружили Герасимова, спрашивают:

— Александр Михайлович, вот вы на всех приёмах в Кремле бываете, почему на фуршете стоя пьют и едят?

— ААААА, да скотина вся стоя ест, — прозвучал ответ.

Вспоминая своё детство и юность, когда помогал отцу торговать скотом, на склоне лет он написал: «Я хорошо знал работу бойни. Иногда приходилось подолгу стоять у входа в бойню и ждать, пока придёт очередь на забой твоих быков.

— А ну, Сашка, заколи, а я покурю, — предложит, бывало, убойщик. — И я хладнокровно выполнял его просьбу. Удар коротким ножом между рогами, и животное падает, как громом поражённое. Весь процесс убоя абсолютно безопасен и длится всего несколько секунд. Скотина вряд ли предчувствует роковой момент: иначе она разнесла бы всё в клочья. Бывали дни, когда убивали больше тысячи голов, и хотя бы один бык взревел. А ведь кругом всё залито кровью». Крови Александр Михайлович не боялся.

Мальчик Саша родился 12 августа 1881 года в Козлове Тамбовской губернии (сейчас Мичуринск), раскинувшемся «на холмистом берегу реки Воронеж», где проживало около 40 тыс. жителей, в небо устремили главы четырнадцать церквей, было двадцать трактиров. Отец — Михаил Софронович Герасимов — прасол, бывший крепостной помещиков Чичериных. Мать звали Евдокией Яковлевной (крепостная господ Сатиных). За окраинами города расстилались бескрайние поля с дорогами-большаками шириной в «тридцать и более саженей. Прежде по этим дорогам гоняли гурты скота с ярмарок, с низовья Дона». Такие первые впечатления мальчика: широта, простор! А так, провинциальный городишко Козлов: грязь весной и осенью, темнота зимой, духота и пыль летом, нравы грубые, почти первобытные. С 11 лет Саша помогал отцу по торговым делам. Любил кулачные бои (одно из немногих развлечений уездного города). Наукам обучался в уездном училище, перед этим поучившись в церковно-приходской школе. Был Саша «очень тихим и смирным». Учился посредственно: «Только по истории и географии мелькали четвёрки и пятёрки, а по остальным предметам всё больше колы и двойки». Кончил учиться он в 14 лет. Свою биографию Александр Михайлович впоследствии сравнивал с биографией поэта Алексея Кольцова. Способности к рисованию у Герасимова обнаружились на уроках рисунка в приходской школе, а к четырнадцати годам рисование стало поглощающей страстью. Рисовал лошадей, сценки, портреты, копировал. В 1900 году в Козлов приехал художник Сергей Криволуцкий, открывший художественную школу. Учиться у Криволуцкого Саша не смог, помогая торговать отцу, но, набравшись храбрости, показал свои «копии». «Бросьте заниматься этой ерундой. Поезжайте в Москву поступать в Школу живописи», — отрезал Криволуцкий. А как ехать? На кого бросить семью? На что жить? Отец отнёсся к перспективе отъезда сына отрицательно, полагая, что если учиться, то на инженера или доктора. Только через три года, в 1903 году, Саша Герасимов решился: он пришёл к отцу на базар и сказал: «Отец, я сегодня еду в Москву». Михаил Софронович отреагировал неожиданно покорно: «Ну, что делать, поезжай». В Москву Герасимов приехал за пять дней до экзаменов в Училище живописи, ваяния и зодчества. У Красных Ворот существовала частная студия, готовившая молодых людей к поступлению за пять рублей в месяц. Комнату для жилья снимали на Долгоруковской улице за два с половиной рубля.

Экзамены молодой человек сдал успешно. Пошли дни учёбы. Студенческие волнения. Война с Японией. Январские выступления 1905 года. Возвращение в Козлов. В том же 1905 году, в октябре, Герасимов снова в Москве. В это время стал формироваться характер будущего «вождя» советского искусства. Герасимов без симпатии относился к Союзу русских художников, «Миру искусства», декадентству. Что ж, на то были у него свои мысли. Он всегда вспоминал, как досталось Илье Репину, после того как сумасшедший изрезал «Ивана Грозного». «Нашлись мерзавцы, которые устроили в Политехническом музее митинг по этому поводу и на этом митинге всячески поносили величайшего русского гения. Вся эта свора уже не существует»… — писал Герасимов в мемуарах, не сдерживая ярости. «Трудно было мне, "отсталому провинциалу", "деревенщине" понять всё творившееся тогда на художественном фронте», — ёрничал художник. Тогда определился он с творческим мировоззрением, которое защищал всю жизнь, порою играя без правил: «Почему я должен был считать вкусы "левых" художников выше моего вкуса, моего представления о живописи? Я даже не допускал мысли, чтобы русскую душу не трогала такая картина, как волнующаяся рожь, когда по ней, как по морю, волны так и ходят, "ходят на просторе", когда воздух напоён запахом полыни и полевых цветов. И вдруг оказалось, что искусству нужны "французские духи"». С этим Герасимов не мог мириться, но время его не пришло. Были модны Давид Бурлюк, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Отто Барт («главные коноводы модного шарлатанства»). Самонадеянность и самомнение перерождались в высокомерие. Вспоминается ещё такой анекдот, опять со слов Михаила Маторина: когда Герасимов уже лишился высоких постов, оказалось, что его картины закупались за очень большие деньги. Борис Иогансон при встрече спросил:

— Александр Михайлович, как же так? Вы получали многократно больше других художников. Как же так?

— ААААА, они больше не стоят, — ответил Герасимов.

Однако Саша Герасимов умел до времени смиряться, гасить вспышки гнева, молчать, разыгрывать провинциала. Хотя в душе кипели страсти, чтобы в будущем выливаться в потоке ругани: «Мне всегда казалось, что плохих книг, как и плохих картин, такое множество, что просто обидно, зачем под них заняты специальные хранилища. К примеру, в запаснике Третьяковской галереи штабелями лежат "картины" футуристов, кубистов и прочих. Спрашивается: во сколько же обходится народу хранение этих "шедевров"? Сколько бумаги испишется по их поводу. Сколько людей охраняет эту дрянь при научно разработанной температуре». И из сегодняшнего дня волнительно читать герасимовский вывод: «А ведь почти все авторы подобных произведений мнят до сих пор или мнили когда-то, что лет через сто их признают, и тут же приводят примеры из прошлого».

Наибольшее влияние имели на молодого человека Валентин Серов и Константин Коровин. Запомнились на всю жизнь серовские афоризмы: «Цвет меняется, а форма остаётся» или «Не трудно начать ловок, трудно кончить ловко». Бывали у Серова пардоксизмы вроде: «Умейте писать и быстро, и долго».

На вернисаже ученической выставки Владимир Гиляровский сделал молодому Герасимову протекцию: сам купил этюд, привёл покупателя, забравшего «Праздник весны» за 250 рублей, и организовал появление в «Русском слове» статьи Саввы Мамонтова, хвалившего молодого художника.

Старые вётлы, дуплистые ивы,

Все вы такие, как были тогда.

Те же кругом неоглядные нивы,

Те же луга, что в былые года.

Гиляровский посвятил стихотворение своему молодому приятелю.

Осенью 1911 года Герасимов получил право писать картину на звание художника. Прося разрешения у Коровина поработать в его мастерской, пришлось поступать на архитектурное отделение (Коровин разрешил при условии, что Герасимов будет числиться в школе). В 1915 году Александр Михайлович подаёт на защиту две дипломные работы: на звание художника — картину «В.О. Ключевский на лекции в Училище живописи» и на звание архитектора — проект Мавзолея в память жертв Отечественной войны 1812 года. «За картину мне присудили звание художника первой степени; за проект Мавзолея — права архитектора. За всё время существования Училища живописи, ваяния и зодчества это был первый случай, когда учащийся получил одновременно два звания», — вспоминал не без довольства Герасимов. В эти годы художник пишет много и с жадностью: «Тройка», «Лай собак и звон бубенчиков», «Рожь покосили», «Большак», портреты… Но осенью 1915 года его призвали в армию (в земские гусары), шла Первая мировая война. «Повторяю, писать мне о войне совестно. Я уже говорил, как нервничал, когда прочёл объявление о посылке на фронт людей моей категории, как постарался устроиться в безопасное место — в подвижной интендантский склад. Находились мы от места боёв на целых две станции», — признавался воинствующий художник-реалист. Удавалось рисовать в Галиции. Щемило сердце, когда иной раз раздавалась песня тамбовская: «Прощай, жисть, радость моя. Эх, слышу, да едешь мальчик от меня»… А дальше дела на фронте шли всё хуже. 1917 год. Новость о том, что в Петрограде новое правительство. Настала весна 1918 года. Долгое возвращение домой: через Киев, Москву (где заскочил в Столешников к Гиляровскому, осмотрелся, обнюхался) — и в Козлов. Думал Герасимов, что застрянет в родном захолустье на восемь лет? Ехал он отсидеться, в столице увидел, что «махровые формалисты» возглавили изофронт.

Возвращение «блудного» художника пришлось на сер. 1920-х. «В 1925 году ко мне в теремок как-то заявился художник Александр Михайлович Герасимов. До этого я его не знал, и встречаться с ним мне не приходилось Он приехал в Москву… Но в искусстве того времени царили левые течения, и здоровому, полнокровному таланту Герасимова с его ясными реалистическими установками сразу трудно было найти в Москве дорогу. Мы предложили Александру Михайловичу остаться у нас пожить, и он согласился. Так он и жил в теремке несколько месяцев. Александру Михайловичу в теремке было отведено место недалеко от печки, а постель его сооружалась на большом расписном сундуке, который он прозвал "кустодиевским". Это сундук и сейчас нередко вызывает в нём воспоминание о прожитых годах и трудном времени в его жизни. Отдыхая на нём, мой друг обычно покрывался тулупом — привычка эта осталась с юных лет, от ночёвок в козловских садах и на бахчах», — писал старейший художник-гравёр, друг Герасимова Иван Павлов.

А Герасимов вернулся в Москву бороться. Звериным чутьём он почувствовал: что-то меняется в жизни страны. После Козлова Александр Михайлович захотел попасть на международную художественно-декоративную выставку в Париже. Нужно было командировочное удостоверение. С Наркомпросом дело не заладилось (формалисты!), обращение в АХР (Ассоциацию художников революции) — удачно. АХР возглавляют знакомые Евгений Кацман, Павел Радимов, Александр Григорьев. Ахровцы советуют Герасимову не ехать в Париж, а вступать в АХР. Он не ошибся, вступив в ряды АХРа. И уже через год Анатолий Луначарский, между прочим, говорит: «Я никогда не соглашусь с тем, кто будет отрицать теплоту и жизнерадостность серии картин Герасимова». А бытовая жизнь будущего «громовержца» всё никак не налаживалась: жил он то в мастерской (в какой-то избе на территории сельскохозяйственной выставки), то в бывшей мастерской Сергея Конёнкова на Пресне… Сроки уже близились. Переехав на Волхонку, где год прожил в помещении правления АХРа, однажды вечером Герасимов пошёл на «халтуру». Его позвала с собой скульптор Мария Денисова-Щаденко, лепившая в это время Климента Ворошилова. Запросто сказала: «…Пойдём сейчас к товарищу Ворошилову. Я леплю с него бюст, а ты заодно напишешь этюд». Шёл 1927 год. Портрет наркомвоенмора прорубил для Герасимова «окно» для роста. Этюд понравился Ворошилову. Он согласился позировать художнику. И на 9-й выставке АХРа портрет Климента Ефремовича украшал стену залы, был куплен Музеем революции и принёс автору первую громкую славу. «Всякий раз, когда вспоминаю мои встречи с Климентом Ефремовичем, как-то особенно легко и приятно становится на душе. Не было ни одной из этих встреч, после которой я не чувствовал бы в себе какого-то особого прилива новых сил, подъёма энергии. Как-то всё впереди становилось ясным и определённым», — так говорил Герасимов. К портрету Ворошилова художник будет неоднократно возвращаться. С наркомом они будут вместе охотиться, пировать, дружить. Как отмечал Павлов в своих мемуарах: «Вскоре Герасимов быстро выдвинулся в советском искусстве и занял положение ведущего художника. Его портретное мастерство необычайно ценно: портреты Ленина, Сталина, Ворошилова, Ерёменко, Грабаря, Лепешинской, Тарасовой»… Стране требовались новые герои. Взошла политическая звезда Иосифа Сталина. Генеральному секретарю требовались свои люди во всех областях. Александр Герасимов подходил на роль «придворного» советского живописца. И в творчестве не плошал. Ещё одной удачей Герасимова стала картина «Ленин на трибуне», написанная в 1930 году. Хотя сам мастер в конце жизни едко замечал: «Картину в разное время критики оценивали по-разному. То этот портрет возносился по мастерству до небес, то говорилось, что художник не сумел отойти от фотографии». Во времена царствования «отца народов» эта картина была необыкновенно популярна, часто печаталась в журналах, издавалась в открытках, репродукциях, став неотъемлемой частью ленинской иконографии. Третьяковская галерея купила картину.

В 1934 году Александр Герасимов отправился в первую заграничную поездку: «Посмотреть музеи Германии, Франции и Италии».

Вернувшись, приступил к написанию «Первой Конной». В 1937 году на Всемирной выставке в Париже полотно получило Гран-при. Пишет Герасимов и «Мокрую террасу» («После дождя»). Душа его была богата. «Порывистый ветер, срывая лепестки у роз и рассыпая их по столу, опрокинул стакан с водой. Хлынул дождь, и моё семейство скрылось в доме. А меня охватил неописуемый восторг от свежей зелени и сверкающих потоков воды, залившей стол с букетом роз, скамейку и половицы. Я сделал этюд в полтора часа», — восторгался Александр Михайлович, памятуя о мгновениях подлинного, большого вдохновения. Однако время требовало от художника других жертв. К печально знаменитой выставке «Индустрия социализма» потребовалось полотно «Заседание Совета при наркоме тяжёлой промышленности Г.К. Орджоникидзе». Трагикомедия заключалась в том, что «героев» полотна сажали скорее, чем их успевал написать Герасимов. Есть любопытные воспоминания: «Среди позировавших был Гвахария, страстный поклонник В.Э. Мейерхольда, которого я не любил за его трюки. Однажды Гвахария уговорил меня пойти в театр Мейерхольда. После первого акта к нам подошёл служитель и сказал:

— Всеволод Эмильевич просит вас к нему в кабинет.

Я вошёл первым. Мейерхольд стоя обратился ко мне со словами, хотя до этого мы с ним нигде и никогда не встречались:

— Ну, как ты думаешь, продолжать мне театральную карьеру или бросить?

Я спокойно ответил:

— Как тебе сказать, попробуй, может быть, и выйдет из тебя толк».

Вернёмся к картинге, которую Герасимов писал в посёлке на Соколе: «Я работал над ней с большим подъёмом. Мне хотелось создать коллективный портрет командиров индустриализации. К моему глубокому сожалению, портретируемые мною личности один за другим уходили в небытие, и, естественно, я вынужден был снимать их с полотна. Иногда на одном месте картины приходилось менять фигуры до четырёх раз. Только портретных этюдов было уничтожено более ста. Душевное волнение не только мешало работе, но и наводило на мрачные мысли, что не сегодня завтра сам можешь оказаться там же». Однако вспоминать о той поре Герасимов не любил и на старости, когда опасность миновала: тяжело вспоминать время, когда люди один за другим отправлялись в царство теней, на Соколе соседей сажали одного за другим. Ещё неохотно Герасимов вспоминал о войне… Надо было работать в духе партии и правительства: появляются «Голосуют за колхоз», ещё один портрет Ворошилова, «Чернозём», «Целина». Работать становилось и проще (Сталин дал определение «социалистического реализма»), и сложнее (существовала опасность — не понять очередной установки). Пришло время писать портрет лучшего друга художников. «Спокойствие, вера в силу и героизм народа, поднявшего знамя величайших из революций, твёрдая уверенность в окончательной победе и вместе с тем необычайная простота, скромность были основными, глубоко запавшими на всю жизнь впечатлениями кратковременной беседы с Иосифом Виссарионовичем, когда мне посчастливилось впервые разговаривать с ним в майские сумерки на опустевшей после демонстрации Красной площади». Появилось знаменитое герасимовское полотно «Выступление И.В. Сталина на XVI съезде партии», сразу украсившее множество книг, газет, журналов, календарей. В 1937 году появляется и «Два вождя после дождя», Сталин и Ворошилов в Кремле — апогей творчества Александра Герасимова. «Имя Александра Герасимова, как крупного мастера, заметно выделилось в последний десяток лет и особенно выросло в последние годы», — вынужден был писать Константин Юон. «Вожди», по мнению искусствоведа Михаила Сокольникова, сыграли «значительную роль в советском искусстве и стали популярнейшим произведением нашей живописи». Настала эра Герасимова. Теперь ровни ему не было в живописи. Он рисует Иосифа Сталина, Климента Ворошилова, Максима Горького, Анастаса Микояна. Порой выходит коряво, но всё сходит с рук. Журят, а не разносят.

В 1939 году мэтр пишет портрет балерины Ольги Лепешинской. «На первый сеанс я летела, как на крыльях. К тому же меня восхищала чарующая красота Сокола: цвели сады, благоухали розы, их аромат кружил мне голову. Я подружилась с женой художника Лидией Николаевной и особенно близко — с их дочерью Галиной, тоже художницей. После сеанса все вместе мы пили чай в саду. Герасимов был чрезвычайно интересным собеседником, он очень много знал. У нас с ним сложились общие взгляды на искусство. Словом, в гостеприимной семье Герасимовых я проводила лучшие часы моей жизни...»

1941 год Александр Михайлович встретил растерянно, пишет мало. Для фронта он пожертвовал свои сбережения — 50 000 рублей. В 1942-м начинает вновь активно работать, создаёт галерею портретов главнокомандующих. В 1943 году пишет новый портрет Сталина, постаревшего, сурового. Но главной военной работой Герасимова неожиданно стала картина «Групповой портрет старейших художников», написанная в 1944 году. На ней он нарисовал своих старых приятелей Ивана Павлова, Василия Бакшеева, Витольда Бялыницкого-Бируля, Василия Мешкова. А дальше… словно тихий закат начался. В 1947 году прошла выставка четырёх (Александр Герасимов, Александр Дейнека, Аркадий Пластов, Сергей Герасимов). Награды и должности сыпались, как из рога изобилия. Шутка ли! Четырежды лауреат Сталинской премии (1941, 1943, 1946, 1949), профессор, академик АХ СССР, президент Академии художеств, народный художник СССР (1943)…

Однако уже не было былой прыти. Хотя ещё в 1937 году «Правда» писала: «К сумбуру в живописи зрители всегда относились отрицательно, о чём свидетельствуют многочисленные резкие, но справедливые записи в выставочных книгах. Зато профессиональные критики к этому сумбуру привыкли и даже как-то приспособились. Оказалось совсем нетрудным делом, посмотрев картины "правых", похвалить их за тематику и пожурить за недостаток "формы". Затем заглянуть к "левым" и, похвалив "мастерство", упрекнуть за недостаток содержания. А если к тому же кто-либо из "правых" вздумает пустить пыль в глаза и поверх написанной картины пройдётся кистью "под Сезанна", а кто-либо из "левых" перенесёт свои упражнения с натюрмортов на портреты ударников, то среди критиков сейчас же послышатся крики о колоссальных "сдвигах" и "творческой перестройке"». В 1946 году борьба с формализмом пошла на второй заход. Сознательно рушил судьбы художников Герасимов? Я не могу ответить. В компанию по травле формалистов он включался моментально, была бы указка. Вот что рассказывает скульптор Александр Волков, сын знаменитого художника Александра Волкова: «У меня есть конкретное воспоминание. Врезалось в память навсегда. 1946 год. Отец — председатель живописной секции Узбекистана. В республику приезжает почётный гость, А.М. Герасимов — голос Москвы. По этому поводу собирается съезд в Ташкенте. Начата борьба с формализмом. На трибуну поднимается Герасимов, произносит речь: "Вот художник Волков, ему 60 лет. Мне тоже больше 60. Вот он, Волков, в своей живописи всё ищет, ищет, ищет. Можно в 60 лет хоть одну картину написать"? После этого выступления московского гостя у отца перестали брать картины на выставки, сняли с поста председателя, не выставляли с 1946 по 1952 год. Довели до болезни. Испортили жизнь».

Список репрессированных и обиженных за время руководства Герасимовым АХ СССР велик. Походя Александр Михайлович порушил много судеб, оставаясь воинствующим реалистом. Он твердил, что «творчество наших художников глубоко проникнуто патриотическими идеалами советского народа, правдиво отражает его героическую борьбу за коммунизм, тесно связано с жизнью». Сам Александр Михайлович давно жил разной с народом жизнью, а собратьев художников понуждал подчинять музу правительству и лично великому Сталину. Рисовал Герасимов хорошо, но зачем это всё уже было надо? Жизнь была прожита. Когда умер Сталин, пережил первую смерть и художник.

Он сидел в мастерской, постаревший, пожелтевший, ставший вдруг похожим на старого татарина. Сидел растерянный, одинокий, брошенный вчерашними обожателями и прислужниками. Брался Александр Михайлович писать портрет Никиты Хрущёва, но всякий раз бросал. Не получалось почему-то. И не хотелось ему уже рисовать. И по всему не нравился ему новый генеральный секретарь.

В книге Ивана Шевцова «Соколы» есть эпизод: «Весенним апрельским вечером 1961 года он заехал ко мне и пригласил поехать к художнику-гравёру Н.В. Синицыну. В машине всю дорогу вслух повторял пушкинское: "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал". Вспомнил певца Давыдова и его «пару гнедых, запряжённых зарёю», от которой плакал зал. Потом вдруг "Были когда-то и мы рысаками". Это о себе.

Рассматривая у Синицына его эстампы, я сказал, что этот вид искусства затухает. Александр Михайлович тут же заметил:

— А живопись? Тоже вымирает и скоро умрёт. Фотографы и пейзажи, и портреты делают гораздо лучше иных живописцев. И дешевле — усовершенствуется цветное фото, и конец живописи. Психологическая глубина? Чепуха, разговоры одни. Фотограф сделает сто кадров и выберет один, лучший.

Из уст маститого живописца это прозвучало сенсационно.

— Вы это всерьёз, Александр Михайлович? — спросил Синицын.

Он не ответил. И не желая дискуссии, вдруг сказал:

— А знаете, кто гробит живопись? Искусствоведы. Если б их не было, искусство процветало б. Я вот думаю: дай Леонардо или Рафаэлю искусствоведа Бескина, и тогда я посмотрел бы, что они смогли бы сотворить».

В это время Герасимов заканчивал «Жизнь художника», вернее, его записки готовил к печати Николай Синицын. В книге нет упоминания о Синицыне. Почему? Возможно, всегда скуповатый Александр Герасимов не хотел обнародовать соавторства или имелись другие причины.

Герасимов сидел в мастерской. Мало работал. Если рисовал — цветы. Когда некогда всесильный художник умер, никто не откликнулся на это событие. Страна жила в другом измерении, было не до Герасимова. Дом под номером шесть на улице Левитана в посёлке Сокол быстро опустел. Судьба не была благосклонна к родным «баловня» судьбы.

Умер Александр Михайлович 23 июля 1963 года. Как всякий высокопоставленный советский вельможа, был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Алексей Шульгин