Писатели о времени и о себе

31 Мая 2015

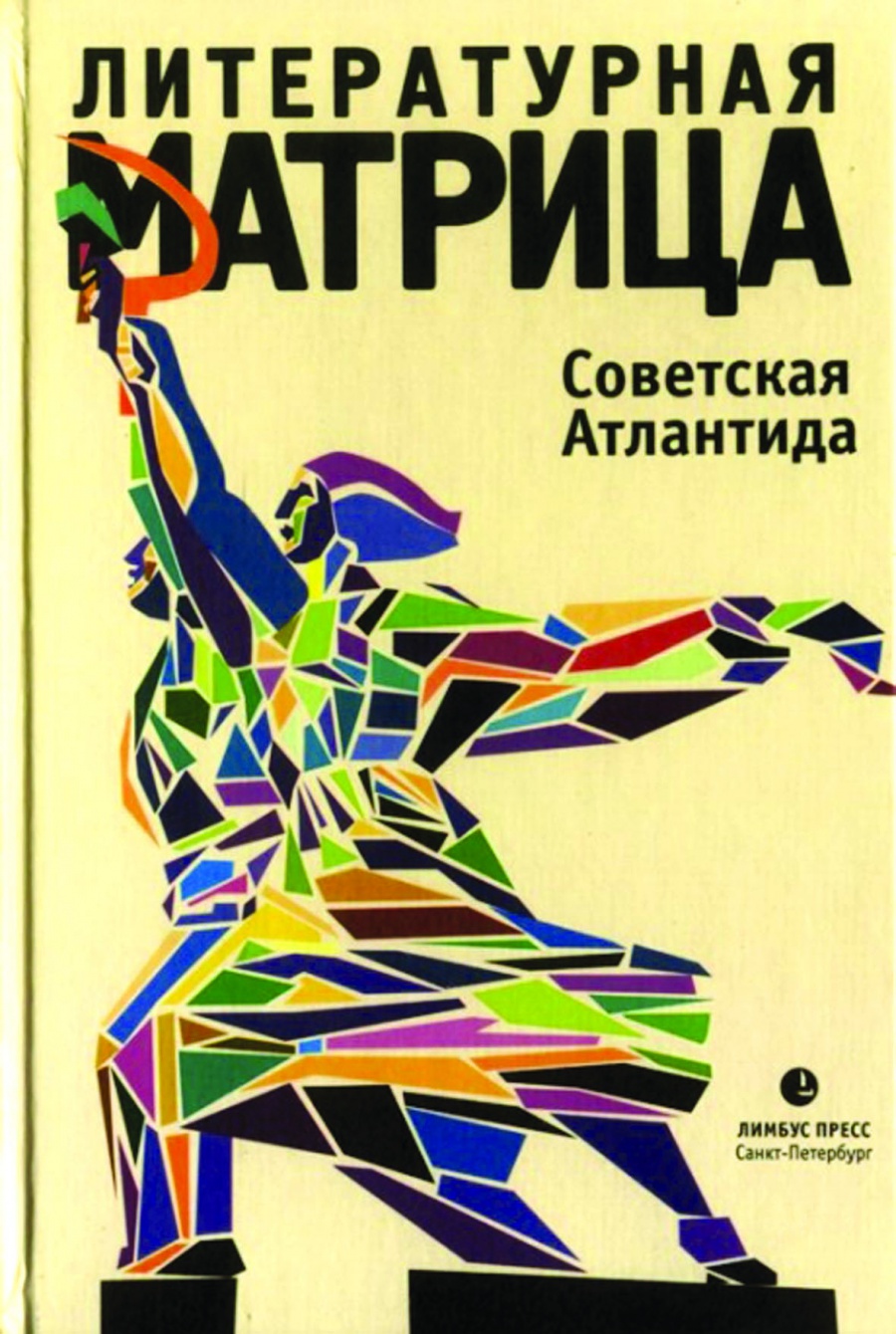

«Литматрица» в год литературы

Это не учебник. Исходя из качества статей или общей тенденции всего издания объяснить квалификацию «учебник» невозможно: во всех трех частях есть статьи фантазийные и в высокой степени компетентные, убедительные попытки объективности и упивающаяся собой субъективность, разговор с человеком, который не читал даже «Преступления и наказания», и с человеком, который успел проштудировать Кафку и французских экзистенциалистов. Так для какого читателя учебник? Для читателя любознательного и неравнодушного, скажет нам Левенталь и будет прав. Вот только, прочтя в статье Сергея Болмата, что дебютная книга Льва Толстого – «Севастопольские рассказы», хочется немедленно взять в руки карандаш и больше уже не выпускать его. Сама статья Болмата не о Толстом, а о Чернышевском, но нельзя же будить мысль на одном направлении и надеяться, что она дремлет на другом. Даже если специалист, по слову Козьмы Пруткова, и впрямь подобен флюсу, то это не тот специалист, о котором в предисловии многозначительно напишут, что он «в силу устройства своего ума способен заметить в книгах своих почивших в бозе коллег нечто большее, нечто более глубинное, нежели обнаружит самый искушенный филолог». Эта заявка, справедливость которой ставил под сомнение еще Клайв Стейплз Льюис в полемике с Томасом Элиотом, в следующих книгах серии, по счастью, воспроизведена не будет. Иначе пришлось бы объективности ради добавить, что в силу того же устройства ума писатель способен многое упустить из виду – намеренно, как Илья Бояшов, сознательно не искавший душегубства в действиях комиссара ЧОНа Николая Кочкурова (Артема Веселого), или непроизвольно, как Майя Кучерская, сумевшая со всей строгостью разоблачить те грехи Николая Некрасова, в которых он сам признается и подтверждает, что искренне.

Что поделать, амулет объективности – сокровище не только редкое, но и мало ценимое. Какая объективность, помилуйте. Тут что ни автор, то сам писатель, разве он не знает лучше? В результате, прямо как в семейной психологии, повезло тем писателям, кому досталось больше любви. Попади Некрасов к Людмиле Петрушевской, которая даже Пушкина в лицее сумела представить отвергаемым, гонимым подростком, – и быть бы Некрасову обласканным хотя бы за одно только трудное детство. А строгая воспитательница Кучерская не пожалеет да еще про «яблочко от яблони» помянет. Попади Лев Толстой к тем многим свободолюбцам, кто походя отмечает его «вычурное занудство», – тут бы Толстому и конец: не считай себя умнее прочих.

Составители «Литматрицы» перемудрили, когда рекомендовали писать просто и как бы для школьников (в итоге получился набор текстов в диапазоне от сюсюканья до серьезного критического исследования

Так что составители «Литматрицы» перемудрили, когда рекомендовали писать просто и как бы для школьников (в итоге получился набор текстов в диапазоне от сюсюканья до серьезного критического исследования), зато они были правы, когда дали авторам выбирать себе писателей по вкусу. Мало кто захотел отвести душу на нелюбимом, чаще выбирали симпатичных. Сначала из первого-второго ряда, потом классики и недоклассики советской литературы и, наконец, оставшиеся. (Но русские писатели, даже те, что всегда на слуху, и на этом не закончились – вот какое богатство!)

Передо мной четыре книги «Литературной матрицы» – первая часть была двухтомной. На двухтомнике еще нет клейма «12+», которое должно будет сопровождать последующие части «учебника», обозначая, что в них могут быть сцены насилия и романтические чувства. Но это отличие формальное. Есть ли сущностные? Проще всего сравнить статьи, написанные одними и теми же авторами пять лет назад и совсем недавно. Один из таких авторов – петербуржец Сергей Носов, сказавший в первой книге о Федоре Достоевском, а в последней – о Василии Розанове. В обоих случаях он исходил из предположения, что пишет для тех, кто ничего не знает о предмете его внимания. С Достоевским эту методическую находку трудно признать удачей: будет немалой натяжкой полагать, что человек, не читавший «Преступления и наказания», обременит себя двухтомником «Литматрицы» и прорвется дальше первых пяти страниц. С Розановым лучше. Возможно, это как раз и есть образец того писателя, с которым может быть еще не знаком человек, в принципе чтению совсем не чуждый. В таком случае у Носова он найдет главное: объективность пополам с уважительной приязнью, желание не только заронить в невинный разум контур Розанова, пунктиром обозначив его сложность, но и приблизить к современному восприятию. Розанов с его «Опавшими листьями» – первый блогер, но больше, умнее и глубже, чем блогер, не угодно ли?

В отличие от Сергея Носова, Максим Кантор упрощать не будет, он рассчитывает, что читатель способен следить за его мыслью. И в этом случае, когда исследование одухотворено бескорыстной любовью – а именно такова статья Кантора о Владимире Маяковском, получается маленький шедевр, в котором сплелись русская и европейская литература и живопись. Заслуживает внимания, что Кантор повествует о Маяковском как о человеке, который «хотел людям говорить о том, что интересно именно этим людям». Спустя четыре года он напишет статью о человеке, который, напротив, говорил о том, что интересовало и заботило его самого. О Петре Чаадаеве. Потому и «Философические письма» обыкновенно не читаются дальше первого. Трудно сказать, насколько Кантор сначала «был Маяковским», а потом «стал Чаадаевым», но усиление индивидуального авторского начала во второй статье несомненно. Мысли о «России – полигоне между Западом и Востоком», который утратил свой исторический смысл, ибо нет больше нужды в такой испытательной площадке, – это мысли Кантора, а не Чаадаева. Это мысли Максима Кантора о России, и, поскольку эта статья не одушевлена такой любовью к какому-либо не-я (как статья о Маяковском), читатель больше узнает из нее о самом Канторе, нежели о Чаадаеве.

«Литературная матрица. Советская Атлантида» понадобилась, чтобы «расшатать устойчивые представления о советской литературе» и одновременно напомнить о ней

Нам неизвестно, можно ли считать глубокую субъективность многих статей «Литматрицы» ее недостатком. Кажется, если она не противоречит издательской установке, то нельзя. А какова эта самая установка? С чем выходила «Литматрица» в 2011 и в 2014 годах?

«Литературная матрица. Учебник, написанный писателями» составлялся с тем, чтобы будить мысль и чувство, «нажать кнопку человеческого в человеке».

«Литературная матрица. Советская Атлантида» понадобилась, чтобы «расшатать устойчивые представления о советской литературе» и одновременно напомнить о ней.

«Литературная матрица. Внеклассное чтение» нужна была, чтобы спасти, вытащить из «реки времен» очередную партию писателей, «которые даже не попали в школьную программу». Поскольку писателей в быстрине времени много, а серия, увы, завершена, тут же сделан блестящий вывод, что чтение отныне может быть только внеклассным.

Сделаем две существенные оговорки. Во-первых, наилучшее впечатление производят статьи, где выпуклость авторской личности сглажена или любовью к своему герою, или уважением к читателю. Такое тоже бывает. Потому хороша, скажем, статья Александра Секацкого о Николае Гоголе. Ее не порекомендуешь невинному уму, чтобы следить за авторской мыслью, надо бы почитывать и Достоевского, и Белинского, и Шаламова, и древнюю мифологию… Оснований для полемики хватает и здесь: к примеру, любовь классической русской литературы к «маленькому человеку» – миф это, как утверждает Секацкий, или не миф? Можно спорить, но, по крайней мере, это будет спор людей сведущих.

Вторая наша оговорка сводится к тому, что странным образом субъективность «Литматрицы» расширяет ее границы. Писатели берутся рассуждать о других писателях, значит, не о себе. Но они все же рассуждают о писателях, значит, и о себе тоже. А иногда – и нередко – в первую очередь о себе. Мы не упрекнем их за это. Мы увидим в этом богатые возможности для распознания, кто есть кто в современной русской литературе – в плане стилистическом, идейном, сюжетостроительном, наконец.

Иногда бывают странные сближенья. Многим памятно, как на встрече российской власти с писателями 21 ноября 2013 года праправнук Достоевского, Дмитрий Андреевич Достоевский, сославшись на опыт великого предка, сказал, что каторга может пойти на пользу. И как над ним, бесхитростным, не слишком образованным, смеялась тогда интеллигенция, как его разнесли по кочкам и определили в «недостойные потомки». Но, прочитав «Литматрицу», мы убедимся, что еще за три года до этого квалифицированный филолог, преподаватель Саарского университета Михаил Гиголашвили в своей статье об Иване Тургеневе написал буквально следующее: «Если бы в жизни Достоевского не было каторги и ссылки, он, возможно, так и остался бы «петербургским писателем» – а стал гением мировой величины». Разве кто-то усомнится в достоинстве Гиголашвили? Не усомнимся и мы и не будем требовать слишком многого.

Любопытно присмотреться и к тому, как писатели выстраивают историю. Кого-то интересует почти исключительно биография, кого-то, наоборот, творчество. Кто-то (многие) подступается через любимые стихи. Одни пишут детектив, другие – любовную историю, третьи – и вовсе апокриф, а кто-то – философский трактат. Сентиментальная история «гениального трудного подростка» Александра Грина соседствует с любовными переживаниями Гумилева – Ахматовой и Ходасевича – Берберовой. Такая пестрота отодвигает «Литматрицу» еще дальше от учебника, но в конечном счете идет ей на пользу. Это книга, в которой стили играют и мысль пестренько расцветает и которую поэтому хочется читать – не одну главу, так другую. Хотя придется смириться с тем, что школьникам она не милее обычного учебника (во всяком случае, Герман Садулаев сообщает, что его дочь пробовала ее читать без всякого энтузиазма).

Приступая к написанию этой статьи, мы надеялись проследить эволюцию заметного интеллектуального издания и просто остроумного литературного проекта за несколько лет, от начала к завершению. И такая эволюция действительно имеется.

Обитателям Атлантиды повезло неодинаково: в чьем-то грязном белье покопались, чье-то пожалели

Самым спорным представляется двухтомник: там повествуется о писателях, чьи произведения читали все мало-мальски образованные люди, и каждый, кто остался неравнодушным, обретает собственное мнение. Более цельной выглядит «Советская Атлантида» – именно потому, что ставила задачу конкретную и альтруистическую. Здесь никого не предполагалось развенчивать, зато каждого следовало по возможности оживить. Впрочем, и обитателям Атлантиды повезло неодинаково: в чьем-то грязном белье покопались, чье-то пожалели. Наконец, третья часть в особенности хороша тем, что была совершенно свободной: выбор тут, судя по всему, обычно делался по принципу близкого родства – иногда и фактического, как у Ольги Погодиной-Кузминой с Михаилом Кузминым. Когда поэт-переводчик Амирам Григоров выбирает поэта-переводчика Василия Жуковского, а доктор филологических наук Евгений Водолазкин – «Слово о полку Игореве», это выглядит убедительно. Безусловно, и здесь обычны стремления использовать выбранные объекты в качестве полемических орудий (Рубанов – о протопопе Аввакуме, Кантор – о Чаадаеве, Караулов – о Давыдове), но в целом «Литературная матрица. Внеклассное чтение» не несет на себе той каиновой печати, которую, к сожалению, нередко накладывает школьное изучение. Это – не про изучение, это – про чтение.

Как учебник «Литматрица», пожалуй, не состоялась. Русские писатели доказали, с одной стороны, что иногда могут писать учебник, а с другой – что большинству из них лучше бы учебник не писать. Зато это отличная писательская выставка-ярмарка, подведение многих разных числителей к одному знаменателю, одному формату, одному запросу. Все так или иначе подводятся, все неплохо видны.

Автор: Татьяна Шабаева

Татьяна Шабаева