"В атомном проекте СССР не было ни одного предателя"

16 Августа 2025

20 августа мы отмечаем 80-летие создания Спецкомитета СССР при ГКО по атомному оружию. Советский атомный проект, осуществленный всего за четыре года в разорённой войной стране, недооценен по сравнению с космическим, а ведь он был гораздо сложнее. «Создание атомного оружия в 1949 году стало еще одной нашей Победой, но уже в невидимой войне», – считает профессор НИЯУ МИФИ, д.ф.-м.н., заведующий кафедрой прикладной математики, лауреат Государственной премии СССР Николай Кудряшов, рассказавший «Историку» о проблемах создания атомной промышленности в Советском Союзе и ключевых фигурах этого великого проекта.

Напомним предысторию: первая атомная бомба была взорвана в пустыне Аламогордо штата Нью-Мексико 16 июля 1945 года, и через несколько дней, 24 июля, на Потсдамской конференции Трумэн сообщил об этом Сталину. Известно, что Сталин никак не отреагировал на эту новость, что неверно было расценено американцами и англичанами – они решили, что глава Советского Союза даже не понял о чем речь. На самом деле Сталин всё прекрасно понял: работы в этом направлении в СССР велись уже несколько лет, и разведка наша также работала. После того разговора с Трумэном Сталин сказал Молотову, что надо обсудить с Курчатовым, как ускорить эти работы.

- Как ядерные исследования в СССР до войны соотносились с мировыми? Насколько мы были "в тренде"?

- В мире интенсивные работы по ядерной физике начались после 1932 года, когда Джеймсом Чедвиком был открыт нейтрон, хотя идея существования этой частицы была высказана уже в 1920 году Эрнстом Резерфордом. В начале 1930-х гг. в Советском Союзе также велись работы в этом направлении, в частности в Ленинградском физтехе первым человеком, проявившем инициативу по этой тематике, был Игорь Курчатов, а в Харьковском физтехе этим заинтересовался Александр Лейпунский. Экспериментальное оборудование, конечно, тогда в СССР было далеко несовершенно, поэтому существенных прорывов у нас не имелось, если не считать открытия в 1940 году Георгием Флёровым и Константином Петржаком самопроизвольного деления урана, сделанного под руководством Курчатова.

«Папа Иоффе» (так в СССР называли отца и организатора советской физики Абрама Федоровича Иоффе) поддерживал эту тематику исследований, была у нас и комиссия по урану при Академии наук, но денег правительство выделяло немного: это была всё-таки глубоко фундаментальная физика, а стране в то время требовались прикладные результаты. Надо сказать, что и в мире к ядерной физике тогда было довольно прохладное отношение: еще в 1937 году Резерфорд говорил, что от нее «вряд ли можно ожидать какого-то практического применения». Даже уже после открытия Ганом и Штрассманом деления урана в 1938 году Петр Капица, наш великий физик, считал, что «ядерная физика, по-видимому, в ближайшее время, не будет иметь практического приложения». Но так думали не все ученые. К 1939 году, например, американский физик Лео Сциллард уже был уверен, что создание атомной бомбы возможно – он вместе с Эдвардом Теллером уговорил Эйнштейна подписать письмо Рузвельту с просьбой о поддержке работ по атомной проблеме.

Немецкий химик Ида Ноддак предположила 1934 году, что уран может делиться на две части, что было подтверждено экспериментами Энрико Ферми и Ирен Жолио-Кюри еще до Гана и Штрассмана – эти исследования были опубликованы и известны советским ученым, до 1941 года работы по этой теме публиковались в мире открыто. В 1939 году вышло три работы сотрудников Института химической физики в Москве Якова Зельдовича и Юлия Харитона, в которых объяснялась возможность цепной реакции, правда, это были теоретические работы, экспериментальных данных по сечению рассеяния при взаимодействии нейтронов у нас тогда не было. А перед войной три сотрудника Харьковского физтеха Фридрих Ланге, Владимир Шпинель и Виктор Маслов предложили схему обогащения урана и даже схему атомной бомбы, правда, это были лишь наброски, далекие от реального изделия. Поэтому я бы не сказал, что в СССР велись интенсивные работы. Но и в мире в течение некоторого времени не было ясности – какой должна быть критическая масса бомбы? Люди, далекие от физики, часто думают, что от открытия деления урана до создания атомной бомбы лежал прямой и ясный путь, но это совсем не так, там было много трудностей – и теоретических, и экспериментальных, нужно было провести множество исследований… Ведь главная проблема в создании атомного оружия – не формула, а производственно-технологические условия, которые могло дать только государство, создав абсолютно новую отрасль с новой промышленностью.

- Когда в СССР возникло понимание, что нужно создавать такую отрасль?

- Во время войны – у Курчатова и у Берии. Зампред Совнаркома Молотов был назначен в 1942 году курировать от правительства атомный проект, его замом стал нарком химической промышленности Первухин, но работа там шла медленно… Хронология была следующей. В марте 1942 года Берия, основываясь на данных разведки, написал обстоятельное письмо Сталину о том, что за рубежом интенсивно ведутся работы по созданию атомного оружия, и что надо начинать это делать и у нас. В ноябре 1942 года было принято решение о начале работ по созданию атомного оружия в СССР. Руководителем назначили Зампреда Совнаркома Молотова, была создана первичная комиссия, в нее вошли Первухин, Берия и Курчатов – как научный руководитель проекта. 12 апреля в ведении Академии наук была создана Лаборатория №2 (будущий Курчатовский институт), руководителем которой был назначен Игорь Васильевич Курчатов. Особых возможностей у лаборатории не было – шла война. В ноябре 1944 года там числилось лишь 25 научных сотрудников, всё было пока на стадии исследований. Курчатов изучал материалы, добытые нашими разведчиками, и его впечатлил масштаб работ за рубежом – в Манхэттенском проекте принимало участие в общей сложности более 100 тысяч человек!

Конечно, у Правительства Советского Союза присутствовали некие сомнения, причем до самого конца – до первого взрыва в Аламогордо. Хотя в 1940 году уже была рассчитана критическая масса атомной бомбы – чего достаточно, чтобы началась реакция, и в каком объеме это может происходить. Еще одна проблема, которую предстояло решить: соединение делящегося материала в критическую массу должно было быть очень быстрым, в сотые доли секунды, иначе КПД взрыва будет минимальным. А это всё – новые технологии, их надо было еще разработать и создать, проверить экспериментально.

- Когда Красная Армия вошла в Германию и наши «специально обученные люди», параллельно с американской миссией «Алсос», начали искать там производства, связанные с атомной проблемой – что мы уже имели к весне 1945 года?

- Работы до конца 1944 года велись у нас не в нужном темпе. Курчатов, понимавший масштаб и скорость работ за рубежом по данным разведки (многие физики в США были коммунистами или сочувствующими и помогали нам добровольно и безвозмездно), в октябре 1944 года написал Сталину и Берии письма о неудовлетворительном состоянии работ по атомному оружию, в котором практически просил Берию возглавить этот проект: «Этому вопросу надо придать особенное внимание, которое достойно нашего великого государства, прошу вашего активного участия» (цитирую близко к тексту). Неизвестно, когда Сталин разговаривал с Берией после письма Курчатова, предположительно в октябре или ноябре, потому что по документам атомного проекта видно, что именно в те месяцы 1944 года Берия уже стал активно интересоваться работами по атомному оружию. А 3 декабря вышло официальное постановление о назначении Берии руководителем атомного проекта. И буквально сразу работы по нему приняли энергичный и продуманный характер – об этом вспоминали многие физики. Разведка же была в ведомстве Берии, и именно благодаря этому мы стали тоже искать объекты ядерной промышленности в Германии. Но досталось нам немного, сотрудники «Алсос» вывезли в США более 1000 тонн урана, а мы – только чуть больше 100 тонн. Это была проблема – в СССР не велась промышленная добыча урана. И ведь нужен был еще чистый графит – его тоже не было у нас…

Ряд немецких физиков изъявил желание работать в СССР. Манфред фон Арденне, например, не захотел работать с американцами и выбрал Советский Союз, привез сюда оборудование своей лаборатории. К нам были приглашены Нобелевский лауреат Густав Людвиг Герц, Макс Штеенбек, Николаус Риль, Хайнц Позе. Думаю, что их роль недостаточно оценена в советском атомном проекте, нельзя сказать, что их участие было решающим и определяющим, но они, безусловно, помогли. Работали они у нас примерно до 1954 года, несколько человек из них остались, не вернулись на родину.

- Вернемся к концу войны – к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа. Нам нужен был паритет с США, надо было срочно создавать свою бомбу.

- Да, ситуация складывалась тревожная. 17 или 18 августа (по воспоминаниям Ванникова) Сталин вызвал Ванникова, Берию и Завенягина и имел с ними длинный разговор – как срочно организовать работы по созданию атомного оружия в Советском Союзе? 20 августа 1945 года был создан Специальный комитет при ГКО (затем при СНК) СССР, его Председателем Сталин назначил Лаврентия Берию.

- А Борис Львович Ванников был назначен начальником Первого главного управления (ПГУ) Спецкомитета. Что закономерно, до этого он был наркомом вооружения, а теперь ему предстояло создать главное оружие – атомную бомбу. Расскажите, пожалуйста, о его успехах на посту наркома во время войны.

- Еще будучи директором Тульского оружейного завода в 1933-36 гг., Ванников себя очень хорошо зарекомендовал. Позже, на должности заместителя наркома оборонной промышленности, он отличался самостоятельностью, отстаивал интересы отрасли, не разрешал арестовывать людей в своих подведомственных предприятиях и заводах без его ведома – так он, к примеру, отстоял создателя минометов Бориса Шавырина, которого обвинили во вредительстве. За эту самостоятельность Ванникова, видимо, и арестовали за две недели до войны. Ошибочно иногда думают, что его арестовало НКВД, нет, это сделало ведомство Меркулова, то есть НГКБ, а Берия наоборот ходатайствовал о его освобождении (об этом пишут и Хрущев, и Микоян в своих воспоминаниях). По требованию Сталина Ванников, сидя во внутренней тюрьме на Лубянке, написал свои соображения по организации эвакуации артиллерийских заводов и производства боеприпасов на новых местах, его тут же освободили и назначили заместителем наркома вооружения, а в феврале 1942 года – наркомом боеприпасов, этот наркомат был создан впервые. Благодаря ему мы уже летом 1942 года (через полгода после назначения!) практически сравнялись по производству вооружений с Германией, и даже удешевили его, улучшив при этом качество.

Борис Ванников и Игорь Курчатов

Надо сказать и о личности Ванникова – она была весьма нестандартной, даже Берия в каком-то плане более типичен, чем Ванников. Берия свой образ «грозы» поддерживал, его и уважали, и боялись, даже тогда, когда не следовало. Ванников – наоборот, много шутил, производил впечатление легкого в общении человека, но иногда мог быть и жестоким, и страшным, мог действовать очень решительно, например он сам писал, что отдал под суд семь директоров оружейных заводов за невыполнение задания. Известен, например, такой случай, уже в «атомную эпоху» его жизни – во время строительства реактора на заводе «Маяк» в Челябинске один сотрудник упустил трос в реакторе. Ванников отобрал у него пропуск и сказал: «Не достанешь – не уйдешь отсюда». Он достал, как – я не знаю. Ванников мог давать поручение и спрашивать: «А у вас дети есть? Если задание не выполните, вы их не увидите». Такое было время – война кончилась, но началась новая, в которой мы тоже не имели право проиграть. Ванников говорил своим подчиненным: «Вы можете жаловаться на меня Берии или Сталину – они с меня спрашивают. Мне некому жаловаться».

Сотрудники первой в мире АЭС у реактора АМ-1. Обнинская АЭС введена в эксплуатацию 26 июня 1954 года

Все проблемы Борис Львович решал оперативно. Вот еще пример. На заводе «Б» на «Маяке», где шла обработка урановых блоков и извлечение их них плутония, требовалось очень большое число всяких емкостей. У Ванникова (он ведь был не просто управленец, а талантливый инженер, закончивший Бауманку) была отличная интуиция – он решил проверить, насколько эти емкости непроницаемы, не потечет ли радиоактивная жидкость? Ванников настоял, несмотря на протесты производителей этих емкостей, на проверке. И оказался, увы, совершенно, прав, их пришлось исправлять – хорошо, что это выяснилось до их использования в деле. И это только один момент сомнений, а сколько там их было и сколько всего надо было проверять!

Оперативность его была всегда продуманной, Ванников и мыслил стратегически, и действовал стремительно. Смотрите: 20 августа 1945 года был создан Спецкомитет, 24 августа – его первое заседание, 14 сентября (на 4-м заседании) обсуждалось создание инженерно-физического факультета в Московском механическом институте боеприпасов (современный НИЯУ МИФИ), 20 сентября было подписано постановление Сталина о его создании – нужны были новые кадры инженеров-физиков. Ванников вообще был мотором советского атомного проекта, непосредственным создателем атомной промышленности. Работоспособности он был необыкновенной. В 1948 году Ванников перенес первый инсульт, но оправился и работал с прежней эффективностью. Волевой был человек.

- Тем не менее, Борис Львович Ванников – личность недооцененная. Почему?

- Как писал Микоян, да и другие тоже, причины недооценки Ванникова в том, что он еще с юности был знаком с Берией, и тот всю жизнь к Борису Львовичу относился очень уважительно. После ареста Берии тень упала и на Ванникова, были и доносы на него, хорошо, что его не арестовали, ведь в той или иной степени пострадали примерно 2,5 тысячи человек высшего офицерского состава. И Ванников тоже.

- Но это всё будет потом, а в 1945 году – как изменилась система работы по атомному проекту с созданием Спецкомитета? Какие у него были полномочия? Чем его структура отличалась от Манхэттенского проекта?

- Спецкомитету были даны чрезвычайные полномочия, он имел право привлекать любые материальные и человеческие ресурсы, перепрофилировать любые предприятия, заводы, лаборатории и институты. Это был мини Совет министров, в котором были представлены все отрасли, такое государство в государстве, с неограниченными правами и безлимитными тратами, оплачиваемыми по факту.

В сравнении с Манхэтеннским проектом – в США государство заключало контракты с частными компаниями. Дают такой компании заказ на изготовление прибора, она в срок не справилась – контракт передадут другой компании, а этой – ничего не будет, просто денег не заплатят. У нас всё было более жестко.

- Были ли среди наших физиков отказавшиеся работать в атомном проекте, скептики?

- Скептиком был Петр Капица. Он не отказался делать бомбу прямо, он вел себя хитрее – он говорил, что не сможет работать с Берией и ему подобными.

- Курчатов мог, а Капица нет?

- Да, к тому же у Капицы была некоторая ревность к Курчатову, тогда молодому ученому, и не только Капица ревновал его, Курчатова ведь даже не избрали академиком с первого раза. Кроме того, Капица, видимо, считал, что американцы никогда не применят атомную бомбу против СССР, все-таки он 12 лет прожил в Европе. Это во-первых, а во-вторых – он был убежден, что Советский Союз не сможет сделать бомбу быстро, у него был собственный постепенный план таких работ, рассчитанный лет на пятнадцать: подготовка приборной базы, обучение специалистов и т.д. Ведь в СССР тогда было всего несколько сотен физиков! Это совершенно другой масштаб. Капицу, кстати, по его просьбе (он написал несколько писем Сталину) вывели из состава Спецкомитета, а позже и вовсе отстранили от руководства Института физических проблем АН, и назначили Анатолия Александрова. Этот институт тоже в какой-то степени перепрофилировали под задачи атомного проекта (против чего категорически выступал Капица), подключили и Ландау к работам, и Александрова, назначив его «главным» по проверке одного из методов обогащения урана.

- Какие советские ученые в итоге стали «первозванными»?

- Те, кто уже занимался ядерной проблемой раньше: Хлопин, Курчатов, Флёров, Петржак, Зельдович, Харитон, Щёлкин. Алиханову выделили Лабораторию № 3 в Институте теоретической физики, он должен был создавать реактор на тяжелой воде, и создал его: исследовательский – в 1949 году, а промышленный – в 1951 году. Химик Николай Семёнов очень хотел работать в проекте, но, так как он дружил с Капицей, доверия ему не было, сразу его не привлекли, несмотря на его письма с просьбами в высшие инстанции. Некоторых сотрудников его Института химической физики все-таки взяли в проект, создав там спецсектор (который потом вырос в целый Институт динамики геосфер). Андроника Петросьяна Ванников пригласил для решения проблемы обогащения урана.

- В чем ее суть?

- Есть два материала, которые используются для атомного оружия: плутоний-239 и уран-235. Плутоний-239 в природе практически отсутствует, его получают сложной цепочкой действий, нарабатывая в урановых блоках в реакторе. А урана-235 в природном уране содержится всего 0,7%, основной состав природного урана – уран-238. Да и сам природный уран надо еще из урановой руды добыть… Методов обогащения урана было известно в то время несколько, но все они были недостаточно эффективны, потому что близкие по изотопному составу атомы очень трудно разделить. Это был одна из технологических проблем. Поэтому в первой нашей бомбе по решению Курчатова в качестве делящегося материала был использован плутоний-239. Для этого и строили атомный реактор на «Маяке», который мог наработать плутоний-239. А бомба на обогащенном уране была взорвана только в 1951 году.

Первый реактор в Курчатовском институте (в Лаборатории №2) был создан на вывезенном из Германии уране (потом уже стали добывать и у нас уран). Из урана нарабатывали плутоний. На каждую тонну облученного урана требовалось израсходовать 11,5 тонн азотной кислоты, 11 тонн ацетата натрия, 56 тонн чистой воды, 200 тонн пара и 2000 тонн воды для охлаждения – всё это для того, чтобы получить 100 г плутония. Для всех этих процессов надо было построить заводы. Вот что было главным, а не «чертежи бомбы».

- Но всё-таки – какую роль сыграли данные разведки?

- Мнение, что наши только повторили американский вариант атомный бомбы столь же неверно, сколь и распространено. Основная проблема создания атомного оружия – это не идея, а технология. Данные разведки показали нам схему пути, по которому прошли американцы в Манхэттенском проекте. Это, безусловно, важно, но даже просто повторить чужую работу, что хорошо известно физикам и математикам, это значит – по существу всю ее сделать заново, со всеми ошибками и заблуждениями. Вот, скажем, для реактора надо было изготовить множество приборов – их не было! Надо было еще придумать, как их сделать! Для реактора нужен был графит необычайной чистоты – как его получить? Неизвестно. Надо было создать целое промышленное предприятие, которое могло его произвести – над этим долго мучились, кстати.

Тот же обогащенный уран – американцы, кстати, из всех известных методов обогащения использовали не самый удачный, но самый легкий. Они выбрали газодифузионный метод – его предложили еще в Германии, потом пытались осуществить в Англии, и потом уже в США. Наши позже тоже использовали газодифузионный метод, и смогли создать очень хорошую промышленность – газовые центрифуги, которые оказались эффективнее американских, и до сих пор США не имеют таких машин.

Наш реактор был вертикальный (стержни располагались вертикально), а в США он был горизонтальный. И в том, и в другом вариантах были плюсы, и минусы. Мы, например, столкнулись с так называемой проблемой «козлов» – спекание графита и урана, доставать их оттуда было проблемой, а по горизонтали было бы легче… Но в любом случае, данные разведки сэкономили нам примерно два года времени. Мы делали бомбу, начиная с 1945 года, в нищей и разоренной войной стране, и создали ее за 4 года, в 1949 (могли, наверно, сделать и в 1948 году, но помешали несколько неудач).

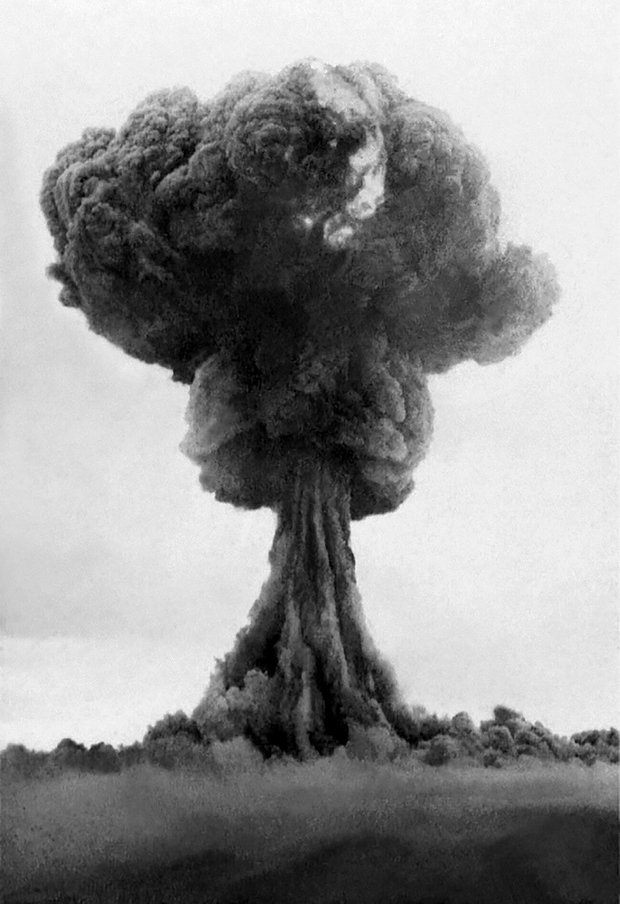

Взрыв первой советской атомной бомбы на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года

– Для США наша бомба стала абсолютным сюрпризом?

- По американским прогнозам наша страна вообще могла создать атомную бомбу не ранее 1954 года, поэтому и атомная бомбардировка центров СССР намечалась США на этот год. В 1948 году вышло две статьи в журнале «Look» о том, когда примерно Советский Союз может создать атомное оружие. Первая статья была о состоянии нашей промышленности, ее автор был разведчиком, работал в посольстве США в Москве. А вторую статью написал инженер – американец, который принимал участие в строительстве заводов в Окридже (обогащение урана) и Хэмфорде (реакторы). Выводы там были такие – Россия готова к войне, но не атомной, потому что промышленность СССР не в состоянии создать атомное оружие, мол, только США со своей мощью и интеллектуальным багажом может это себе позволить. А мы взорвали атомную бомбу всего через год после этих публикаций, в 1949 году. И для них это стало ошеломляющей новостью.

- В чем заключались основные производственные трудности при создании атомной бомбы в СССР?

- Если коротко. Кадровый голод был тогда огромный – не хватало инженеров, физиков. Это была большая проблема, но здесь возможности русских ученых были использованы по максимуму. В наработке плутония не ясен был технологический процесс, как и с обогащением урана, хотя методы были известны, но плутония нужно было много, основная трудность была связана с тем, что нужны были не миллиграммы делящегося материала, а много килограммов, что могло быть достигнуто только при создании новой промышленности. Не было соответствующей приборной базы. Много неясностей было в научном плане. И всё это в условиях жуткого дефицита времени.

- Масштабы решаемых тогда задач сравнимы, скажем, с индустриализацией до войны, или с космическим проектом СССР, или даже с самой Великой Отечественной?

- С космическим проектом – в какой-то степени, но там было уже легче, не было такой спешки. У нас сейчас распиарен именно космический проект, а атомный как-то остается в тени, что неправильно – он намного сложнее. Да и сам космический проект практически стал продолжением атомного, он возник из необходимости создания носителя для атомного оружия... Атомщикам было гораздо тяжелее, ведь в 1945 году треть (или даже 40%) промышленного потенциала страны было разрушено, сколько людей убито! Проект требовал несколько сот тысяч участников и фантастической секретности. Для создателей атомной бомбы война не кончилась в 1945 году. Я считаю, что создание атомного оружия – это была еще одна наша Победа, но уже в невидимой войне.

Борис Ванников

- Фактически мы обязаны Ванникову двумя бомбами – ядерной и водородной. А кому мы обязаны идеей использовать атом в мирных целях? В чьем ведении была ее реализация?

- В его же. Что атомный реактор может быть пригоден не только для наработки плутония, но и для создания энергии, используемой в мирных целях – было ясно с самого начала советского атомного проекта. Начались же работы только в 1950 году, когда вышло Постановление правительства по атомной энергетике. Строительство первой в мире АЭС в Обнинске курировали Ванников и Курчатов. Тогда же задумались и о термояде.

Вот, кстати, малоизвестный факт – когда идея управляемого термоядерного синтеза появилась в начале 1950-х годов, несколько писем министру высшего образования Кафтанову и в ЦК ВКП (б) Сталину написал сержант, служивший радистом на острове Сахалин, Олег Лаврентьев. Из семьи псковских крестьян, окончил 7 классов, очень интересовался физикой (вот качество советского школьного образования!), прошел войну. Лаврентьев предложил две вещи: для создания термоядерного оружия использовать литий-6 (он не знал, что Гинзбург это уже предложил раньше), и применение электростатических ловушек для удержания плазмы. Эти письма попали к Берии, он послал к Лаврентьеву полковника. Под его охраной Лаврентьев написал все свои соображения подробно, привезли эту тетрадь в Москву, отдали на рецензию Сахарову – тот посчитал идеи сержанта по мирному использованию термоядерной энергии интересными. Лаврентьева вывезли в Москву, с ним встречался Берия, ему дали репетитора для поступления на физфак МГУ, парень поступил, закончил его, но после ареста Берии, когда его покровительство закончилось, Лаврентьев отправился не в Курчатовский институт, а в Харьковский физтех. Стал доктором наук, дожил до 2011 года. А тогда, после его работ, Сахаров и Тамм и написали статью в «Успехи физических наук», но только они предложили не электрическое удержание плазмы, а магнитное. Лаврентьев – тоже пример недооцененной фигуры.

- Сам собой напрашивается вопрос: а переоцененные фигуры в нашем атомном проекте были?

- В создании термоядерного оружия в какой-то степени переоценена фигура Сахарова, так считают многие физики, да и на роль «отца» водородной бомбы он тоже вряд ли может претендовать, это был коллективный процесс. Над термоядерной бомбой работали выдающиеся люди – Тамм, Зельдович, Харитон, Гинзбург, Давиденко. Сахаров был прекрасный физик, но его позже перехвалили. Есть тут и тонкости национальной политики: не секрет, что в советском атомном проекте среди ведущих научных сотрудников евреев было больше, чем русских. Сахарова поддерживали еще и потому, что он по анкетным данным был русским. Я неоднократно слышал такое мнение от физиков.

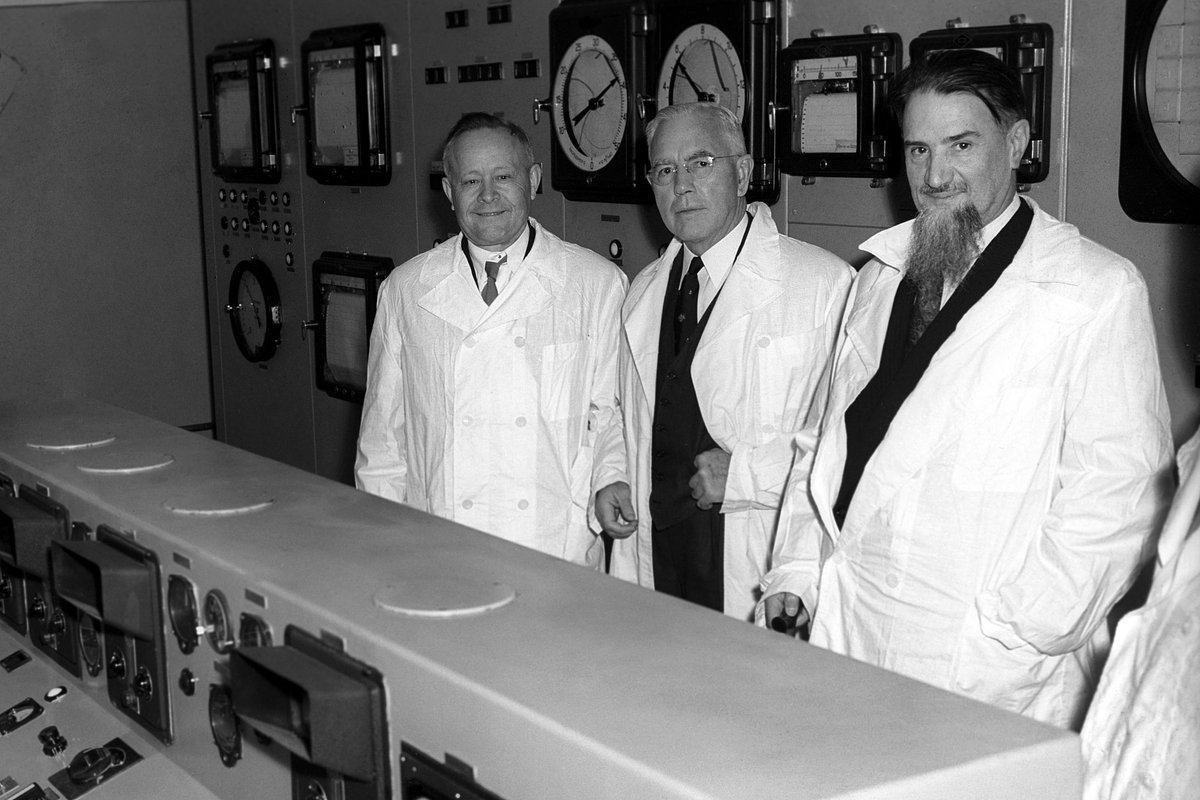

Слева направо: начальник Главного управления по использованию атомной энергии при Совете Министров СССР Василий Емельянов, председатель Комиссии по атомной энергии США Джон Маккоун и директор Института атомной энергии Игорь Курчатов у пульта управления атомным реактором Ф-1. Москва, 10 октября 1959 года

- Что вас больше всего удивляет в истории советского атомного проекта?

- Среди участников Манхэтеннского проекта десятки, а может и сотни людей работали на нас – в той или иной степени, достоверно это можно утверждать хотя бы по состоявшимся судам, но сколько так и не было выявлено... Одно время в этом подозревали даже Оппенгеймера. У нас же не было ни одного предательства! Кстати, когда позже, уже после смерти Сталина, Берию обвиняли в шпионаже, для атомщиков это звучало абсурдно, они-то знали, как всё было организовано, и какая невероятная секретность была. Среди всех участников атомного проекта посадили только два или три человека – за потерю секретных материалов, за болтовню, несоблюдение правил безопасности – да и то на два-три года, были строгие выговора и т.д. Но там не было проколов, утечек секретных данных. И это показательно, и поучительно.

Здание первой в мире АЭС в поселке Обнинское. Калужская область, СССР, 10 августа 1955 года

КАК ШУТИЛИ АТОМЩИКИ

Из книги Н.А. Кудряшова «Спецкомитет Лаврентия Берии. Борис Ванников».

Кирилл Щёлкин, первый научный руководитель и главный конструктор ядерного центра Челябинск-70, был, также как Ванников и Курчатов, трижды награжден Звездой Героя Социалистического Труда, но он не любил носить свои многочисленные награды. В 1959 году они все трое были делегатами XXI съезда КПСС. В первый день съезда Курчатов и Ванников пришли при полном параде, а Щёлкин – без единой награды. Они стали стыдить своего товарища: «Тебя наградили, выбрали для такого торжественного события, а ты пришел без наград, всеми пренебрег. Мы от тебя такого не ожидали, не уважаешь съезд партии…». Критика возымела действие, на второй день Щёлкин надел три свои Звезды Героя Социалистического Труда, а Курчатов и Ванников, сговорившись, пришли без наград и снова стали ему пенять: «Тебя выбрали на съезд работать, а ты пришел с тремя звездами, хвастаешься наградами, мы и не думали, что ты такой нескромный…»

Из книги Н.А. Кудряшова «Атомный министр: Ефим Славский»:

Курчатов, Ванников, Славский и другие высокие руководители атомного проекта обедали на «Маяке» в «генеральской» столовой. Ванников, единственный из них, носил галоши. Однажды он снял их в раздевалке и пошел, как обычно, в столовую. А Курчатов как бы замешкался, отстал от него, и говорит гардеробщику: «Возьми топор и обухом прибей галоши гвоздями к полу». Тот в ужасе: «Да вы что, меня посадят за это! Нет, уж лучше вы сами». Курчатов прибил сам. После обеда пришел Ванников, влез в галоши и не смог сдвинуться с места. Поняв в чем дело, Борис Львович сказал Курчатову: «Эх, Борода, ты как ребенок, всё бы тебе прыгать – как козлёнку!» Курчатов удивился: «Откуда вы знаете, что это я, может, это не я сделал?» А Ванников: «Да кто ж посмел бы такое сделать, кроме тебя!»

Беседовала Ксения Ерохина