Погибла в Петрищеве

02 Ноября 2019

В 1990-х появилось много желающих разоблачить официальную версию истории Зои Космодемьянской: начиная с того, что Зою предал однополчанин Василий Клубков, и заканчивая тем, что вовсе не она погибла в Петрищеве. Историки новой волны преподносили полумифические версии как сенсацию и полностью игнорировали то, что всё это обсуждалось в 1960-х и было благополучно забыто за отсутствием доказательств.

Девятый класс. Зоя — во втором ряду четвёртая справа, Саша — в первом ряду первый слева. 1941 год

Враньё о вранье

К примеру, утверждалось, что годами была засекречена информация о женщинах-погорельцах, которые издевались над пленной Зоей. Это неправда. О суде над ними подробно писал Павел Нилин в очерке «Подлость». Информация о Клубкове печаталась не только в армейской периодике (статья Яна Милецкого «Кто предал Таню», опубликованная в газете «Красная звезда» 22 апреля 1942 года), она есть и в популярной детской повести Вячеслава Ковалевского «Не бойся смерти», изданной в 1961-м.

В той же повести подробно описывался партизанский отряд: обучение добровольцев, место базирования, действия в тылу врага. Назывались даже фамилии бойцов и командиров, последние — в слегка изменённом виде: Спрогис стал Прогисом, а комиссар Дронов — комиссаром Кленовым. Единственное новшество, которое привнесли в эту историю 1990-е, — обозначение деятельности отряда: в литературе и журналистике он стал называться диверсионной частью № 9903. По сути, так и было.

Четвёртый класс 201-й школы. Зоя — во втором ряду четвёртая слева, Саша — в третьем ряду крайний справа. 1936 год

Информация о части № 9903 не являлась доступной любому, но про поджоги домов, в которых квартировали немцы, писали в газетах военной поры. Самым любопытным представляется цикл очерков Карла Непомнящего, подробно рассказавшего о рейде похожего отряда диверсантов в тыл врага, о разгроме немецкого штаба и поджоге домов со спящими немцами в селе Угодский Завод. Очерки публиковались на протяжении декабря 1941 года. Вряд ли кому-то из читателей «МК» в ту пору пришло в голову возмутиться: «Варварство!» Все понимали, что идёт война «не ради славы, ради жизни на земле».

Такими же беспочвенными выглядят попытки опорочить брата и мать Зои. Свою звезду Героя Александр Космодемьянский получил в том числе за то, что во время наступления на Кёнигсберг вызвался первым переправиться через канал на занятую немцами сторону. Мост, сооружённый сапёрами, рухнул сразу же за ним, немцы — у них имелось пять орудий — открыли огонь. Саша успел шквальным огнём подавить всю батарею. Как вспоминал его боевой товарищ Александр Рубцов, «три дня оставалась самоходка на той позиции и держала бой. Потом подошли наши танки, восстановили переправу, и Саша вернулся в свой полк». Через неделю, освободив Фирбруденкруг, Саша был убит осколками снаряда. Первоначально его похоронили в центре Кёнигсберга, на площади Бисмарка, но мать попросила, чтобы его перезахоронили рядом с Зоей, и сама перевезла тело в Москву.

Зоя с тётей Ольгой Тимофеевной. Приблизительно 1936 год

Мать героев Великой Отечественной войны до конца своих дней жила на небольшую учительскую пенсию, перечисляя в Советский фонд мира все гонорары за выступления и публикации о своих детях. Когда она умерла, её похоронили рядом с Сашей. Таковы правила Новодевичьего кладбища: кремированные тела хоронят по одну сторону, некремированные — по другую. Из семьи кремировали лишь Зою.

Лейли Азолина

Зоя Космодемьянская стала символом страны, олицетворением подвига. Лейли Азолина много лет числится пропавшей без вести. Единственная память о ней — имя в списке погибших студентов на мемориальной доске на старом здании Геолого-разведочного института возле Кремля. Но даже для того, чтобы чиновники разрешили поместить её имя на доску, сотрудникам института пришлось сознательно внести ошибочные данные в Книгу Памяти Москвы: «Похоронена в с. Петрищево Рузского р-на Московской обл.». Надо ли говорить, что в Петрищеве нет и не было её могилы?

Имя Лейли Азолиной впервые прозвучало в 1960-х, когда в «Московском комсомольце» от 29 ноября 1967 года была напечатана статья Л. Белой «Дорогами героев»: «Спустя несколько дней после того военного — 24-часового отпуска, который Лиля Азолина провела с мамой и сестрами, почтальон не принес газету маме, на Октябрьскую улицу, в дом 2/12, в 6-ю квартиру: в тот день в номере был напечатан очерк Петра Лидова о повешенной немцами партизанке Тане и снимок. Лицо повешенной партизанки было страшно похоже на Лилино».

Пётр Лидов, корреспондент газеты «Правда»

Эта неосторожная фраза дала толчок многочисленным домыслам, возникшим на волне 1990-х: некоторые историки вполне серьёзно заявляли о том, что в Петрищеве погибла совсем не Зоя. Их не убеждали ни факты, ни свидетельства очевидцев, ни даже судебно-портретная экспертиза фотографий казнённой девушки, проведённая в 1992 году и лишний раз подтвердившая, что на фото — Зоя Космодемьянская. Некоторые правдолюбы развенчивали советский миф не просто в прессе, но и в обществе тех, кто точно знал, что не Лиля погибла в Петрищеве. Находились охотники лишний раз сообщить альтернативную версию её сёстрам Лидии и Татьяне, которые живы по сей день. Мать Валентина Викторовна умерла в 1996-м, прожив 96 лет, но так и не дождавшись известий о старшей дочери. После её смерти бесследно исчез архив, который она собирала все эти годы и в котором, по свидетельству сестёр, хранились письма от сослуживцев Лили, её фотографии и документы, могущие окончательно прояснить судьбу девушки.

«Мама использовала все свои связи и знакомства (а она родом из Тифлиса, была знакома с Берией), получила пропуск в только что освобождённый Звенигородский район и два месяца искала Лилю по всем частям и госпиталям. Почему там? Наверное, что-то знала, только нам не говорила. Но Лили нигде не было», — рассказывает Лидия. Она хорошо помнит старшую сестру в отличие от Татьяны, которой в июле 1941-го исполнилось всего четыре года.

После войны в архиве ЦК комсомола так и не смогли найти заявление всенародной героини Зои с просьбой отправить её на фронт. До сих пор неизвестно, какими словами она объясняла своё желание защищать Родину. Заявление Лили, вероятно, никто и не искал. Впрочем, сохранился разыскной листок на пропавшего бойца. Из него известно, что призвана она была Краснопресненским районным военкоматом в октябре 1941 года, что приходила на побывку домой 7 декабря и что, по словам товарищей, погибла через несколько дней после этого. Чуть больше ясности в судьбу пропавшей девушки внёс историк Александр Соколов, отыскавший в архивах фото Лили рядом с бойцом Отряда особого назначения Западного фронта*. Фотография подписана тогда ещё живыми ветеранами ООнЗФ: «Разведчица Азолина Лиля». Этот факт даёт историкам право включить девушку в список бойцов ООнЗФ. Сёстры Азолины подтверждают, что на снимке — Лиля, точно такая же фотография хранилась в семье. Получается, Лиля никогда не служила вместе с Зоей в в/ч № 9903, как говорили некоторые недобросовестные журналисты.

Маленькие Зоя и Саша. Приблизительно 1927 год

Зоя после болезни

Фото с комсомольского билета

На данный момент невозможно точно установить боевой путь Лили: свидетели умерли, архивы засекречены, память состарившихся сестёр не может воспроизвести детали. По обрывочным сведениям известно, что Лиля вступила в Краснопресненский добровольческий батальон в самое сложное для Москвы время — 16 октября 1941 года. Училась в школе связи вместе с некоторыми однокурсницами по Геолого-разведочному институту и погибла накануне своего 19-летия — 11 или 12 декабря (документов не сохранилось, а дату рождения Лили её сёстры помнят лишь приблизительно — то ли 12, то ли 13 декабря). Многое нуждается в уточнении и дополнении, хотя, исходя из многочисленных совпадений и отрывочных воспоминаний сестёр и сослуживцев Лили, можно примерно представить, какую работу она выполняла и как погибла.

Вероятно, впервые в тыл врага Лиля пошла 12 ноября в составе только что созданного отряда, которым командовал полковник Сергей Иовлев. Рейд проходил в районе Угодского Завода, Чёрной Грязи и Высокиничей. Основной её задачей являлась техническая разведка: незаметно подключаясь к немецкому кабелю, Лиля, отлично владевшая немецким языком, собирала данные о передвижении войск противника, их вооружении и планах наступления. Её работа, как и работа многих других разведчиков, обеспечила скорое контрнаступление советских войск под Москвой.

Фото, обнаруженное исследователем ООнЗФ Александром Соколовым в архивах отряда, с подписью «Разведчица Лиля Азолина»

Первый поход прошёл удачно, отряд почти без потерь вернулся на базу. После него состоялось ещё два рейда, и как раз во время краткого отдыха между ними 7 декабря Лиле удалось навестить маму и сестёр. Больше свиданий не было.

Указ о присвоении Зое Космодемьянской звания Героя Советского Союза напечатали все центральные газеты 16 февраля 1942 года. Вместе с ней это звание получил комиссар партизанского отряда Михаил Гурьянов, повешенный немцами 27 ноября в селе Угодский Завод. Гурьянов участвовал в знаменитой операции по разгрому немецкого штаба в этом селе. Его захватили в плен и после жестоких пыток казнили. В той же операции участвовал упомянутый выше Карл Непомнящий. Он был прикомандирован редакцией к Отряду особого назначения, прошёл с ним весь путь — около 250 км по лесам Подмосковья — и вернулся на базу лишь 26 ноября. Первый его очерк напечатали в «Комсомолке» 3 декабря 1941 года и сопроводили фотографией командира Николая Ситникова: десяток людей идёт цепочкой вдоль опушки леса.

Фото, сопровождавшее первый очерк Карла Непомнящего в «Комсомольской правде» в номере от 3 декабря, который Лиля принесла домой 7 декабря, чтобы показать семье

Третья фигура — женская, тепло укутанная в платок, — Лиля. По свидетельству её сестёр, именно эту газету девушка принесла домой в день побывки. Номер долгое время хранился в семье, однако с годами был утерян.

Таким образом, в день героической гибели Зои (вечером 27 ноября начались пожары в Петрищеве, 28 ноября Зою схватили, 29-го казнили) Лейли Азолина только-только вернулась в Москву, на аэродром Тушино. Именно там базировался отряд, туда впоследствии мама Лили ездила искать дочку. Но даже если допустить совершенно несостоятельную мысль о том, что Лиля не вернулась из первого же рейда ООнЗФ, то погибнуть она должна была в Калужской области, а до Петрищева оттуда не менее 60 км. Впрочем, это лишь допущения, не имеющие права на жизнь: кроме газеты в семье Азолиных долго хранилось письмо от сослуживца, своими глазами видевшего гибель Лили. По его словам, во время третьего рейда в тылу врага проводник вывел отряд на разведку противника, завязалась перестрелка, Лиля взмахнула рукой и упала в снег. Произошло это уже после 11 декабря — в этот день отряд покинул базу. Дальнейшая история покрыта мраком неизвестности: сам сослуживец в том бою оказался ранен и долгое время числился пропавшим без вести. Командовавший отрядом Георгий Есин вспоминал после войны: «Одиннадцатого декабря в пос. Ястребок. В этом районе мне дали разведданные и проводника. Но проводник навел мой отряд на передовые части противника, а сам успел сбежать. Мне вообще показалось странным, куда нас ведет проводник… Фактически отряд был наведен на оборону противника, которую передовые части Пятой армии не могли прорвать. Мы ввязались в бой, понесли потери и отступили».

Это происходило в дни контрнаступления наших войск. Искать в горячке боя следы пропавшей связистки никто не стал, да и возможности такой не предоставилось. Информация о послевоенных массовых захоронениях в том районе также отсутствует, и, скорее всего, прах Лили, как и сотни других пропавших без вести бойцов, до сих пор находится неподалёку от посёлка Ястребки Звенигородского района. Однако даже этой информации достаточно, чтобы положить конец нелепым домыслам о том, что погибшей в Петрищеве девушкой являлась Лиля.

Как бы банально ни звучала фраза, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат, но это правда. Не нами начата война, правда, нам её оканчивать: искать, хоронить, помнить.

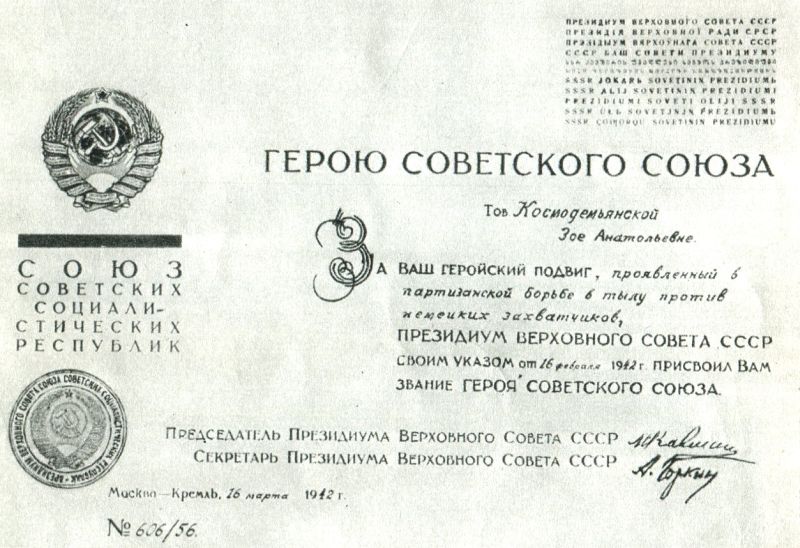

Грамота о присвоении Зое Космодемьянской звания Героя Советского Союза

*Во второй пол. октября 1941 года по указанию командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Жукова на базе резерва Военного совета начали формировать специальный десантный батальон, преобразованный в Отряд особого назначения Западного фронта (ООнЗФ). В отличие от малых (до 100 человек) номерных отрядов особого назначения Западного фронта это был фактически Отряд особого назначения Военного совета Западного фронта численностью 600 человек.

Отряд особого назначения формировался из бойцов и командиров, ранее уже принимавших участие в боевых действиях. Подбор кадров — на полностью добровольной основе, после изучения и проверки. В состав формируемого подразделения вошли бойцы и командиры из резерва Военного совета Западного фронта, частей аэродромного обслуживания, политуправления и разведотдела фронта. В задачи отряда входили, в частности, разведка, диверсии на дорогах и в населённых пунктах, уничтожение живой силы, техники и штабов врага, захват, удержание мостов и переправ до подхода наших войск, захват систем обеспечения аэродромов.

Дарья Верясова