В шпионском Токио

04 Июня 2024

Агент 001

Недавно мне попалась на глаза статья из японской газеты. В очередной раз в ней поднимался важный для многих японцев вопрос: был ли на самом деле их (и не только их — наш, общемировой) знаменитый поэт, величайший мастер хайку Мацуо Басё… шпионом? [i] И тут, очевидно, требуются некоторые пояснения. Речь не идёт о принадлежности средневекового литератора к какой-либо разведывательной сети иностранного государства или корпорации — не те были времена. В эпоху Басё, во второй пол. далёкого и кровопролитного XVII века, Япония являлась закрытым государством, и шпионам зарубежным хода в страну просто не было. Но… кто из нас не слышал о знаменитых ниндзя? Вот в принадлежности к одному из кланов этих загадочных мастеров тайных дел и подозревают Басё некоторые его соплеменники.

Сегодня наши представления о ниндзя в основном ограничены голливудским клише акробатически талантливых убийц и шпионов в чёрном камуфляже, ночами бегающих по стенам и в сальто-мортале метающих точно в цель отравленные звёздочки-сюрикены. Однако ниндзя — вполне достоверные исторические персонажи, часть истории Страны солнечного корня, как переводится самоназвание Японии на русский язык. По сути, и «ниндзя» — лишь японский термин, применяющийся для обозначения специалистов тайных дел этой страны в определённую историческую эпоху (да и само слово «ниндзя» появилось только во второй пол. ХХ века, до того эти же иероглифы читались иначе: «синоби»). В более широком смысле ниндзя — это разведчик, шпион во всём бесконечном многообразии этих определений — от высоколобых интеллектуалов-аналитиков, трудящихся по заказу кого-то и против кого-то, до профессиональных убийц. Неудивительно поэтому, что к автору той самой статьи, изучающему историю ниндзюцу и живущему на родине поэта, вновь и вновь обращаются туристы с вопросом: «Уж не являлся ли великий поэт лишь личиной хитроумного ниндзя?». Историк же в очередной раз вынужден разочаровывать любителей романтики и теорий заговора: нет, Басё, хоть и родился на «родине ниндзя», в далёкой провинции Ига, был «просто поэтом», великим странником, теоретиком стиха, но… не более. Нет, он не был агентом 007 с сюрикенами вместо пистолета. Ну разве что агентом №… XVII?

Я не вспомнил бы о Басё и ниндзя, если бы вся эта история вдруг очень живо не напомнила мне ныне уже только поклонниками вспоминаемую интригу вокруг нашего, отечественного «великого странника», которому самому то и дело задавали похожий вопрос: «Правда ли, мистер Семёнов, что вы полковник КГБ и агент 007 русских?» [ii]. Настоящий мэтр советского детектива, непревзойдённый мастер шпионской интриги и блестящий специалист в области журналистских расследований Юлиан Семёнович Семёнов довольно часто слышал в свой адрес то подобные вопросы, а то и высказываемое убеждение в его сотрудничестве с КГБ или в прямой службе в «конторе». А уж если и попытаться представить себе ниндзя в их почти современном — советском варианте, то кто лучше сотрудников Комитета госбезопасности сгодился бы на эту роль?

Юлиан Семёнов стоически отшучивался, отвечая на эти вопросы-упрёки, и сам себя называл не полковником, а «уже генералом» тайной службы и требовал не седьмой номер для себя как для секретного агента, а номер 001: ведь «советское — значит, отличное!». И всё же… смех смехом, а нечто общее в истории приписывания к ниндзя — в их национально-исторических воплощениях — между Мацуо Басё и Юлианом Семёновым всё-таки есть.

Первым версию о том, что Басё мог быть не только поэтом, но и разведчиком, выдвинул талантливый писатель Сэйтё Мацумото (1909–1992). Причём этот лауреат престижной премии Акутагава и специальной премии Эдогава для «детективщиков» не просто числился в первых рядах японских прозаиков. Он был настоящим мастером, любителем и ценителем детектива и к тому же считался основоположником жанра острого социального детектива в Японии, что Семёнову могло быть особенно близко. Как минимум произведения Мацумото наш мэтр должен был читать: на русский язык они переводились неоднократно. Среди самых известных публикаций значатся политический детектив «Земля-пустыня», навеянный Фёдором Достоевским «Флаг в тумане», антиамериканский «Подводное течение» и, конечно, скандально известная и до сих пор часто цитируемая повесть-расследование о страшном отряде 731 «Кухня дьявола». Были и те, что остались неизвестны широкому кругу советских читателей. Например, в 1960 году Мацумото опубликовал в японском журнале «Бунгэй сюндзю» свою версию побега на Запад советского разведчика Юрия Растворова. Перевод на русский язык был выполнен в единственном экземпляре, и предназначался он только для руководства КГБ. Исполнил заказ бывший контрразведчик, известный советский японовед и писатель Роман Ким.

Именно Сэйтё Мацумото в 1966 году впервые предположил, что знаменитый путешественник и поэт Басё на самом деле являлся особо законспирированным ниндзя, сделавшим свою маску странника немножко не от мира сего и образ гения стиха отличным прикрытием для тайного сбора информации в интересах кланов синоби — ведь неслучайно же он был родом из клана Ига? Хаотично, казалось бы, перемещаясь по стране, из провинции в провинцию, поэт на самом деле якобы собирал информацию об оборонительных возможностях некоторых владетельных князей, таивших мысли о заговоре против властей. Идея о принадлежности Басё к ниндзя относится ровно к тому же уровню фантазий, что и предположения о службе Юлиана Семёнова в КГБ: если у них так хорошо получалось писать и так много путешествовать, они просто не имели права быть обычными людьми. Хотя интересно другое: двух мастеров слова, разделённых тремя сотнями лет и восемью тысячами километров, роднит не одно это.

По совпадению тот самый Роман Ким, что перевёл статью Мацумото о Растворове, примерно в тот же период рассказал Юлиану Семёнову о своей работе в большевистской разведке в белом Приморье в нач. 1920-х годов. Рассказал и о своём напарнике — «чудесном молодом человеке из Москвы», чекисте по имени Максим Максимович. Из этого рассказа родился самый главный герой книг Юлиана Семёнова — советский разведчик Максим Исаев (Штирлиц), а Ким, ставший ко времени знакомства с Семёновым признанным мастером советского шпионского детектива, удостоился быть изображённым в первой повести о приключениях Исаева «Пароль не нужен» под именем Чена. Ирония судьбы заключалась в том, что на самом деле ни Семёнов, ни Мацумото, ни Басё не имели к ниндзя никакого отношения, а вот Роман Ким имел, и самое непосредственное. Помимо того что он, будучи профессиональным чекистом, половину жизни отдал контрразведке и борьбе против японского шпионажа, то есть по сути своей являлся своеобразным синоби с Лубянки, Ким ещё и написал в 1926 году о ниндзюцу в своей книге «Ноги к змее». Это стало первым в неяпонской, в мировой истории рассказом о загадочных мастерах японского шпионажа, а вышла книга в качестве комментариев к работе культового в 1920-е годы советского писателя Бориса Пильняка «Корни японского солнца». Определение для ниндзюцу Роман Ким выбрал аутентичное, японское: «…искусство… замаскировавшись, проникать на неприятельскую территорию и заниматься тайной разведкой» [iii]. Следует признать, что как минимум странник Басё под такое определение подходил бы, если бы не одно но: неизвестно зачем, по чьему заданию ему этой разведкой надо было заниматься? А подходил ли в таком случае советский журналист Юлиан Семёнов?

Пильняк побывал в Японии в 1926 году, Юлиан Семёнович провёл полтора месяца в конце зимы — нач. весны 1969-го (это была его вторая загранкомандировка в качестве корреспондента «Правды» после Вьетнама). Не знаю, читал ли Семёнов Пильняка, но записки первого о Японии, опубликованные позже под названием «Отметить день белым камешком» в книге «На "козле" за волком», поразительно напоминают «Корни» второго: бритвенно точными оценками, сжатым, экономным стилем в сочетании с разнообразием охваченных тем и явным неравнодушием к стране изучения. На то имелись весомые причины — у Юлиана Семёнова отыскались свои, личные японские корни.

Героический дед

Неудивительно, если, отправляясь в достаточно длительную командировку в Токио, журналист не только перечитал Бориса Пильняка и, возможно, ознакомился с недавно опубликованной, но уже ставшей бестселлером «Веткой сакуры» Всеволода Овчинникова, но и обратился к «внутренней памяти». Многие из нас, попадая впервые в другую страну и не имея личного опыта коммуницирования с ней, делают это неосознанно: извлекают этот опыт из глубин сознания — собственных или, коли не обнаружится таковых в тёмных лабиринтах воспоминаний, родственников, предков*. У Семёнова такой багаж был наготове, и совсем ходить за ним не пришлось. Дед писателя Александр Ляндрес «честно воевал… в Русско-японскую войну, а когда часть попала в окружение, провел с однополчанами несколько месяцев в плену [iv]. Вернувшись домой, объявил, что японцы — самые чистоплотные в мире люди, и велел жене Марье Даниловне крахмалить каждый день до ломкой хрусткости белые вафельные полотенца, чтобы было в их крохотном домишке чисто и уютно, как у японцев».

Мемуар на первый взгляд не самый необычный, связь с Японией, откровенно скажем, довольно хилая. Однако это нам так кажется, мы — не Юлиан Семёнов. Он, писатель, видел это иначе, по-другому и чувствовал Японию уже как часть семейной истории, потому что «дед доставал из кармана квадратные карманные часы и начинал мне рассказывать свои истории. Он знал, о чем я больше всего люблю слушать. Он рассказывал мне про Японию (курсив мой. — А.К.).

…Я запомнил главное: я запомнил его влюбленность в японцев. Мне это тогда казалось странным. Во дворе во время игр мы все время воевали против самураев, которые вместе с Гитлером готовили войну против нас. Я тогда не мог понять, почему дед с такой нежностью говорит об этой стране». И дальше снова рефрен и расширение начала «дедовского куска» воспоминаний: «…дед говорил мне про японскую чистоплотность, про то, как поразительны японские бани, про то, как нужно уметь по-японски держать слово. Бери пример с японца, говорил мне дед. Если японец сказал "да", это будет "да". А уж если японец сказал "нет", то это будет "нет", и ничего ты с этим не попишешь» [v].

Можно, конечно, ещё раз возразить, что эти воспоминания Юлиан Семёнов притянул потом, прошлым числом, пытаясь оживить, придать выпуклую индивидуальность собственному отношению к Японии, которое вынужден был нивелировать, будучи корреспондентом «Правды», фактически мелким чиновником от прессы. Даже если так, он сделал это весьма умело, искусно вписав в них те штрихи страны, которые он далее в своих дневниках уже не вспоминал, обходил стороной. Какой смысл писать о чистоплотности, когда дед — бывший узник японского плена (!) — всё об этом сказал? Кстати, его, дедовские, романтические воспоминания об условиях заключения в стане противника отнюдь не редкость. Не говоря уж об аналогичных мемуарах его ровесников, русских участников войны 1904–1905 годов. Тем же запомнились и сами японцы, сидевшие в наших сибирских лагерях после войны 1945 года. Специалисты знают: большинством многочисленных, как грибы расползшихся по всей Японии (особенно после полёта Гагарина в 1961-м) обществ дружбы с СССР заправляли бывшие военнопленные, не понаслышке знавшие, что такое ГУЛАГ. Дружили с нами не потому, что их кто-то заставлял — как заставить в сытой, преуспевающей, прогрессирующей Японии любить стылый и голодный советский плен? — а по искреннему желанию, по требованию подсознания каждого нормального человека вспоминать молодость, в которой удалось выжить и в которой всем вокруг приходилось куда плоше, чем им, «немощам японским».

Другой фрагмент обращения Юлиана Семёнова к памяти деда и его японским рассказам прочно увязан с образом Японии овчинниковского типа. Этот шаблон журналист привёз с собой на самолёте в Токио и, подлетая, увидел «город будущего» таким, каким и ожидал: «И вот наш громадный самолет, прорвав ватное одеяло облаков, вынырнул над коричневым, грязным морем. А впереди вырос город. Серые дома, чистые улицы, громадины геометрически ровных заводов. Огромное количество машин. Это Токио» [vi].

Токио-1969: заводы, грязное море, геометрия. На то есть, вернее, существовала причина: Токио тогда работал, функционировал как крупнейший промышленный центр, больше которого, квадратнее, грязнее была, наверно, только Осака. Токио-69 — ещё не та финансовая, кулинарная и фэшн-столица мира, к которой привыкли мы. На подступе к 1970-м город лишь ковал «счастия ключи» для десятков миллионов японцев, жаждущих новых цветных телевизоров, холодильников, автомобилей. Воспоминания Юлиана Семёновича о героическом деде неожиданно подчёркивают изменившийся облик всей Японии: «…я запомнил дедовы часы — со странным циферблатом и загадочным рисунком на оборотной стороне: то ли профиль Александра Македонского, то ли просто какого-то греческого воина. Часы эти дед купил в Японии.

Я тогда спросил его:

— Неужели японцы умеют делать такие красивые часы?

Он засмеялся:

— Что ты! Япония часов делать не умеет. Эти часы привезли туда из Швейцарии» [vii].

И вот всё изменилось: теперь Япония умеет делать часы, и не только часы. Для Семёнова — журналиста главной партийной газеты Советского Союза, приехавшего писать о конфликте производительных сил и производственных отношений, именно эта тема: заводы, машины, громадины и геометрия — жизненно важна. Следующие полтора месяца ему, как газетчику, предстоит собирать материалы для советских читателей — материалы, после просмотра которых не дай бог могло бы возникнуть сомнение в правильности выбранного партией курса — на довольно скользкую тему: «Я, естественно, представлял, что меня будет интересовать в Японии прежде всего, но намеренно не составлял "железной" программы, ибо тема "Технический прогресс и психология" всеохватна и труднопрограммируема».

Ничего не скажешь, хорошее было бы задание по прикрытию для современного ниндзя: изучать технический прогресс в сочетании с психологией, хотя и слишком трудное, чтобы справиться с ним за полтора месяца. Правда, главная трудность в другом: мыслящий человек в решении такой задачи неизбежно должен был задуматься сам о том, кто в этом «труднопрограммируемом» тогда противостоянии социализма и капитализма окажется прав, если, конечно, кто-то вообще может быть в нём правым. И опять же: это был 1969 год. И сегодня ещё чуть ли не все наши соотечественники испытывают шок, попадая в Японию, и, задыхаясь, произносят сакраментальное: другая планета. Тогда всё обстояло гораздо сложнее. Вот чем точно похожи ниндзя, агент 007 и Юлиан Семёнов: их ничем нельзя было удивить, и по крайней мере двое последних никогда не теряли чувства юмора: «Чиновник таможни минут десять бегал по залу, пытаясь найти коллегу, говорящего по-английски. Нашел. Однако коллега не "говорил", а "бормотал" по-английски. Понять его было невозможно, и мы перешли на язык жестов. ("У тебя не будет проблем с языком, — уверял мой знакомый, съездивший в Японию как турист, — каждый второй в Токио знает наизусть Шекспира".) Чиновник, "знавший" английский, ткнул пальцем в блок сигарет и категорически покачал головой.

— Why? — спросил я. — Почему?

— Yes, — решительно ответил чиновник и добавил: — No...

После чего сигареты мои он отобрал».

Правильно сделал. Сигареты для понимания Японии явно не самое главное.

«— Глаза, желудок и ноги, — сказал Канеко-сан, ответственный секретарь Комитета содействия переводам и изданиям советских книг в Японии, — это те главные силы, которые помогут вам навсегда запомнить первые токийские вечера». И это действительно лучшая рекомендация для познания страны, неважно, ниндзя вы или нет.

Ботинки для шпика

Журналист и писатель только для человека со стороны ― профессия почти одна и та же. Кажется: оба пишут, оба нуждаются в читателях, оба выискивают что-то интересное и пытаются этого самого читателя пресловутого заинтересовать, складывая буквы в слова, а слова в предложения самым замысловатым образом. На самом деле эти две профессии внутренне конфликтные, входящие в противоречие друг с другом. Немногие хорошие журналисты способны стать столь же достойными писателями и наоборот: читая репортажные эксперименты «мастеров художественного слова», иной раз думаешь только о том, как не утонуть в потоках их велеречивых размышлений. Юлиану Семёнову тоже приходилось непросто, но он как раз из тех немногих, кто преуспел на двух фронтах. К 1969 году Семёнов — уже признанный автор, хотя ещё и не в том зените славы, к которому оказался вознесён фильмом «Семнадцать мгновений весны». Командировка же в Токио — задание сугубо журналистское, поручение для человека, которому доверяет партийная газета, пусть и не ограничивая командируемого узкими темами: «"Работай для газеты так, как если бы ты собирал материалы к роману. Человеческие характеры, рассмотренные в условиях конкретных проблем, — так можно определить цель твоей командировки", — напутствовали меня в редакции», — вспоминал токийский визитёр.

Судя по дневникам автора, он выполнил свою задачу полностью: опубликованные наблюдения журналиста (особенно если отбросить неактуальную ныне партийную линию) могли бы стать совершенно роскошным пособием для студентов любого японоведческого факультета, но не стали (как и пильняковские «Корни солнца»), а жаль. Семёнов за полтора месяца увидел и описал Японию такой, какой не найти её у некоторых «системных» японоведов — талант в системе не спрогнозируешь. Пусть кое-что там ошибочно, но, именно разбирая эти ошибки (Семёнов писал лишь об острых темах, был смел и решителен, а правоту/неправоту его только время сумело определить), можно разобраться в сути. Некоторые же места ёмкой ковшовой краткостью и особой семёновской лиричностью описаний напоминают Басё, хотя тот и не писал о таких бытовых вещах, как его советский коллега: «Красота зданий контрастировала с грязью. Перевернутые урны, окурки, обрывки бумаги. Впервые в Японии я воочию видел нечистоплотность. "Гинза — это не Япония, — сказали мне потом друзья, — это космополитический центр Токио, где развлекаются не так, как это у нас принято, и пьют холодное виски вместо горячего саке". Горели голубые фонари — одинокие на фоне пустого мглистого неба. Бездомные собаки бродили среди машин» [1]*.

Хотя главное, конечно, не описательство, как бы красиво оно ни было и как бы интересно у Семёнова ни получалось. Учитывая специфику его творческих изысканий и как журналиста, и как писателя, становится понятно, что некоторым поездкам, встречам, контактам (пусть даже мимолётным) он уделял особое внимание. Плотность же графика была такова, что да — нормальный советский, да и несоветский тоже, человек легко мог бы поверить: Юлиан Семёнов — ниндзя из КГБ.

Первая, верхняя, плоскость занятости — сугубо журналистская. Разве что с обострённым драматургическим налётом: театр. Ни о чём Семёнов так много не пишет и ничему не посвящает столько времени. Речь, разумеется, не о кабуки и не о но — фокус интересов советского журналиста сосредоточен на трансформации в Японии театра европейского и, как ни жутко это звучит для современного читателя, театра классового, социального и социалистического, пролетарского. В этом Юлиан Семёнович прямой продолжатель дела Романа Кима, автора книги о пролетарской литературе «Три дома напротив, соседних два». Оба разрабатывали темы, острые для их эпохи. Конец 1960-х ― нач. 1970-х для Японии время нешуточных проблем, обострения классовой борьбы, когда марксисты были ещё в силе, в дальних префектурах бродили партизанские отряды японской Красной армии, а в те же самые урны на улицах больших городов закладывали взрывчатку для совершения террористических актов (после чего, собственно, все они и исчезли на многие десятилетия — и террористы, и урны). Один из тогдашних активистов ультралевого движения, бросавший когда-то бутылки с «коктейлем Молотова» в здание парламента в Токио, три с лишним десятилетия спустя пояснял мне, с ностальгической улыбкой глядя из окна своего президентского офиса знаменитейшей компании Японии: «Тогда мы искренне верили в торжество социальной справедливости. Но знаете, как у нас тогда говорили: если вы в двадцать лет не марксист, это странно. Если вы марксист в сорок лет — это глупо».

Помимо прогрессивного театра Семёнова занимали многочисленные встречи с японскими политиками из числа тех, что готовы были сразу принять советского журналиста. На раскачку, согласование, подготовку вопросов и ответов японцам требовалось время, которого у Юлиана Семёновича не было, а потому пришлось довольствоваться птицами не самого высокого полёта — вроде деятелей из религиозно окрашенной партии Комэйто. К тому же агент 001 не говорил по-японски, и по дневниковым записям видно, как он был скован этим обстоятельством: круг общения пришлось ограничить англоговорящими японцами или теми, на встречу с которыми удавалось найти переводчика (недопустимая ситуация для настоящего разведчика, но по крайней мере в предвоенные годы советская легальная разведка в Японии почти всегда находилась ровно в таком же положении: наши шпионы за крайне малым исключением языком противника не владели, а потому работать просто не могли — я читал соответствующие рапорты и донесения в архивах).

Первые космополиты в любой стране, и Япония не исключение, журналисты. Юлиан Семёнов много общался с коллегами, однако прежде всего не пишущими, а снимающими — из NHK, TBS, Асахи: «Я давно хотел встретиться с работниками японского ТВ: если раньше иностранец узнавал страну, знакомясь с людьми разных возрастов, мнений, образовательных цензов, то теперь страна "соприсутствует" и в номере отеля (в Японии телевизоры дают напрокат даже в самых дешёвых гостиницах). Поэтому побеседовать с людьми, готовящими программу ТВ, весьма полезно, ибо они в значительной мере и определяют "политику и практику" голубого экрана Японии».

С журналистами Юлиан Семёнов отправляется на студенческие акции протеста в Токийский университет, ест, пьёт, знакомится с местным бомондом и даже тщетно пытается приблизиться к народу, пересев из такси на метро. Кажется, что Семёнов полностью погружён в репортёрство. Он рассуждает о спорах в международной торговле, разговаривает с коллегами о партийном устройстве, японской политике и растущей роли Китая на Тихом океане, пытается вникнуть в местную систему образования, подмечая весьма точно интересные её нюансы. Он весь в какой-то «правдинской» Японии, как вдруг он узнаёт случайно о шпионском скандале в США и, как тренированный сеттер, делает стойку: короткая история о промышленном шпионаже полностью переключает его внимание на себя. Но новость скоротечна, регион чужой, сделать из неё ничего не получится, и журналист Семёнов вновь погружается в местные проблемы.

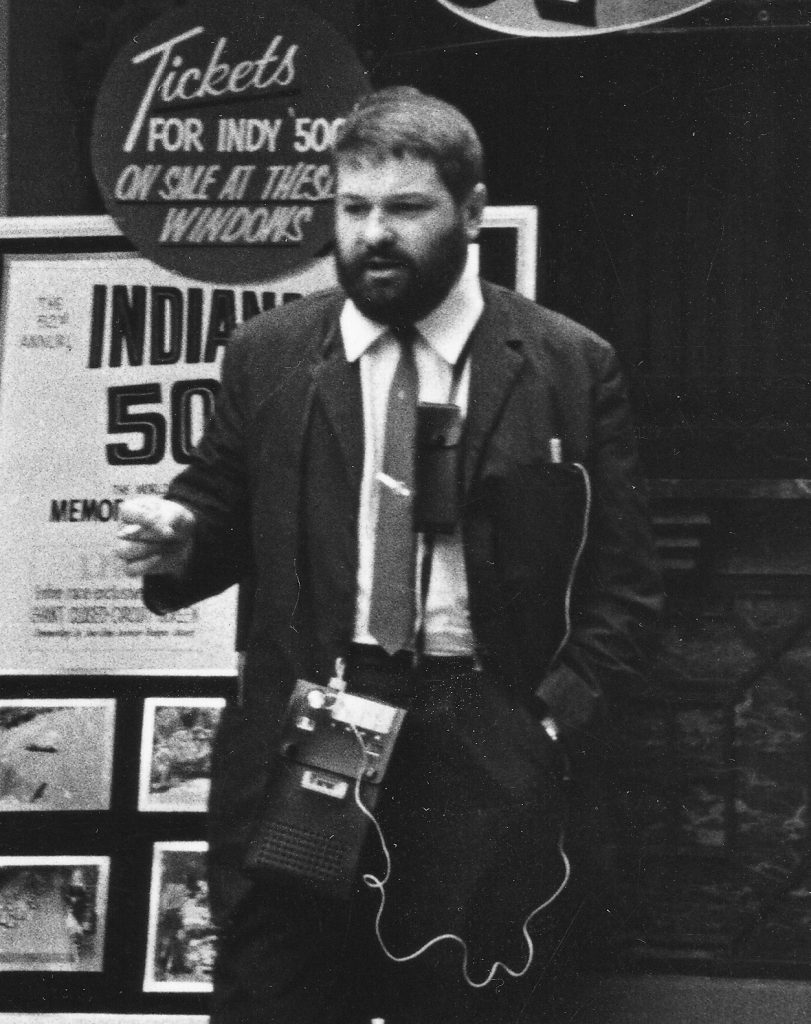

Он, особенно много писавший о фашизме в самых разных его проявлениях, берётся разобраться с этим течением и в Японии — искренне, хотя и не слишком удачно, не до конца понимая национальных особенностей и отличий от многоликого японского ультранационализма, следуя однажды заданной установке. Тем более, как и у Пильняка сорок три года назад, у Семёнова возникают молчаливые проблемы с токийской полицией: «Несколько раз я замечал, как в отелях, где я останавливался, просматривали портфель, прослушивали мои дневниковые заметки, которые я наговаривал на диктофон, пролистывали записи, сделанные на машинке. Я никогда ничего не скрываю, все оставляю на столе и спокойно ухожу. Но память-то есть: помнишь ведь, как оставил, что оставил и в каком порядке оставил. Да и перепроверить это — нехитрое дело».

Семёнов, как и Пильняк, делает вывод: в Японии есть кому заняться слежкой и шпионажем не по принуждению, а по внутреннему убеждению или даже из любви к искусству. «Для того чтобы проводить эту мелкую доносительскую работу, тоже нужно иметь опору. Правительство громогласно исповедует демократические лозунги, а демократии противна грязная полицейская нечистота. Однако ведь кто-то ее должен делать, а Япония страна, где нельзя топнуть ногой и приказать. Следовательно, нужно найти человека, который верит в то, что он делает "чистое дело". Таких людей находят: в основном это люди крайне правых, фашистских партий, которые исповедуют традиционализм, старые японские методы слежки, доноса и недоверия к любому иностранцу».

Правда, Пильняк (со слов Кима, скорее всего) писал о том, что для японца шпионаж вообще дело не просто обычное, но и приличное («В Японии это не только почетно, но там есть целая наука, называемая Синоби или Ниндзюцу…»[i]), а Семёнов мысленно поручил это занятие конкретным политическим течениям: ультраправым — уёку, и фашистам. К тому же в отличие от Пильняка у Семёнова имелась практическая возможность продолжить изучение японской разведывательной темы, а значит, темы ниндзюцу с живыми свидетелями и даже участниками одного из самых громких шпионских скандалов века. Всего за пять лет до его приезда в Японию в Советском Союзе стало известно дело Рихарда Зорге. Узнали и о японской подруге разведчика Ханако Исии, разыскавшей прах Зорге в безымянной могиле и перезахоронившей его должным образом на другом кладбище, установившей памятник и написавшей воспоминания о Рамзае. Советские журналисты — и постоянные корреспонденты в Токио, и залётные из Москвы — посещали Ханако-сан с исправной регулярностью. Юлиан Семёнов не стал исключением.

Его отчёт, а это именно журналистский отчёт, опубликованный тогда же, весной 1969 года в «Правде», о встрече с бывшей подругой разведчика производит странное впечатление. С одной стороны, чистой воды репортаж для главной газеты страны с малым количеством фактических деталей о Зорге, но с исчерпывающим набором идей, в которые агент 001 верил столь же истово, что и агент Рамзай. А вот изложить эти антивоенные и антифашистские идеи ему удалось — с помощью Ханако-сан и от лица самого Зорге — опять же необыкновенно живо, убедительно и лирично:

«— Знаешь, как страшно, когда болит раненая нога в холода... Выть хочется — так страшно болит раненая нога. А у скольких солдат так болят ноги и руки? А сколько таких, как я, солдат сгнило на полях войн? Воровство — вот что такое война, малыш... Человек — маленький бедный солдатик. Когда начинается война, солдатик не может сказать "не хочу". Я стал умным, поэтому и делаю так, чтобы войны больше не было...

Он запнулся на мгновение и поправился:

— Стараюсь так делать, во всяком случае. Это моя работа, понимаешь? Моя настоящая работа...».

Есть в этом рассказе и мелочи, придающие вкус рассказу, до которых Семёнов был ох как охоч и каковых являлся выдающимся мастером. Чего стоит эпизод с дракой Зорге с агентом полиции, воспроизведённый со слов Ханако: «Аояма оттолкнул Зорге — он хотел продолжать беседу с испуганной служанкой. Реакция у Зорге была мгновенной — он ударил полицейского в подбородок, и тот упал.

Зорге увидел дырки на ботинках лежавшего агента полиции. Он попросил служанку дать ему пару новой обуви — он был неравнодушен к обуви, и у него всегда лежала куча новых, щегольских ботинок. Аояма ботинки взял и, дождавшись, пока Зорге поднялся наверх, сказал служанке:

— Он страшный человек, когда сердится... Я не думал, что он такой».

Икебана

Встречей с подругой Рамзая шпионские страсти токийских приключений Юлиана Семёнова не закончились. Точнее, не токийских, а японских, ибо из столицы Страны солнечного корня журналист, как и его предшественник поэт, отправился дальше, на запад — в Осаку. Промышленное сердце Японии готовилось к международной выставке ЭКСПО-70, но Семёнов нашёл в Осаке не декларацию экономической мощи этой страны, а цветы.

Великий Софу Тэсигахара (у Семёнова Тесигахара), основатель школы икебаны Согэцу, пригласил советского журналиста на своё занятие:

«— Вы поклонница Советского Союза? Исповедуете красный цвет? Это хорошо. Наш советский друг должен поаплодировать вам. Прошу вас, Семенов-сан.

Я аплодирую, Тесигахара поддерживает меня, начинает аплодировать весь зал.

— Назовите вашу композицию, — советует профессор, — "Красные гвоздики сорок пятого года"...

Он переходит к следующему столику, усмехается:

— Вы — розовая? Я против розового цвета, он неконкретен. Красное, черное, белое. Полутона оставьте детям. И потом, в композиции есть лишние штрихи. Вы позволите? — спрашивает он ученицу, которая смотрит на него с благоговением.

Тесигахара берет ножницы, срезает несколько веток. И вдруг — получается искусство, великолепная икебана».

Последние строки — прямое повторение в прозе стихотворных строк Маргариты Алигер, побывавшей в Японии несколькими годами раньше (правильно: к выполнению ответственного задания надо готовиться!):

Берёт японец ветку вишни

В жемчужно-розовом цвету,

Срезает всё, что видит лишним,

Что нарушает красоту.

И острый нож кромсает, мучит

Живую зелень, нежный цвет,

Но он становится всё лучше,

Неповторимый тот букет.

И на этом, кажется, японская лирика Юлиана Семёнова иссякает. Его терпение как будто лопнуло. Икебана, цветы, иносказания — всё это очень интересно и мило, но это не его. Не зря его будут считать шпионом, не зря… Агент 001 не должен забывать о главном, и Юлиан Семёнович мчится по синкансэне в Токио — город, который единственный в этой стране совпадает своим ускоренным ритмом с частым биением пульса неутомимого автора Штирлица, в город, который по стилю своей жизни больше всего соответствует стилю мышления быстрого и точного Семёнова. Как будто нажившись в Японии, набравшись опыта, нарастив страноведческие мышцы (да, это не так, но так ему казалось, и он был уверен в себе!), детективщик берётся за самое интересное для него и за то, что, как оказалось, сегодня больше всего интересно и нам. Как раз в то время пишутся «Семнадцать мгновений весны». Выясняется: эксклюзивный материал для книги — то, что нельзя раздобыть нигде, можно достать тут — в Токио. Командировка, пролетарские театры, студенческие демонстрации и даже икебана — всё это есть на самом деле, но по большому счёту это лишь авторское прикрытие, самодельная «крыша» Семёнова-детективщика. Оказывается, уже два года он шёл по следу одного из своих консультантов — ближайшего сотрудника бывшего директора ЦРУ Аллена Даллеса мистера Пола С. Блюма — и вышел на него здесь, в Токио.

«Мне нужно было обязательно увидаться с мистером Блюмом. Я начал искать его два года назад, когда сел за продолжение романов "Пароль не нужен" и "Майор Вихрь" — за "Семнадцать мгновений весны". Я искал его в ФРГ, но бесполезно, все концы обрывались, и никто не мог помочь мне. Я искал его в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Я нашел его в Токио. И вот сейчас из-за проклятого снега я могу опоздать на встречу с ним...

И все-таки мне повезло, я успел вовремя. Седой, небольшого роста, в элегантнейшем костюме, голубоглазый мистер Блюм поднялся мне навстречу.

Я прошу его рассказать, был ли он тем самым доверенным Аллена Даллеса, разведчиком, который первым от имени американцев начал сепаратные переговоры с представителем Гиммлера в Швейцарии весной 1945 года.

Он задумчиво смотрит в большое окно — по-прежнему валит снег. Журналисты со всего мира начинают заполнять столики бара — продрогшие и вымокшие, сразу же заказывают себе виски, чтобы согреться, поэтому шум и гомон нарастают с каждой минутой, и нам приходится с мистером Блюмом говорить очень громко, чтобы слышать друг друга, и к нашему разговору с большим интересом прислушиваются два молодых джентльмена: один — с газетой на коленях, другой с газетой на столике. Вероятно, оба эти джентльмена-журналиста были когда-то связаны с армией, ибо выправка у них военная, хотя, впрочем, быть может, они связаны с какой-либо другой организацией, исповедующей дисциплину наравне с армией...».

Когда я читал эти строки, вспомнил, как встретился со своим давним товарищем, которого не видел несколько лет и который внезапно нашёлся в Токио, в российском посольстве. Мы сидели в баре гостиницы «Империал», тесно связанной с именем Зорге, пили кофе, и абсолютно белой, ватной седины еврей-пианист вдохновенно лабал на белом же «стейнвее» Гершвина, и возраст музыканта был такой, что легко верилось: Зорге тоже мог слышать игру этого тогда ещё молодого паренька, ожидавшего, да так и не дождавшегося отправки из предвоенной Японии куда-нибудь на Филиппины… Айфон моего товарища лежал выключенный на столе, но время от времени начинал трястись как безумный, не включаясь, однако, пока мой друг, потеряв терпение, не взял его в руки и сказал очень отчётливо, но по-прежнему не активируя устройство: «Ребята, вы достали. Дайте мне с человеком на личные темы поговорить». И больше загадочный гаджет нас не беспокоил.

Токио — город шпионов. Тот, кто хоть раз соприкасался с этой темой, знает и подтвердит это. Да и как может быть иначе в стране, где «это не только почетно», где шпионаж одновременно наука и искусство, где Мацуо Басё — великого выдумщика, сделавшего лягушку символом литературы целой страны [ii], знатока жизни, прожившего её в пути и в соломенных хижинах, считали настоящим ниндзя. Встреча с мистером Блюмом в этом смысле — апогей японских дневников Семёнова. Мэтр достиг своей цели командировки, и целью той оказалась не пропагандистская поддержка социалистического театра, не поездка на место проведения ЭКСПО-70 и даже не встреча с Ханако Исии, хотя все эти задания Юлиан Семёнов выполнил с честью и исключительно добросовестно. Это всё ушло, было и забылось. Главное — рассказ о подлинных событиях, лёгших в канву «Семнадцати мгновений…», полученный из уст их участника. И Токио в описании этой встречи ещё более достоверный, чем Гиндза с бродячими собаками, и несравнимо более живой, чем подвальные пролетарские театры и даже чем Софу Тэсигахара, кромсающий в духе Маргариты Алигер ветки цветов для создания экспозиции «Красные гвоздики 1945 года».

Может быть, это потому, что ни Тэсигахары, ни собак, ни театров тех давно уж нет, а Токио — шпионский Токио, вот он, перед нами? Он точно такой же, каким видел его Юлиан Семёнов — человек, как мало кто сумевший почувствовать, уловить, «обескоженно» понять тот город?

Вместо эпилога

Каждый раз, проходя по этому району Токио, я вспоминаю автора Штирлица. Здесь когда-то находился русский бар «Кошка», который содержали бывшие харбинки — эмигрантки и дети наших белоэмигрантов. Юлиан Семёнов, возможно, единственный, кто оставил описание — по своему обыкновению точное и трогательное — этого места, пятна в истории, давно и безжалостно вытертого из нашей памяти: «Это в районе Синдзюку, в тупичке около железной дороги. Там крохотная улица, два метра шириной, — машина не проходит, только мотоцикл. Бары здесь стоят сколоченные из неструганых досок. Это район "нищих баров". Стойка и четыре высоких скрипучих стула. В баре сидели три молодых волосатых японца с кинжалами на широких ремнях.

Старуха в парике, увидев меня, схватила балалайку и запела: "Выпьем за Танюшу, Танюшу дорогую, а пока не выпьем, не нальем другую".

— Откуда? — спросила она меня по-японски. — Американец?

— Нет, — ответил я, — русский.

Старуха вдруг без всякого перехода заплакала:

— Господи, русский, вот счастье-то! Из каких? Австралийский русский или немецкий?

— Советский...

Старуха плеснула в рюмки "смирновской" водки, — мне она налила двадцать граммов и десять, не больше, плеснула себе.

— Пей до дна, пей до дна, пей до дна! — пропела она. — Пей, большевичок недорезанный... Эх, господи, и зачем вы сюда пришли, только сердце растревожили... Я пятьдесят лет никого оттуда не видала... Из Петрограда — в Читу. Потом — в Дайрен, оттуда — в Шанхай, а после великий кормчий сюда прогнал... Графиня, — крикнула она, открыв окошко, ведшее на кухню, — идите сюда, у нас в гостях красный...».

Бьюсь об заклад, после этой встречи Семёнов видел в своём воображении «Кошку» несколькими десятилетиями раньше, и неслучайно наш любимый Штирлиц тоже был в Токио и пережил подобное: «…в 1940 году в Токио, поздней осенью, он тогда шел с резидентом СД в германском посольстве по Мариноути-ку, а возле здания "Токио банка" лицом к лицу столкнулся со своим давнишним знакомым по Владивостоку — офицером контрразведки Воленькой Пимезовым. Тот бросился к нему с объятиями, понесся через дорогу (русский — всюду русский: ко всему приучается, только дорогу переходит, всегда нарушая правила движения; Штирлиц после по этому признаку определял за границей соплеменников), выронил из рук папку и закричал:

— Максимушка, родной!

Во Владивостоке они были на "вы", и смешно было подумать, что Пимезов когда-либо сможет обратиться к нему — "Максимушка" вместо почтительного "Максим Максимович". Это свойство русского человека за границей — считать соплеменника товарищем, а знакомого, пусть даже случайного, — закадычным другом — тоже было точно подмечено Штирлицем» [iii].

Нет больше ни красных, ни белых. Встали на книжные полки Мацуо Басё, Роман Ким, Сэйтё Мацумото и Юлиан Семёнов. Их замечательные тексты с нами навсегда, как навсегда с нами их Токио. Шпионский Токио. Город, где всё возможно. Город, где можно поверить даже в то, что Юлиан Семёнов был ниндзя... Ну или агентом номер 001.

Автор выражает глубокую благодарность за помощь в подборе сведений для этого материала сотруднику Музея Ю.С. Семёнова в Крыму А.В. Репину

[1]* Урн при Басё, конечно, не было, как почти нет их и теперь — Юлиану Семёнову удалось застать, как показала история, не самый продолжительный период существования Японии с мусорками на улицах. Да и то, по свидетельству сопровождавшего его корреспондента АПН Михаила Ефимова, к семи утра Гиндза была уже привычно стерильна. А вот бродячие собаки нынче, кстати, пропали в отличие от урн полностью, то есть абсолютно (не только на Гиндзе, но и вообще в стране), и из всего пейзажа образца 1969 года сохранились разве что фонари. Что уж о Басё говорить…

[i] Пильняк Б.А. Корни японского солнца. — Л., 1927. — С. 33.

[ii] Самое известное хайку Басё таково (в переводе В.Н. Марковой): Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине.

[iii] Семенов Ю.С. Майор «Вихрь». Семнадцать мгновений весны. — М.: МШК МАДПР, 1992. — С. 510.

* «Писатель угадывает будущее некими "обескоженными" восприятиями», — писал Юлиан Семёнов. Но, чтобы так «угадывать» будущее, и прошлое необходимо чувствовать точно так же — «обескоженно».

[i] Кацуя Ёсимару. Версия, что Басё будто был ниндзя, распространилась в течение 50 лет // Ёмиури симбун. 6.12.2017/ Пер. с япон. Ф.В. Кубасова.

[ii] Семенова О.Ю. Юлиан Семенов. — М., 2001. — С. 150.

[iii] Ким Р.Н. Ноги к змее. — Л., 1927. — С. 134.

[iv] В другом варианте воспоминаний: «…два года прожил в Токио». Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго... Письма, дневники, путевые заметки, статьи и интервью, воспоминания близких и друзей / Сост. О. Семенова. — М.: Вече, 2008. — С. 379.

[v] Там же.

[vi] Там же.

[vii] Здесь и далее цит. по: Семенов Ю.С. На «козле» за волком. — С. 27–161.

Александр Куланов