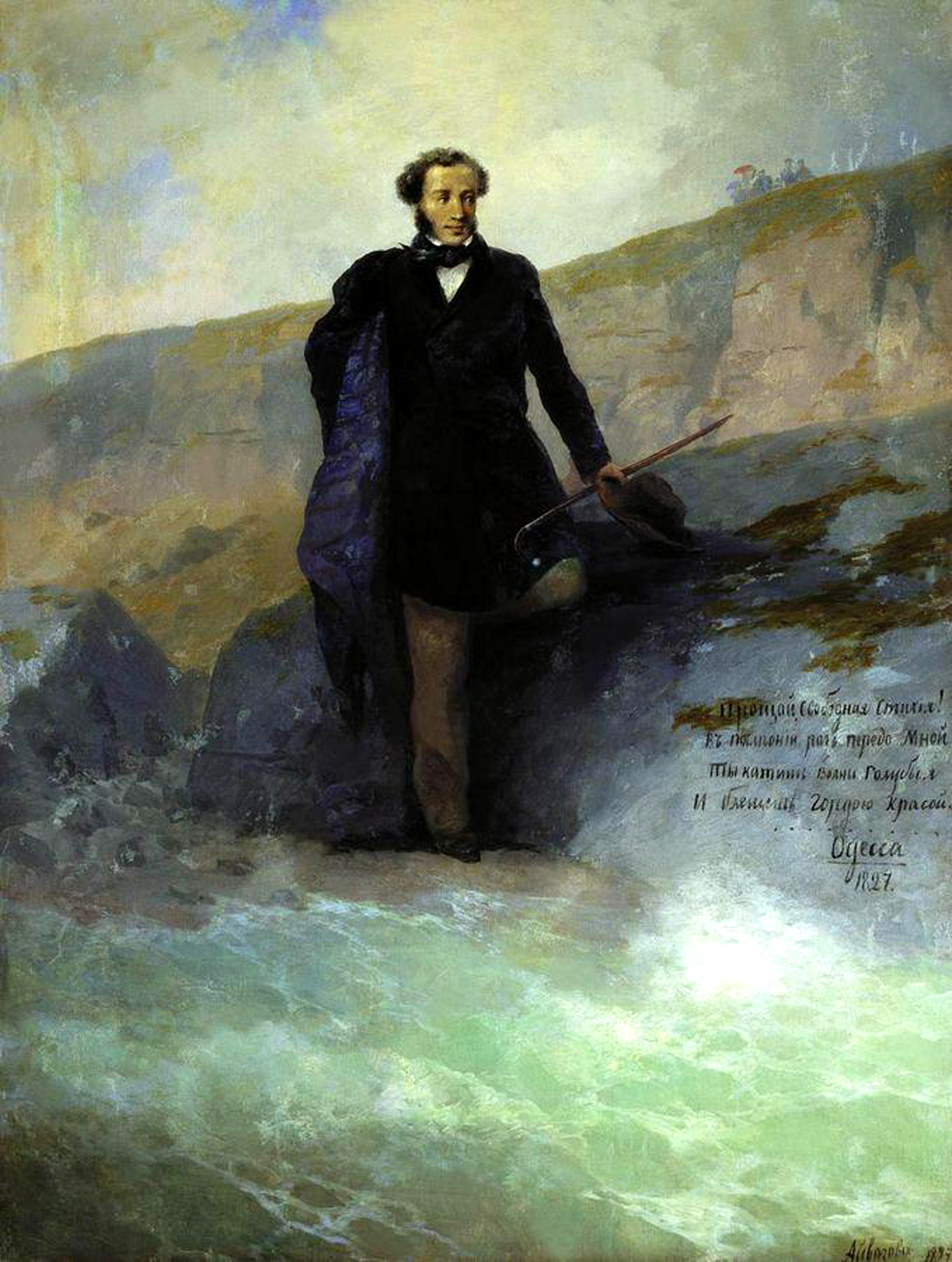

Пушкин в Крыму

18 Марта 2022

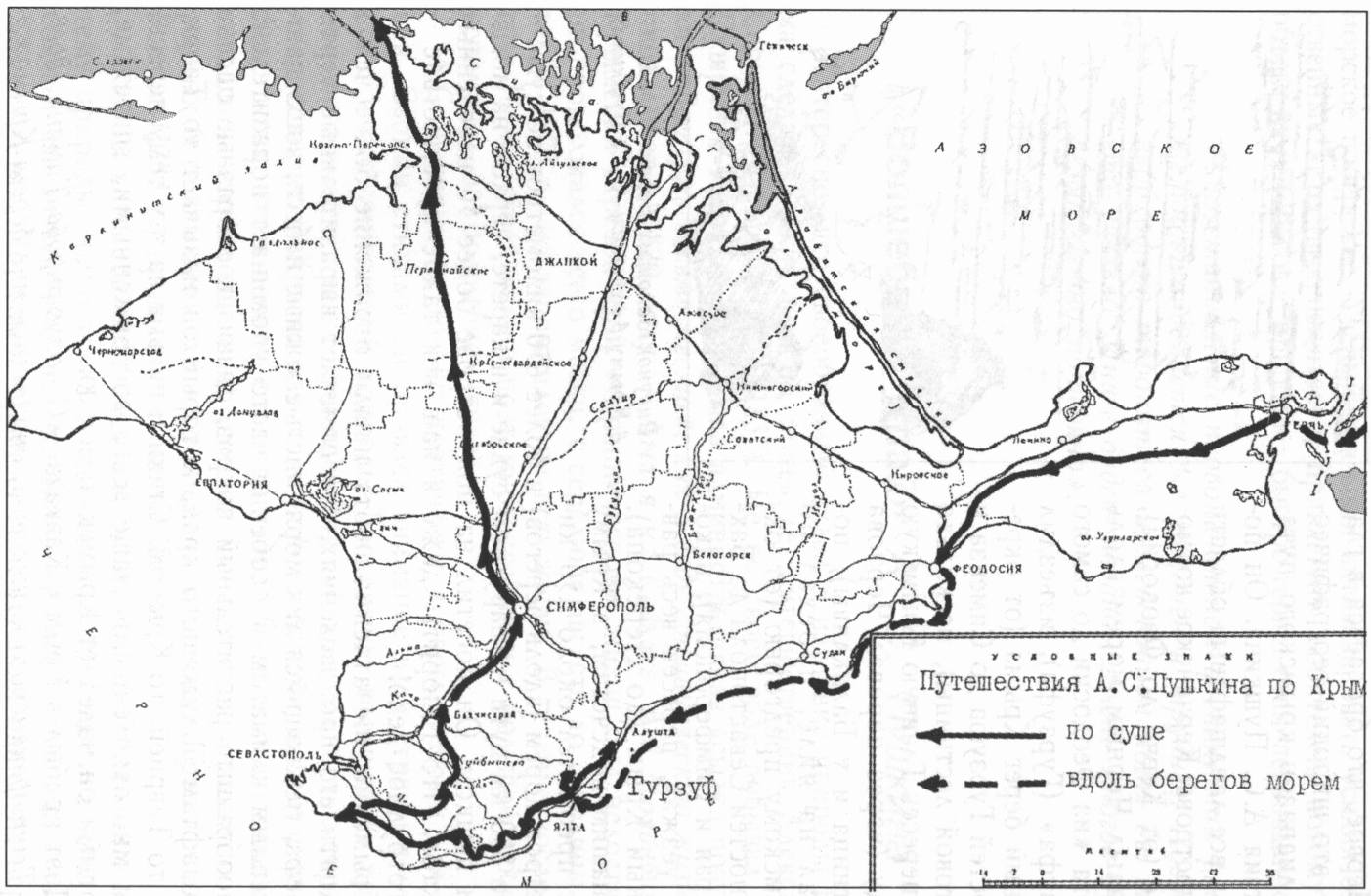

13 августа 1820 года с полуострова Тамань Александр Пушкин увидел берег Тавриды. «Самый скверный городишко из всех приморских городов России», — так немного позже отзывался о Тамани Михаил Лермонтов. В 1820 году это было непримечательное селение, где проживало примерно две сотни человек. А Крым даже по рассказам представлялся поэту чудесной страной, ведь и похищенная Черномором Людмила гуляет среди прекрасных рощ и алмазных фонтанов, которые можно сравнить лишь с Соломоновыми кущами или садами князя Тавриды. Но покинуть Тамань удалось не сразу: на море было волнение.

Пушкин путешествовал по Кавказу и Крыму с семейством героя Отечественной войны генерала Николая Раевского. С его сыном Николаем, будущим основателем Новороссийска, он дружен был ещё в Петербурге, а среди дочерей Раевского — Екатерины, Елены и Марии — исследователи долго искали загадочную пушкинскую возлюбленную, которая многие годы владела его воображением. Иван Новиков в книге «Пушкин в изгнании», пользуясь гибкостью художественной формы, обрисовал лёгкую влюблённость поэта в каждую из сестёр, что не более невероятно, чем страсть к одной из них, о чём не осталось убедительных свидетельств. Достоверно известно, что Екатерину Раевскую, в замужестве Орлову, Пушкин потом вспоминал, когда писал Марину Мнишек в «Борисе Годунове»: «Славная баба! Настоящая Катерина Орлова!»

Итак, в августе 1820 года Пушкин и семейство Раевских провели два-три дня в виду берегов Крыма и наконец смогли отплыть. Переправа из Тамани в Керчь на канонерской лодке занимала тогда примерно два с половиной часа, хотя в неспокойную погоду доходило и до шести-семи часов. Ни Раевские, ни Пушкин не вели дневниковых записей, но мы можем датировать их передвижения благодаря совпадению: прямо перед ними, опережая на несколько часов, совершал вояж статский советник Гаврила Гераков, оставивший путевые записки. Он разговаривал с Пушкиным ещё в Пятигорске и впоследствии то и дело помечает появление Раевских, а значит, и Пушкина.

15 августа Раевские высадились в Керчи. Город не произвёл на Пушкина особого впечатления. Поэт ожидал увидеть «развалины Митридатова гроба, следы Пантикапеи», однако нашёл «груду камней, утёсов, грубо высеченных», заметил несколько рукотворных ступеней. «Я увидел следы улиц, заросший ров, старые кирпичи — и только» — описание невзрачности тех мест в письмах к брату Льву (1820) и Антону Дельвигу (1824) почти одинаково. «Воображение моё спало; хотя бы одно чувство, нет!» — сетовал он, обращаясь к Дельвигу.

Впрочем, это письмо (точнее, черновик, где сохранилась фраза), во-первых, интимное, а во-вторых, отчасти полемическое: он написал его по прочтении «Путешествия по Тавриде» Ивана Муравьёва-Апостола, который проделал эту дорогу в том же 1820 году, буквально следом за Раевскими. И Пушкин поражался разности впечатлений: те же развалины подвигли Муравьёва-Апостола на высокие рассуждения о бренности царств. Митридата, погибшего в древней Пантикапее царя-завоевателя, Пушкин всё же не упустил потом вставить в «Путешествие Онегина»:

***

Он едет к берегам иным,

Он прибыл из Тамани в Крым.

Воображенью край священный:

С Атридом спорил там Пилад,

Там закололся Митридат...

***

Не восхитившись увиденным, Пушкин при этом не сомневался, что «много драгоценного скрывается под землёю», и тогда же познакомился с «каким-то французом, присланным для разысканий». Это был Поль Дюбрюкс, один из основателей Керченского музея древностей, который будет создан в 1826 году. И Пушкину могли бы уже показать найденную на Таманском полуострове в 1792 году мраморную плиту с русской надписью 1068–1069 годов: «Въ лето 6576, индикта 6, Глебъ князь мерилъ море по леду, от Тмутаракани до Кърчева 30054 сажени».

Феодосия, куда прибыли 16 августа, являлась в то время главным торговым портом на крымском побережье, в 1798 году объявленным порто-франко на 30 лет. Муравьёв-Апостол, описывая Феодосию, упоминает опрятные улицы, широкие и чистые площади, набережную для прогулок, обсаженную деревьями (которые ещё не успели вырасти и не спасали от зноя).

Пушкин же запомнил только Семёна Броневского — «человека почтенного, неучёного, но имеющего большие сведения о Крыме, стороне важной и запущенной», бывшего феодосийского градоначальника, в чьём загородном доме остановились Раевские. С 1816 по 1824 год Броневский за служебные злоупотребления находился под следствием и занимался разведением винограда и миндаля. Его прекрасный упорядоченный сад, по-видимому, единственное место, с которым можно связать пребывание Пушкина в Феодосии.

Впереди поэта ждал Гурзуф — самая большая и искренняя крымская любовь. Из Феодосии туда ехали морем, большая часть пути пришлась на ночь.

«Всю ночь не спал, луны не было, звёзды блистали, передо мной в тумане тянулись полуденные горы», — писал затем Пушкин Дельвигу.

Ночью на корабле он написал элегию «Погасло дневное светило», и она, как отмечал Валерий Брюсов, равно подходит Испании или Индии: ничего специфически-крымского. «"Вот Чатырдаг", — сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал».

Но «перед светом» он заснул. А когда проснулся, впервые увидел Крым по-настоящему, живым и увлечённым взглядом. Пленительная картина: «Разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зелёные колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аю-Даг... И кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный».

В «Путешествии Онегина» он написал об этом так:

***

Прекрасны вы, брега Тавриды,

Когда вас видишь с корабля

При блеске утренней Киприды,

Как вас впервой увидел я;

Вы мне предстали в блеске брачном:

На небе синем и прозрачном

Сияли груды ваших гор;

Долин, деревьев, сёл узор

Разостлан был передо мною...

***

Они жили в причудливом доме герцога де Ришелье — богатого и влиятельного губернатора Новороссии, который сам здесь почти не бывал, великодушно предоставляя дачу знатным путешественникам. По мнению Муравьёва-Апостола, «замок этот доказывает, что хозяину не должно строить заочно, а может быть, и то, что самый отменно хороший человек может иметь отменно дурной вкус в архитектуре». Хотя это нисколько не помешало: Пушкин был здесь так счастлив, как редко ещё когда.

Писал он мало — больше «жил сиднем, купался в море и объедался виноградом». Но в Гурзуфе (Юрзуфе) сложились его ярчайшие крымские впечатления. Иногда он просыпался ночью и не спал часами, заслушавшись шумом моря. Читал с молодым Раевским по-английски байронова «Корсара» — связь между этой поэмой и начатым в то же время «Кавказским пленником» несомненна. Ещё здесь, вероятно, набросаны стихи «Нереида», «Редеет облаков летучая гряда», «Мне вас не жаль, года весны моей» — вот почти и всё, причём датировка всякий раз сомнительна, так как сделана, предположительно, позже — уже в Кишинёве.

Однако, по замечанию Брюсова, когда впоследствии Пушкин пытался вспомнить Крым в целом, ему прежде всего приходили на ум картины Гурзуфа, памятные до мелочей. «В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество», — писал он Дельвигу. И «пушкинский кипарис» до сих пор показывают в Гурзуфе.

«Пушкинских» мест сохранилось не так много, и все они — от упоминаний самого поэта. «Пушкинской» называют скалу в местечке Суук-Су с гротом, к которому можно подплыть с моря. На скале остатки древней крепости — вероятно, те самые «развалины, венчанные плющом» над «блещущим заливом».

В придачу к кипарису показывают «пушкинский платан», однако есть данные, что это дерево посажено уже в 1930-е годы. Указывают ещё на оливковую рощу между деревней и домом, где жил Пушкин: она не раз упоминается в крымских или навеянных Крымом стихах. Наконец, сам Пушкин рисовал себя впоследствии рядом с деревенским фонтаном. Их в Юрзуфе было два, и каждый из них отдалённо похож и не вполне похож на изображённый поэтом.

Хотя эта конкретика не так уж важна. Значительнее всего оказался неуловимый, но яркий след, оставленный Юрзуфом в памяти юноши, который станет величайшим поэтом Русской земли. Об этом месте писал он впоследствии брату Льву: «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался — счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображению, — горы, сады, море».

Об этом месте спустя полтора года, тоскуя после двух несостоявшихся попыток вернуться в Крым, он писал в стихотворении «Таврида»: «Мой дух к Юрзуфу прилетит…» Море, которое олицетворяло для него волю, — это крымское море. Счастье здесь казалось «вечным, непреложным».

Однако уже вскоре, спустя примерно три недели, 5 сентября, Раевские и Пушкин покинули Гурзуф и постепенно стали удаляться от морского берега. Пушкина забавляло это опасное путешествие «по горной лестнице пешком, держа за хвост татарских лошадей наших». Сделав крюк, заехали в знаменитый Георгиевский монастырь, расположенный на уступе горы, где к морю ведёт очень крутой спуск. В 1820 году тут было, считая с архиепископом, всего десять монахов. Жили они в небольших кельях, «над коими, — упоминал Муравьёв-Апостол, — видны опустевшие, осыпающиеся пещеры, в коих прежние отшельники обитали».

Монастырь и его крутая лестница, как писал Пушкин Дельвигу, оставили в нём сильное впечатление. Побывал он и на мысе Фиолент, увидел то, что принято было считать развалинами храма Артемиды. Предполагалось, что Фиолент соответствует упомянутому Страбоном Партениону. Именно к этим местам относят миф об Атридах — жрице Ифигении, её брате Оресте и его друге Пиладе. («К чему холодные сомненья? Я верю: здесь был грозный храм…»)

Но сердце поэта уже тосковало «о милом полудне»; при встрече в горах с «северной берёзой» радости он не ощутил. В Бахчисарай Пушкин приехал больным.

Поэма «Бахчисарайский фонтан» будет начата только через полгода — и крымским воспоминаниям это пойдёт на пользу. Тогда, в сентябре 1820-го, Пушкин, усталый и в лихорадке, не мог насладиться унылым видом разрушающегося ханского дворца. Фонтан представлял собой заржавленную железную трубку, из которой капала вода. Гарем был «развалиной», лестница — «ветхой»; молодой Раевский повёл Пушкина осматривать эти помещения «почти насильно». Легенду о невольнице-христианке поэт к тому времени уже слышал, хотя не обратил внимания на нетипичное надгробие-мавзолей любимой наложницы хана — грузинки Дилары (позднее он скажет, что «не вспомнил» о нём, «а может быть, и не знал»).

Зато фонтан, пусть и находившийся в удручающем состоянии, Пушкин рассмотрел хорошо. Запомнил осенённую крестом луну, украшающую сверху его фасад. Красавица-христианка, которую полюбил грозный Крым-Гирей, завладела его воображением, а уж была ли она грузинкой (на что указывают немногочисленные дошедшие до нас факты) или знатной полькой Марией Потоцкой, во что непременно хотели верить местные жители (Муравьёву-Апостолу пришлось вступать с ними в споры по этому поводу), — это не так уж важно. В конце концов, как мы помним, в «Бахчисарайском фонтане» нашлось место для обеих.

Крым навсегда остался для Пушкина местом света, тепла, радости и покоя. Ни болезнь в конце поездки, ни некоторое разочарование в начале этому не помешали. Тотчас по приезде в Кишинёв он уже писал брату: «Любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег».

Не вышло.

Но, проведя вместе лишь около месяца, они навсегда связали свои имена: Пушкин и Таврида.

Татьяна ШАБАЕВА

Татьяна Шабаева